早在古人類馴化作物之前,他們就已經在磨制穀物,製作豐盛的燉菜等澱粉類食物。

在晴朗的日子,從Göbekli Tepe遺跡能看到土耳其南部的風景,一直延伸到50公里外的敘利亞邊境。這座山頂的考古遺跡已有11600年的歷史,一直被認為是世界上最古老的寺廟——它的T形柱和環形圍牆比中東陶器還要久遠。

建造這些紀念性建築的人,剛好生活在人類歷史發生重要轉折之前——即新石器革命。從那時起,人類開始耕種放牧,馴化作物與動物。但在Göbekli Tepe遺址沒有馴化穀物的迹象,表明其居民當時還未進步到耕作。在遺址中發現的大量動物骨骼表明,當地居民的狩獵能力極强,還會舉辦大型宴席。考古學家曾認為,這一地區流動的採集狩獵者有時會聚在一起,大搞燒烤,而這些肉食盛宴讓他們建造了這些宏偉的石制建築。

11000多年前,在世界上最古老的寺廟——土耳其Göbekli Tepe的宴席選單上,就已經有了穀物|Vincent J. Musi,文章配圖如無說明均為原文配圖

如今,在德國考古學研究所Laura Dietrich等研究者的努力下,這種觀點已經開始改變。在過去四年裏,Dietrich發現,這些古代建築的建造者曾大啖成桶的粥和燉菜,這些食物來自古代居民以近乎工業化的規模磨制和加工的穀物[1]。Göbekli Tepe的這些線索表明,古人類食用穀物的時間遠早於此前認識——甚至早於這些植物被馴化的證據出現之前。Dietrich的研究折射出考古學日益擴大一股趨勢:更細緻地探查穀物等澱粉類食物在過去人們飲食結構中的地位。

研究者使用了一系列科技——從分析古代工具上的微觀痕迹到鍋裏的DNA殘餘,還有研究人員利用當時的烹飪方法實驗性地重做了一頓12000年前的飯。再往前看,證據表明10多萬年前就有人在吃澱粉植物了。綜合起來,這些發現動搖了長期以來認為早期人類主要以肉食為生的觀點——這種觀點在美國等地掀起了廣受歡迎的原始人飲食法,這種飲食法推薦少吃穀物等澱粉質食物。

這項新的研究填補了我們對古人類食譜的一大認知空白。倫敦大學學院古植物學家Dorian Fuller說:“現時掌握的資料讓我們意識到,有一類飲食被我們錯過了。”

磨石花園

Dietrich關於Göbekli Tepe盛宴的發現始於該遺址的“岩石花園”。這是考古學家給附近一塊空地隨便起的名字,因為他們會在那裡傾倒考古發現的玄武岩磨石、石灰石槽和碎石中找到的經過加工的大塊石頭。

隨著過去20年挖掘工作的持續,磨石數量悄然新增,Dietrich說,“沒人想到過這些石頭。”當她在2016年開始對這些石頭編目時,龐大的數量把她嚇了一跳。“岩石花園”的面積足有一個足球場大,裡面有超過1萬塊磨石、近650個雕刻過的石盤和器皿,有些大到能盛放200昇的液體。

Amaia Arranz-Otaegui(右)在約旦東北部的Shubayqa 1考古遺址附近檢查穀物生長情况,她和同事在那裡發現了14000年前烘烤麵包的證據,時間上比穀物馴化提早了數千年|Joe Roe

Dietrich說:“近東其他定居點都沒有這麼多的磨石,就算在新石器晚期農業十分發達的地方也沒有。他們還有一整套石鍋,各種能想到的大小。要那麼多石制器皿幹什麼?”她懷疑這些器皿是用來研磨穀物,幫助做粥和啤酒的。考古學家一直都相信這個遺址的石缸是人們在Göbekli Tepe的特殊儀式上喝啤酒的證據,但他們認為這種大餐很少才有。

從這些石頭以及其他遺址裏找出答案並不容易。在考古學中,發現肉食比找到穀物或其他植物飲食的證據要簡單得多,因為屠宰後的動物骨骼比素食的殘餘更容易變成化石。古代植物殘餘極難保留,這讓植物考古學(研究古人類如何使用植物)的開展難度很大,而且很耗時。研究人員使用篩子、細網和水桶來清洗和分離考古遺址的碎片。小顆有機物,諸如種子、燒焦的木頭和燒焦的食物會浮起來,較重的灰塵和石頭則會沉下去。

大多數出現的東西都是原材料,從沒進過鍋子。通過鑒定和計數混在土壤裏的草籽、穀粒和葡萄籽,植物考古學家能知道定居點周圍區域生長著什麼。任何特定物種的反常數量都是一種環境證據,證明其在過去曾被人們利用或培養。

例如,最早的一些植物馴化證據來自Göbekli Tepe附近一處遺址中發現的一粒系小麥,其形狀和基因與野生株有細微的不同[2]。而Göbekli Tepe發現的品種看起來像野生的,提示馴化尚未在此發生,或者仍處於早期階段。(考古學家推斷,通過馴化改變穀物形狀可能需要幾個世紀。)

證明植物被入鍋烹煮的證據更難獲得。為了搞清楚當時的人在吃什麼,考古學家開始關注過去受忽視的證據來源,比如燒焦的食物碎片。它們代表了古人的失誤:燉菜和粥煮過頭、麵包屑掉進了爐子,或被燒焦了。“做過飯的人都知道食物很容易燒焦。”Lucy Kubiak-Martens說。她是荷蘭BIAX諮詢公司生物考古和環境重建部門的植物考古學家。

古人燒焦的食物有可能提供重要的考古線索|Pixabay

就在前幾年,人們對這些難以分析的料理殘留物還不屑一顧。“認為這是個難搞的資料。脆弱、難看的東西。”Andreas Heiss說。他是奧地利科學院的植物考古學家。“大多數研究者都不想碰。”他們會將粘了食物殘渣的部分洗乾淨,或者當作積垢過深的器皿丟棄,而燒焦的食物碎片則被認為是無法分析的“可能是食物”而被束之高閣或扔掉。

改變這些觀點的第一步是回到廚房。這是Soultana Valamoti受到的啟示,她是希臘亞里斯多德大學的植物考古學家,同時還是一比特熱情洋溢的家庭大廚。在職業生涯早期,Valamoti常帶著水桶和篩子,奔波於希臘的考古發掘現場,同時在博物館的儲藏室裏尋找古代植物的殘留進行分析。這項工作令她確信:在燒焦的植物殘渣中,藏著尚未發掘的證據——前提是她能有辦法對其進行鑒定。

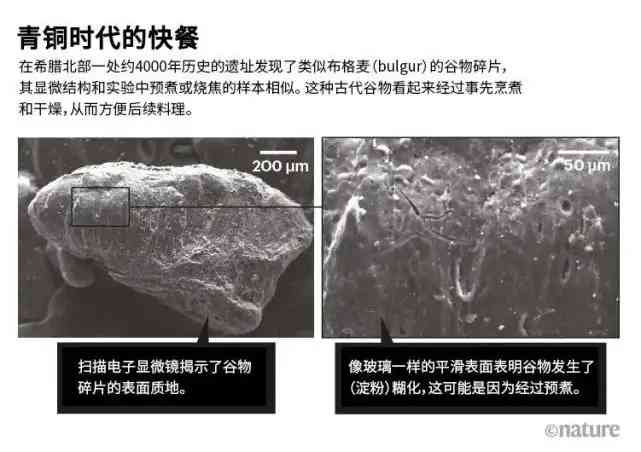

20多年前,Valamoti决定把她的實驗室變成一個實驗廚房。她把小麥磨碎然後煮,製成“布格麥”(bulgur),然後在烤箱裏烤焦它,類比一次古老的烹飪失誤(見“青銅時代的速食”)。通過將燒焦的殘渣與希臘北部一處4000年前的遺址發現的樣本做比較,她的研究發現,古代和現代樣本相吻合,而且這種穀物製作管道可以追溯到青銅時代[3]。

圖|Soultana MariaValamotiet al./J. Archaeol. Sci

接下來的十年她繼續做實驗。從2016年開始,她利用來自歐洲研究委員會(European Research Council)的經費創建了一個包含三百多種古代和實驗樣本的結殼和燒焦物參攷庫。Valamoti用傳統品種的小麥和大麥製作麵團、烤麵包、粥、布格麥和一種名叫trachana的傳統食物,然後在對照條件下把樣品燒糊。

隨後,她將焦掉的食物放大750-1000倍,以識別不同烹飪過程造成的細胞結構明顯變化。是煮過還是新鮮的,磨碎還是完整,乾燥或浸泡過,穀物高倍放大以後看起來會很不一樣。Valamoti說,烤制麵包會留下明顯氣泡,烤焦前煮過的穀物則會使澱粉糊化,“在掃描電子顯微鏡下都能看到。”

將現代實驗結果和古代樣本相比較,Valamoti不僅能識別植物物種,還能進一步重建古希臘的烹飪管道和菜肴。有證據表明,這一地區的人們已經至少吃了4000年的布格麥[4]。他們會將大麥或小麥煮熟然後曬乾,以便日後儲存以及快速複水,“你可以大批處理收成,放在烈日下曬乾”,Valamoti說,“然後一整年都能吃,這就是古時候的速食。”

其他研究者也在研究古代的烹調失誤。燒焦的食物殘渣“提供了直接的食物證據”,Amaia Arranz-Otaegui說。她是巴黎自然歷史博物館的植物考古學家。“這是革命性的,是從未有過的資訊來源。”

以前,研究者很難找到我們遠古祖先吃植物的確鑿證據。“我們一直懷疑古人類和早期智人食譜裏有澱粉,但就是沒有證據。”Kubiak-Martens說。

遺傳數據也支持人類吃澱粉的觀點。例如2016年,遺傳學家報告[5]人類產生澱粉消化酶的基因拷貝數量比任何靈長類親戚都多。“人類有多達20個拷貝,黑猩猩只有2個。”Cynthia Larbey說。她是英國劍橋大學的植物考古學家。人類世系中的這種遺傳變化幫助决定了我們祖先和如今我們的食譜。“這說明對智人來說,高澱粉的飲食具有選擇優勢。”

在約旦Shubayqa 1號遺址的爐子裏發現了像是麵包的食物殘留|Alexis Pantos

為了在考古記錄中找到支持證據,Larbey把目光轉向了南非遺址中12萬年前的烹飪爐,從中找出了一些塊狀的燒焦植物——一些有花生那麼大。在掃描電子顯微鏡下,她發現了澱粉類植物的細胞組織[6]——這是古人類烹飪澱粉的最早證據。“從12萬年前到6.5萬年前,古人類會烹飪根部和塊莖類組織。”她說,證據的一致性極好,特別是和同一遺址的動物遺骸相比,“隨著時間的流逝,狩獵技巧和策略發生了改變,但他們仍然在烹飪和食用植物。”

古人類的飲食可能很均衡,當獵物稀少或獵捕不到的時候,他們依靠澱粉含量高的植物補充熱量。“當他們搬到新的生態環境時,能找到碳水化合物就有了重要的主食。”Larbey說。

有證據表明,尼安德特人也很喜歡植物。2011年,古人類學家Amanda Henry(現供職於荷蘭萊頓大學)發表了她在尼安德特人牙菌斑上的發現,這些尼安德特人生活在46000年前至40000年前,埋葬在如今的伊朗和比利時。藏在硬化牙菌斑裏並得以保存的植物微化石表明,他們曾烹飪和食用澱粉類食物,包括塊莖、穀物和棗子[7]。“我們環境中到處都是植物,”Henry說,“會被利用起來毫不奇怪。”

5月,哈佛大學的古遺傳學家Christina Warinner報告了他們從尼安德特人牙菌斑中選取的細菌DNA,樣本來自包括現今塞爾維亞發現的一個10萬年前的個體。他們找到的微生物包括一些專門將澱粉分解成糖的物種,這支持了尼安德特人已經適應了富含植物飲食的觀點[8]。早期現代人的牙菌斑也具有類似的細菌特徵,這些證據進一步表明他們當時在吃澱粉類食物。

過去的觀點認為,我們的祖先大多數時候坐在火堆旁大嚼猛獁象肉排——如今受到了上述證據的反駁。這種觀點已經滲透進了流行文化中,原始人飲食法的支持者認為像穀物、洋芋和其他富含澱粉食物不該成為我們的盤中餐,因為我們的狩獵採集祖先沒有演化到會吃這類東西。

但現在已經很清楚了,早期人類幾乎是剛學會點火就在烹飪和食用碳水化合物。“關於狩獵採集者不吃澱粉的老觀點是無稽之談。”Fuller說。

隱形廚師

要理解過去的人如何烹飪,就要更多地關注烹飪的人。這也反映出考古學家開始關注家庭活動和日常生活的趨勢。“本質上,我們想找出歷史從未書寫過的那些人的相關資訊。”亞利桑那州立大學的考古學家Sarah Graff說。

過去,當研究人員在考古現場發現植物殘餘時,他們通常認為這是意外留下的“自然遺存(ecofact)”——像種子、花粉或燒焦的木頭這樣的自然物體,能證明該地區曾生長了哪些植物。但現在發生了轉變,人們開始把食物殘餘當作證據,記錄了需要工藝、意圖和技能的活動。“烹飪過食物首先應該是一種工藝成果,其次才是一個物種,”Fuller說,“加熱、發酵、浸泡——製作食物和製作陶器具有相似性。”

考古學家Laura Dietrich正在Göbekli Tepe工作,她在這裡記錄了大量研磨穀物的操作|Hassan Yıldız

而且,隨著研究人員在比較古代遺跡方面的合作日益增多,他們還發現了跨越時間和文化的驚人相似性。例如,在奧地利的新石器時代遺址(約5000年前),考古學家發現了形狀异常的焦殼。就好像一個大罐子或鍋裏的水被燒幹,裡面的外殼幹掉開始燃燒後形成的。研究團隊起初認為這是一罐穀物貯藏被火燒毀了。但掃描電子顯微鏡顯示,單個穀物的細胞壁薄得反常——Heiss說這個迹象表明發生了別的事。

Heiss和Valamoti把奧地利的這些發現和大約同一時期埃及釀酒場地找到的焦殼作了比較,結論是這些很薄的細胞壁是萌發或產生麥芽的結果,這是釀酒的關鍵步驟。這些在奧地利的早期種植者是在釀酒[9]。Heiss說,最終的結果和最初假設“完全不同”,“好幾條線索環環相扣,最後豁然開朗”。

而麵包似乎能追溯到更久遠的年代。Arranz-Otaegui在約旦一處14500年前的遺址工作,她在很久以前的狩獵採集者爐灶裏發現了“可能是食物”的燒焦碎片。她把這些東西的掃描電子顯微鏡圖片展示給倫敦考古學博物館的植物考古學家Lara González Carretero,後者研究土耳其一處名為Çatalhöyük的新石器時代遺址中烘焙麵包的證據,結果讓兩位研究者震驚了。來自約旦的焦殼有明顯的氣泡,說明它們是燒焦的麵包碎屑[10]。

大多數考古學家認為麵包是在穀物被馴化之後才出現的——比上述烹飪事故要晚5000年。所以早期的約旦麵包師可能使用了野生小麥。

人類和碳水的淵源可能比之前人們以為的更長|Pixabay

這些證據為新石器革命的起源提供了重要線索——新石器革命是人們開始安居下來,馴化穀物和動物的時期,在世界各地的發生時間不同。在農業種植開始前,麵包應該是奢侈品,它需要費時費力地收集野生穀物以備烘焙。這個問題或許推動了重要變革的發生。

Arranz-Otaegui的研究表明,至少在近東,由於人們想確保穩定供應烘焙食物,對麵包的需求也許推動了人們嘗試馴化小麥。“我們在約旦發現的活動或許影響了更大的行程。是什麼推動人們向農業轉變,這是考古學的一個基本問題,”Arranz-Otaegui說,“這表明採集狩獵者在使用穀物。”

植物考古學家的下一個前沿領域是史前沙拉。研究者正致力於尋找未經烹飪的食物殘餘,比如綠葉菜,這是古代飲食中另一個被忽視的部分。因為生的植物和蔬菜比烹飪過的種子和穀物更難找到考古記錄,Kubiak-Martens稱之為古代飲食知識的“缺失環節”。“我們沒法從燒焦的痕迹裏證明古人吃過綠葉菜,”他說,“但你會驚訝於人類糞便裏能找到很多綠葉菜。”2019年,Kubiak-Martens獲得了一筆資助,用於研究荷蘭一處濕地遺址中保存了6300年的古糞便,她希望從中能揭示史前農民餐桌上的一切。

重現古代飲食

為了瞭解古代飲食,有些研究者採取了極端手段。以Göbekli Tepe為例,這個遺跡少有有機殘留物,難以對史前的植物性飲食提供什麼線索。囙此Dietrich另闢蹊徑(也花了大量勞力)。她的方法是重建人們製作食物的工具,而不是食物本身。

重建古人的廚具也有助於我們瞭解古人的飲食|Pixabay

Dietrich的實驗室位於柏林一條林蔭道,她在那裡介紹了她費時費力的處理過程。首先是一塊磨石複製品(麵包卷大小的黑色玄武岩,正好拿在她的手掌中),從144個不同角度對其進行拍攝。

然後Dietrich花上8小時,研磨4公斤傳統品種的一粒系小麥,再給這塊石頭拍照。隨後,軟件程式從這兩組照片中生成3D模型。她的實驗表明,為烘烤麵包而研磨的細麵粉,會在石頭上留下拋光痕迹,和生產煮粥或啤酒所用的粗磨穀物不同。

在處理了數以千計的磨石之後,她摸一摸就能辨別出這些石頭的用途。“我摸石頭的時候會摸它變平的地方,”她說,“手指可以感知納米水准的變化。”通過比較磨石(堆在Göbekli Tepe岩石花園裏那些)現代複製品的損耗模式,她在一項2020年的研究[11]中指出,住在那裡的人們大多數時候都只是粗磨穀物,只需打掉外層麩皮使其易煮,做成粥羹食用,或者發酵成啤酒。

為測試這一理論,Dietrich委託一名石匠,雕刻了一個Göbekli Tepe出土的30昇容量的石缸複製品。2019年,她和團隊成功用加熱的石頭煮了粥,為這個過程的每個步驟都仔細做了記錄和計時。他們還用手磨麥芽在開放容器中釀了一紮新石器啤酒。味道“有點苦但可以喝”,Dietrich說,“如果你覺得很渴又活在新石器時代的話。”

從Göbekli Tepe發現的磨石和其他植物處理工具中,如今可以拼凑出12000年前那裡的景象。這些紀念性建築的建造者並不是剛開始實驗性地使用野生穀物,而是農耕者的“原型”。儘管沒有馴化作物,但對穀物的各種烹飪方法已經很熟悉了。“這些是最好的研磨工具,而我已經見過很多磨石了,”Dietrich說,“Göbekli Tepe的人們知道自己在做什麼,也知道穀物可以做什麼。他們已經超越了實驗性的階段。”

她的實驗改變了考古學家對這個遺址,甚至是對其建造時期的理解。他們起初的解釋聽起來就像美國大學的兄弟會:許多男獵人聚在山頂,在特殊的慶祝活動中大啖烤山羊、劇飲溫啤酒。Dietrich說,沒有人認真考慮過大規模食用植物的可能性。

在去年末的一項研究中[12],Dietrich認為“燒烤加啤酒”的解釋與事實相去甚遠。Göbekli Tepe發掘的大量穀物加工工具表明,就算早在農耕開始之前,穀物也是一種日常主食,而非難得一嘗的發酵食物。

參考文獻

[1]Dietrich,L. et al. PLoS ONE 14,e0215214(2019).

[2]Heun,M. et al. Science 278,1312–1314(1997).

[3]Valamoti,S. M. Veget. Hist. Archaeobot. 11,17–22(2002).

[4]Valamoti,S. M. et al. J. Archaeol. Sci. 128,105347(2021).

[5]Inchley,C. E. et al. Sci. Rep. 6,37198(2016).

[6]Larbey,C.,Mentzer,S. M.,Ligouis,B.,Wurz,S. & Jones,M. K. J. Hum. Evol. 131,210–227(2019).

[7]Henry,A. G.,Brooks,A. S. & Piperno,D. R. Proc. Natl Acad. Sci. USA 108,486–491(2011).

[8]Fellows Yates,J. A. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 118,e2021655118(2021).

[9]Heiss,A. G. et al. PLoS ONE 15,e0231696(2020).

[10]Arranz-Otaegui,A.,Gonzalez Carretero,L.,Ramsey,M. N.,Fuller,D. Q. & Richter,T. Proc. Natl Acad. Sci. USA 115,7925–7930(2018).

[11]Dietrich,L. & Haibt,M. J. Archaeol. Sci. Rep. 33,102525(2020).

[12]Dietrich,L. et al. J. Archaeol. Sci. Rep. 34,102618(2020).

原文作者:Andrew Curry

版權聲明:

2021 Springer Nature Limited. All Rights Reserved

評論留言