記者/佟曉宇實習記者/林意荃羅鵬飛

編輯/計巍

很多陪著“跨兒”來看潘柏林門診的家長,都希望面前的這個醫生可以“治好”自己的孩子,讓他們“變回去”。

“不對,你不理解我。”對於坐在父母身邊的跨性別者來說,找到潘柏林並不是來治病,而是為了尋求一種稀缺的、專業的、對自己至關重要的支持。

他們感受到了這種支持。在潘柏林設在北醫三院的成形科門診診室裏,跨性別者從不被認為是患者或是病人,而是被稱作“來診者”。在潘柏林看來,所有醫療手段的最終目標是讓跨性別者能够接納自己的身體,順利回歸自己的生活。

而經常被家長投訴“帶壞孩子”的潘柏林也很清楚地知道,這種支持只靠醫療上的努力還遠遠不夠。他和那些將自己視作“救命稻草”的跨性別者一樣,還有重重困難要去翻越。

“冷門”診室

每週三早上8點,是北京大學第三醫院成形科醫生潘柏林的“易性症”門診開門的時間。潘柏林早早坐進診室,他面前的辦公桌上貼著激素治療流程單,各種跨性別科普資料也堆在上面。

接下來的應診時間裏,他不僅需要跟陪同的家長科普跨性別的知識,也要傾聽來診者的傾訴,原本安排在上午的門診常要拖到下午甚至更晚。

母親和劉朦在診室門口等候著,她身邊的跨性別者有的也被家人陪著,但他們大多陰沉著臉,少有交談,一言不發地握著手機。只有一次,她看見父母樂樂呵呵地陪著孩子來看診,她覺得不可思議,心想“那個孩子挺幸運的”。

劉朦是一個男跨女跨性別者,現在正在北京一所高校裏讀大一。去年暑假,18歲的劉朦第一次來到這個診室——母親和她並排坐在潘柏林對面,他看了看她,又看了看母親,拿出了劉朦的診斷資料,抬起頭跟劉朦的母親科普起跨性別相關知識,其中重要的一點就是——現在醫學領域已經不認為跨性別是一種疾病。

潘柏林一直在為跨性別去病化做努力,稱呼是最直接的體現,他總是叫他們“來診者”,以避免讓他們感到被冒犯,或遭受不必要的歧視。

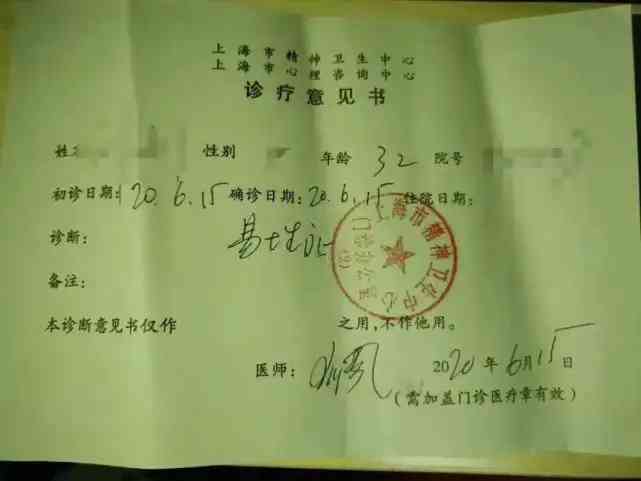

2019年5月,世界衛生組織已經將“易性症”從國際疾病分類中移除,但在中國,跨性別仍屬於“精神疾病”,在使用激素或者性別置換手術前,跨性別者需要先要有“易性症精神疾病證明”。來見潘柏林的前一天,劉朦剛剛從一所精神專科醫院裏拿到了自己的“易性症”診斷書。

在劉朦此前從網上蒐集的關於潘柏林的資訊中,他“溫和”、“友好”。而第一次見到潘柏林時,她發現他很少笑,也有些嚴肅,但聲音柔和,語速緩慢。劉朦看到母親認真地聽著,“相同的話,我說這可能不是一個疾病,和潘醫生說出來(效果)其實是不太一樣的”。

潘柏林告訴劉朦和母親,治療要分三步,先是心理上的輔助治療——讓劉朦更好地認識自己和自己的身體,如果心理上的輔助治療能讓她接受自己,就可以不用往下走。如果不能,要在醫生指導下進行激素治療,第三步是進行手術治療。

母親全程表現得平靜,劉朦能理解,“她估計還在試圖接受和理解這些新知識吧。”

那時的劉朦還留著男孩子的短髮,但她感到自己在這間小小的診室裏不需要去解釋自己的著裝、行為和想法。她知道潘柏林理解自這些,這讓她有一種從心裡向全身散佈開來的輕鬆感,“就像見到了救星,抓住了一棵救命稻草”。

2016年,潘柏林在醫院創建起國內第一支跨性別序列醫療團隊,綜合了心理諮詢科、內分泌科、生殖醫學、耳鼻喉科、普通外科、整形外科等專業領域的醫療資源,開設“易性症綜合門診”。

讓醫生在本職工作之外加入跨性別醫療團隊,並不是一件易事。有人接受了潘柏林的邀請,也有人拒絕。他能够理解,在本職工作之上,這是另外的負擔。

對於潘柏林而言,做這件事是偶然也是必然。2010年,作為整形外科醫生的潘柏林,前往日本東京昭和大學醫院訪學。那期間,他讀到一本名為《性同-性障礙的基礎和臨床》的書,裡面對“易性症”的診斷和醫療支持有細緻、全面地講述。

書裡的內容也讓他回想起自己初遇的跨性別者。那時他在醫院外科剛剛工作兩年,一比特跨性別者在醫院接受變性手術,潘柏林負責為她換藥。那時他對跨性別者的看法跟大部分人一樣,無法理解,帶著獵奇的心態。面對她時,總是帶著點忐忑和彆扭。

可是幾次接觸下來,他發現對方坦誠、溫和,會包容自己換藥時不小心帶來的疼痛。她有時也會跟他聊起自己過往的經歷,“她呈現出的善良、溫柔,讓我從心底認定她是個優秀的人,其實很多跨性別者都是這樣,跟福斯的想像是完全不同的。”

看到那本書裏的內容時,潘柏林“感到眼前一亮”。回國後,他將書上的內容翻譯後發到網上——當時在國內的網站上很難搜找到與跨性別醫療相關的醫學資料。那之後,一些跨性別者開始給潘柏林留言諮詢關於激素使用和手術的問題。潘柏林回答不上來時,就再回到書中查。

開始接診跨性別者後,很多時候潘柏林仍需要依靠國際上的一些相關診療指南去一步步實踐。他說自己願意做這個“冷門”的領域,跨性別者的醫療照護對他來說是個有價值的事。

從冒險自救到獲得支持

對跨性別者來說,獲得專業的醫療支持並非一件易事。

高考後,劉朦一直在思考,用什麼樣的話語和管道來告訴父母,自己的性別認同與生理性別不一致——她希望自己是個女孩,而不是父母眼中的“兒子”。

對父親來說,那次對談來得突然。劉朦將父親叫進臥室,然後坐下,跟他坦白了自己的性別認同。父親的反應有些複雜,像是生氣,但又帶著茫然無措,她能感到父親在盡力壓抑著,“他覺得我是被別人帶壞了”。

和父親呆在房間的那幾分鐘的時間格外漫長,在這之前劉朦已經想過很多種可能,包括被送到特殊教育學校,進行矯正治療,變回父母眼中的“正常人”。在跟父親溝通時,她直言自己想去看醫生,得到正規的醫療幫助,這得到了父母的支持。

為了更像個女孩,劉朦曾有近一個月的時間,自己悄悄使用激素藥物。沒有專業指導,她慎之又慎,“因為它會導致,比如鈣質流失和肝臟損傷,腎臟損傷,如果長期沒有醫生幫助,可能這些傷害一開始是感覺不到的,在隱秘地發生著。”李青也曾給自己用過激素。現在24歲的李青,在18歲讀大學那年開始接觸到跨性別的概念,“感覺這個概念好像和我有點關係”。她花了4年的時間,做外觀上的改變,探索自己的感受。在得到潘柏林的醫療支持前,她曾偷偷吃了3個多月的激素,使用方法都是在網上搜來的其他人的經驗,但那並非人人適用。今年2月底,李青開始去潘柏林門診就診。

在33歲女跨男跨性別者程昱的瞭解中,許多跨性別者只能在網上買來路不明的性激素,甚至是動物激素。“他們調配那些用在動物身上的成分,沒有(貼)生產廠家,又沒有合格的品牌,然後說這就是激素,你愛打不打,還特別貴。”程昱說。這無疑會帶來身體上的傷害,但跟自己無法認同的生理性別所帶來的痛苦相比,這種風險甚至算不上什麼。

根據《中國跨性別群體生存現狀調查報告》(北京衕誌中心&北京大學社會學系,2017),33%有激素治療需求的跨性別者,會採取非正規途徑獲得相關激素類藥物。

來北京之前,程昱去過貴州的一家地方醫院開激素藥物,因為對方不理解跨性別,“他們會問,你怎麼身份證上是女性?為什麼你要開雄性激素,為什麼你會有鬍子?”這樣的經歷讓他開始抵觸就醫。

2017年程昱來到北京工作後,第一次踏進潘醫生的診室。服用雄激素的副作用讓程昱血壓、血糖升高,他需要住院進一步檢查糖尿病,還要觀察是否有其他內分泌疾病。當時程昱已經做了平胸手術,但沒做性別轉換手術,儘管仍是女身,但外表看起來已經完全的男性化。囙此住哪類病房一下子成了難題。“如果說要按照我的身份證上的性別,去和病友住一間的話,其實還蠻尷尬的,”程昱說,“但讓我去和我認同的性別的朋友住一間的話,對方也可能會不接受。”

當天晚上潘柏林團隊中的醫生劉燁給他發來微信:“今天忘記問你了,你想住男病房還是女病房?我去跟住院部打個招呼。”

至今回憶起來,程昱仍覺得非常感動,“她首先徵求了我的意見”。為了不麻煩醫生去過多地解釋什麼,他最後還是選擇按身份證上的性別入住了女病房。劉燁醫生與其他病友們事先打好招呼,病友們也友善地接納了他,叮囑他飯要多吃一點。每個星期,劉燁醫生也會來到他病房探望一次,儘管那時她因為醫院工作安排已經被調到別的院區。

服用激素有可能導致身體出現變化,需要做一系列檢查,但程昱不能接受插入式的婦科檢查。醫生們便替換成了憋尿再照B超的形式,每次檢查,劉燁醫生都會交代住院部的醫生帶他去做,檢查途中沒有人覺得奇怪。

“因為要檢查婦科的話,肯定門口排隊的都是女生,在很遠的一個牌子就會寫著男士止步。你看到牌子的時候就會很尷尬——是去查還是不去查,該不該進去那個地方?”程昱說,“如果我自己去的話,會產生很多笑話。”

跨越障礙

跨性別這條路對醫生來說,也並非沒有阻礙。

潘柏林介紹,一直以來,願意從事跨性別診療的醫生並不多,由於跨性別群體處在社會邊緣,尚未被福斯所接受,至今仍有一部分醫生仍然會帶著有色眼鏡看待這個群體甚至是從事這個專業的醫生。也曾有人質疑他做這件事是不是“為了博眼球”?在潘柏林看來,在行業內和他相熟、有過交流的跨性別領域醫生,“十個手指頭就數過來了。”

這不是潘柏林和他的團隊在跨性別醫療領域面臨的唯一障礙,跨性別者和家長間的衝突是潘柏林面臨的一個普遍問題。雙方互不理解,不能有效溝通,往往會影響跨性別者治療效果和之後的規劃。有時跨性別者與家長的衝突就發生在診室裏。有的跨性別者不願意在家長面前開口講自己的情况,而家長的轉述又常常帶來誤解,“不對,你不理解我”,往往幾句話後,之前累積起的衝突一觸即發。

潘柏林的跨性別門診有面向跨性別者和其父母的相應心理支持服務。潘柏林的助理韓萌是應用心理學在讀博士,他介紹,有不少跨性別者在父母的陪同下來到診所,而父母來這裡並非是尋求專業人士的幫助,更多是要求醫生“治好”孩子。有的家長認為孩子是看了一些網上騙人的資料,才產生了跨性別的想法。家長希望醫生能幫助他們把孩子“變回去”。

韓萌的觀察中,許多孩子在診室表現得非常消沉,“坐在那兒一句話不說,全是父母在說,沒有任何的活力。”面對難以“讓步”的家長,韓萌會讓父母做一道選擇題——權衡到底是讓孩子去轉變性別,服用激素或是進行手術造成的傷害大;還是一直不讓其轉變,讓他們一直痛苦地生活,最終導致焦慮、抑鬱,甚至自傷、自殺所造成的危害更大?

當父母可以慢慢接納後,跨性別者自己的狀態也會有很大地改善。韓萌告訴記者,“很多家長來這邊會哭的,他們對孩子的想法不理解,感到十分痛苦和無助,我們算是提供了一個情緒宣洩的通路。”

在韓萌看來,一些家長從一開始抗拒,不讓醫生幫助孩子,到對孩子的選擇不同意也不反對,這本身是一種轉變。“雖然家長沒有因為我們的門診就立刻很支持孩子,但是他從一種對抗、阻攔,變成了讓孩子自己去負責自己的人生。家長在他們力所能及的範圍內給孩子提供了一些生存的空間。”

剛開始李青的母親拒絕接受她跨性別的事實,也無法信任潘柏林。她問李青為什麼“易性症門診”的醫生是一名整形外科醫生?“他既是整形外科也是易性症專科醫生,就目前國內這方面的醫療資源來看,根本不可能有只做易性症專科的醫生。”李青回答。

後來母親收到很多潘柏林給的資料,態度開始慢慢轉變,不支持也不反對,但這對李青來說已經足够。

因為家長的不理解,潘柏林收到過不少家長給醫院的投訴。有的投訴潘柏林為了賺錢和精神科醫生勾結,給孩子開藥。曾有家長斥責他,孩子成為跨性別者是因為潘柏林的門診給了孩子不好的引導,“把孩子帶壞了”。

他能理解這些投訴,“在對跨性別群體不瞭解的情况下,這都是自然的反應,我們只能盡最大的努力去科普宣教。”

嚴肅和重要的事

現在,每週都會有10到20比特跨性別者走進潘柏林的診室,算上線上的綜合診療,三年的時間裏,潘柏林的團隊已經為超過一千比特跨性別者提供醫療幫助,來訪者年齡從十幾歲到六十幾歲。

走進診室的每個人都有自己的一段故事,但每一段都跟順利搭不上邊,總是各有各的曲折。

曾有一比特六十多歲的跨性別者來潘柏林的診室諮詢,希望接受性別置換手術。在她的病歷書上,潘柏林發現早在二十多年前她就來到過醫院。她告訴潘柏林,準備手術的前一晚,她無法入睡,她想到自己已經結婚生子,在事業單位工作,她反復問自己,這樣瞞著家裡做了手術後,“家裡怎麼辦?孩子怎麼辦?父母怎麼辦?”

第二天,她放弃了手術。多年後孩子長大成人,父母相繼離世,她終於跟妻子坦誠自己想要手術的意願,離婚後她第二次走進醫院。現在,她的第一步手術已經順利完成,正在等待第二次手術。

大概在四年前,曾有比特跨性別者來潘柏林的診室就診,進行激素治療。因為自己的宗教信仰,他承擔了比其他人更大的壓力,常表現出無助。潘柏林總能看到他一個人在角落默默禱告,可他們都清楚,真正的問題仍舊擺在面前。潘柏林會花很多時間聽他傾訴,主動跟他聊起生活,有時他一說就是一個小時,潘柏林就安靜地聽著,推後下班的時間。

那之後的每個節日,潘柏林都會收到他寄來的賀卡,一直持續到現在。有時上面寫著他的日常生活、自己的想法,有時是使用激素的效果,有時是幾句簡單的祝福。每張賀卡上,他都稱潘柏林為“潘神父”——一個寄託了自己信仰的稱呼。

“在管理規範的範疇內,我都盡可能的給予他們幫助。”有跨性別者第一次來,他會跟對方聊聊日常,提一些建議,比如在學校裡頭怎麼去跟周圍人溝通,怎麼去尋求幫助,或者怎麼跟父母相處。

在這間小小的診室裏,共情顯得尤為重要,潘柏林在嚴肅的同時,儘量讓自己看起來溫暖、親切。“家長如果愁眉苦臉,你需要從心底裏體恤他們,去跟他們溝通,對他們來說,這是嚴肅和重要的事情。”

在潘柏林看來,所有醫療手段的最終目標是跨性別者能够接納自己和自己的身體,順利地回歸自己的日常生活。

劉朦對自己的規劃在不斷發生著變化,以前她急切地想要完成性別置換手術,但隨著激素治療的進行,和自己的不斷成長,她對這件事的思考變得更加深刻和謹慎,“如果沒有認清自己想要什麼就忙於做手術的話,最後結果也說不好,可能會反悔。”她希望能在保證健康的情况下,多給自己一點時間,去跟自己相處。現在,劉朦需要每3個月複查一次,做完檢查後讓潘柏林看一下結果,再開接下來的藥物。除了治療上的保障,在潘柏林的診室,她同樣得到了精神上的支持,“在這個地方我不需要面對別人不解的目光,他能理解,不會覺得這是不好的事情”。

李青等候排號的過程中,一比特中年男子一直在門診附近觀察。他說自己的孩子和“他們”一樣,他也曾經陪同孩子一起來過潘醫生的門診。來這裡觀望,是因為只有在這裡,他才能看到孩子的“同類”是什麼樣的狀態。

孩子第一次袒露對自己性別的不認同時,他完全無法接受,“從沒想過自己的孩子會是這樣的”。但隨著他接觸和閱讀了不少與跨性別有關的資料,得到潘柏林的科普,他漸漸開始理解。可他仍對孩子的未來感到擔憂,“年輕群體對跨性別的包容度比較高,但是再往上就很難說”。孩子未來上學、就業是否會面臨歧視,這一切都未知。

潘柏林也清楚地知道,自己的能力有限,對跨性別群體的支持只靠醫療上的努力還遠遠不夠。“不可能一下子讓整個社會所有人都能够理解跨性別群體,並且願意花精力去為他們做一些事情,但是至少我們正在做。我們會建立行業協會,編寫行業標準或者診療指南,會做更多的講座、培訓,希望有更多的醫生關注和投身這個專業。也希望能有自上而下的支持,讓跨性別者享受正當的醫療權益。”潘柏林說。

因為工作在外地,未來李青很難再來北京就診,潘醫生給了她一份自己製定的《激素治療流程》,上面詳細描述了遠端治療的注意事項和流程,並在背面為李青記下了未來檢查的時間和用藥的名稱。

門診人來人往,李青沒能跟潘柏林正式告別。這間診室她來過三次,剛剛記清了診室的大致模樣。回去工作後,李青需要定期檢查身體的相關名額,以調整用藥劑量,有了潘柏林開的處方,她可以在藥店購買正規的藥物。

不過,李青還是有點擔心,她怕其他醫生“懂得還沒我多”,潘柏林是她最信任的醫生。

【版權聲明】本作品的著作權等知識產權歸【北青深一度】獨家所有,深圳市騰訊電腦系統有限公司享有本文的資訊網路傳播權,任何協力廠商未經授權,不得轉載。

評論留言