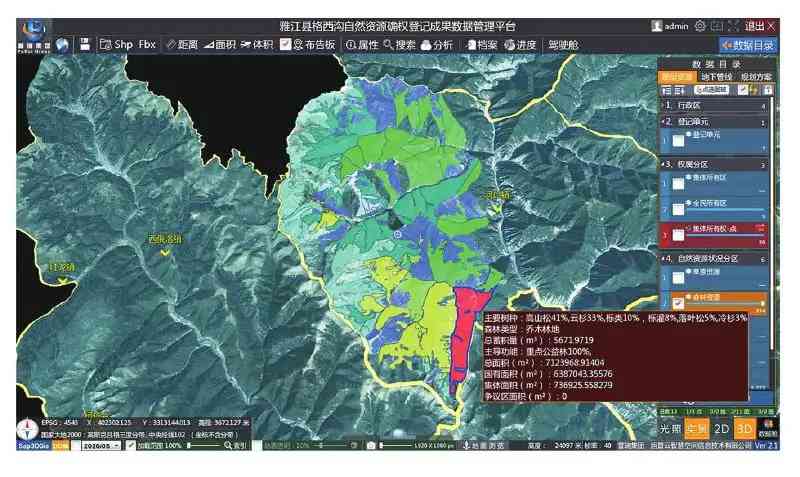

格西溝自然資源三維登記圖。

如果把自然看作一個大家庭,那麼山、水、林、田、湖、草等都是家庭成員。對四川而言,在48.6萬平方公里的土地上,擁有除海域、無居民海島之外的全部自然資源,是名副其實的自然資源大省。

為了搞清楚這些資源資產“家底”,根據國家有關要求,從2019年起,我國將利用5年時間基本完成全國重點區域自然資源統一確權登記,明確各類自然資源權屬關係,相當於給自然資源“上戶口”。

截至2021年底,四川已試點完成15個重點區域自然資源確權登記項目,其中格西溝國家級自然保護區確權登記項目中探索應用“三維登記”模式,實現“所見即所得”,在全國尚屬首次。

格西溝保護區檔案

●1993年成立

●2012年上升為國家級自然保護區

●地處理塘高原的東南地區,是青藏高原東部森林灌叢生態系統的典型代表之一

●擁有水流、森林、山嶺、草原等自然資源,保護區22446.2963公頃

●大部分是國有土地,小部分屬於集體林地和溝渠

為什麼要上“戶口”?

自然資源產權歸屬不清的問題長期存在,需要摸家底建檔案

要保護自然資源,首先要搞清楚自然資源的範圍和權屬。過去,我國自然資源存在多頭管理、交叉重疊、碎片化監管的問題,容易造成管理和保護的缺位。

跟以往單一要素確權頒證相比,給自然資源上“戶口”是一項系統化工作,更加注重整體性和相關性。雖然國家曾經部署過土地調查、自然資源專項調查,相關首長部門也頒發了林權、集體土地所有權等權屬證書,但從未對某一個區域的自然資源進行過整體登記。

“長期以來,國家自然資源所有權不登記,自然資源產權歸屬不清。”自然資源廳相關負責人說,有的地方通過圍湖造田、毀林開荒、隨意建設等管道不斷侵佔、破壞自然資源,造成自然資源資產流失。

以格西溝保護區為例,這個成立於1993年的保護區,歷經近20年的發展,到了2012年上升為國家級。國家級,意味著對生態環境最高層級的保護,應最大限度减少人類活動。但對生活在那裡的村民來說,保護區建立之前這裡已經是他們世代生息的家園。人類和自然的衝突始終客觀存在。

自然資源廳相關負責人介紹,通過自然資源統一確權登記,明晰全民所有和集體所有之間的權利邊界和權利內容,既利於解决自然資源所有者不到位、所有權邊界模糊等問題,防止對國有自然資源的蠶食,又能避免對集體自然資源的侵害,保障國家生態安全和資源安全。

“戶口”資訊怎麼收集?

劃分4個邊界,分清自然資源權屬關係

給自然資源上“戶口”,關鍵要劃定4個“邊界”——全民所有和集體所有之間的邊界;全民所有、不同層級政府行使所有權的邊界;不同集體所有者的邊界;不同自然資源類型的邊界。

格西溝保護區地處理塘高原的東南地區,是青藏高原東部森林灌叢生態系統的典型代表之一,擁有水流、森林、山嶺、草原等多種多樣的自然資源。在保護區22446.2963公頃範圍內,大部分是國有土地,小部分屬於集體林地和溝渠。

要談保護,首先要明確界限。

實際上,因為設備、科技等原因,過去的邊界線非常模糊。旭普雲智慧空間資訊技術有限公司是格西溝保護區自然資源統一確權登記項目的科技支撐組織。項目組收集現有的勘界資料後發現,有一段保護區的邊界將房屋“一分為二”,有的甚至穿過了永久基本農田;而在保護區內部,一條集體和國有的分界線反反復複穿插河流。

為了搞清楚邊界,旭普公司一方面組建調查小組,與當地政府相關部門和村民代表一起到邊界不清地方現場核查。調查底圖顯示,甘孜州雅江縣河口鎮下渡村一段河溝在林權確權頒證的時候被劃入了集體權屬,但其上下游的範圍為國有。

要不要把河溝全部從集體權屬中剝離出來?旭普公司格西溝專案負責人張强犯了難。在現場調查的時候,他發現這是一條季節性支溝,只有汛期雨量充沛的時候才有水。下渡村村支書昂普錯說,流經河溝的水為周圍的集體林地提供了灌溉水源,是集體需要的生產資料。張强查閱了國家相關技術規範發現,如果是季節性河溝,而不是常年穩定的河流,可以根據實際情況需要劃分給集體。

搞清邊界的另一條路線是充分運用科技手段,讓底圖更加清晰,綜合數據變成“一張圖”,邊界爭議就會迎刃而解。在旭普公司開發的格西溝自然資源確權登記平臺上,對318國道穿過保護區的小區域嘗試了“三維登記”模式。圖上能够清晰看到彎彎曲曲的山路,地面的草地、森林一目了然,和傳統林權、集體土地確權登記圖不同的是,它從平面圖變成了三維實景圖,非專業人員也能清晰地判斷邊界在哪裡。

“三維戶口”有何用?

助力自然資源數位化管理,“一張圖”管好山水林田湖草

“自然資源確權‘三維登記’將助力我省自然資源數位化管理。”前不久,格西溝保護區自然資源確權登記項目等15個項目通過了省級驗收組驗收,得到了專家的好評。

作為在全國首次嘗試的“三維登記”模式,一方面,它可以直觀、精准地獲取各類自然資源的數量、分類、與不動產的關聯、與空間管制的情况,實現“所見即所得”;另一方面,還能呈現自然資源組成的三生(生產、生活、生態)空間,對自然資源、用途管制、生態保護紅線、永久基本農田、村莊和城鎮邊界等進行對比分析,為自然資源的保護利用提供科學依據。

在省土地學會副秘書長、二級研究員李何超看來,“三維登記”模式不僅讓平面戶口本變成“立體”戶口本,更重要的是,以三維模式構建的“一張圖”管理平臺,將自然資源管理從平面變為立體,從抽象變為場景來管理。

未來,這份“戶口”本還有更大的想像空間。通過在管理平臺上建立自然資源適應性評估模型,分析土地、交通、人口、光照、土壤、地質等影響因素,從而更好地謀劃國土空間佈局、生產力佈局、基礎設施和公共服務設施佈局,做到規劃有前瞻;同時,通過對自然資源管理和挖掘,為科學實施土地整治提供支撐,為鄉村振興帶來活水之源,讓“資源變資產”;通過對自然資源確權的“三維登記”,實現從地面到地下,場景化展示一層一層的自然資源在空間上的分布情况,實現國土空間三維管理。 (記者 寇敏芳)

評論留言