2018年2月的某一天,是一個有著暖陽的冬日,大部分人應該都不記得自己在那時做過什麼了。

但我一輩子也不會忘,因為:

那一天,我的耳朵突然聾了。

當時,還在享受寒假的我,正愜意地看著肥皂劇。

荧幕上,男主角正在雨中追著女主角求複合……

突然,我右耳的耳機仿佛消音了一般,清晰的立體3D環繞聲變成了异常沉悶的嗡嗡聲。

我的右邊耳朵好像是進了一股氣,一種悶悶脹脹的感覺包圍了我。

當時,我的第一反應是耳機壞了,準備拔掉耳機站起來活動一下。

但就在站起來的瞬間,我感覺天旋地轉,噁心極了,難受的感覺湧上天靈蓋,讓我直想吐。

圖片來源:站酷海洛

難道寒假整天宅在家裡,熬夜追劇,作息不規律的我,已經虛弱到了這個程度?補個覺或許就能緩一緩!

說躺平就躺平,我安然地躺下來休息了。

我在小外甥喊我吃飯的聲音中醒來,那一次,小外甥的聲音超級大,還伴隨巨大的嗡嗡聲。

我一把拉住小外甥:

“你有沒有聽到外面的聲音,像是炸爆米花那樣,轟隆隆的?”

小外甥頭搖得像個撥浪鼓,還笑我:

“你是不是餓了”。

我緊張起來,因為我很確定自己不是幻聽,而且耳朵裡面轟隆聲來得一陣比一陣大。

接著,頭暈,沒力氣、想吐,後腦勺仿佛被什麼東西塞住了……

不想讓家人擔心,於是我什麼也沒說,吃飯的時候不僅努力讓自己看起來一切如常,還默默吃了兩碗飯,吃貨内容暴露無遺…..

因為實在難受,我當天下午就去了趟鎮上的衛生所。

衛生所的老醫生說我這像是喉嚨發炎引起的耳朵暫時性堵塞,讓我注意飲食,吃點消炎藥就好。

第二天,朋友來我家找我玩,我一直處在懵到聽不清的狀態。

朋友放心不下又帶我去附近的醫院看了看,但醫生也說這是感冒引起的。

就這樣過去了四五天,我的情况沒有絲毫好轉。馬上要開學了,和我家同在一地的男朋友過來接我,去縣裡坐車上學。

圖片來源:站酷海洛

這是“感冒”後第一次見他。那一瞬間,委屈難受的情緒一下就上來了,眼淚像兩股噴泉,止不住地流出來。

我平時一向開朗,很少在他面前哭,估計當時他也被我嚇著了。

但哭完了,學要上,車還是得趕。

因為身體難受,我基本上走兩分鐘,就要停兩分鐘。一小段路之後,男朋友把我身上的書包一把拎了過去:

“走,我們再去檢查一下吧,這樣去學校,我也不放心!”

這次檢查,醫院初步判斷我是“耳石症”,但是因為沒有相關的檢查儀器,他建議我去大一點的醫院。

直到那時候,我才清楚地意識到,讓我這麼難受的,根本不是什麼“感冒”“上火”,可能是耳朵出了問題。

當天,我們又趕到一個當地更大的醫院,掛了耳鼻喉科。醫生終於確診了我的病,但也讓我整個人傻了:

聽力測試顯示右耳聽力完全喪失,突發性耳聾!

“醫生,我這個耳朵之前沒有任何徵兆啊,而且我聽力也一直相當好!”

“突發性耳聾基本都是這樣的,沒有什麼徵兆,而且這個病也很難查明發病的確切原因。”

“那我還有希望治好嗎?”

“這個病最黃金的治療時間是72小時之內(但我當時應該是第8天左右了),之後治癒的概率也會隨之降低,而且,我們醫院現時不接收這種情況的患者。”

後面醫生又說了什麼,我完全沒聽進去,也不知道是因為真的聾,還是“選擇性失聰”。

我的腦袋一片空白,裡面反復播放著一個聲音:

二十出頭的我,聾了!而且可能治不好!

從診室出來,到醫院大廳,這短短一分鐘的路,好像走了一個世紀。

就要走出醫院時,男友停住了脚步,讓我在原地等等他。他一路往門診的方向又跑了回去。

圖片來源:站酷海洛

大概四十分鐘後,他才氣喘吁吁地跑回來,上氣不接下氣地說:

“剛剛我又問了醫生,他說只要治療,就有治癒的希望。我們可以去大點的醫院,雖然醫生說治療的過程會比較痛苦,但你願意試試嗎?”

“還有,我現在唯一的想法就是先讓你能舒服一些,起碼可以不暈不吐,身體不這麼難受。”

“不管以後咱們的耳朵能不能聽到,我都愛你,你變成什麼樣我都喜歡,而且,我們不是還有另一隻耳朵嘛!”

我的眼淚已經在眼眶裏打轉,沒想到他又來了句:

“再不濟,我學手語就是啦!”

哈哈哈這是什麼話?怎麼忽然說起了手語!我剛剛醞釀到一半的眼淚,又瞬間被想笑的衝動逼了回去。

他順勢緊緊地摟住又笑又哭又暈又聾的我:

“醫生不是說有三分之一的可能性嗎,其實想想,希望挺大的,你一直都是那麼善良樂觀的女孩子,一定會是那三分之一!”

雖然已經過去了很久,但我很清晰的記得那一瞬間,一直悶悶的耳朵,好像突然通暢了一般,清晰的能聽到自己耳邊的呼吸聲,和男朋友抱緊我時的心跳聲,撲通、撲通……堅定而有力!

我停了停,回答他:

好,那就試試吧!

這時候,大廳懸掛的鐘,指到六點,人們開始陸陸續續走出醫院。

我這時真真切切體會到很久之前看過的那句話:每一個走在路上的普通人,其實都在經歷著你所不知道的戰鬥。

而我的戰鬥,才剛剛開始……

第二天,我們坐上最早的一班火車,去合肥的大醫院看病。

因為票買得晚,又趕上開學季,只剩下無座票。六小時搖搖晃晃的的車程,我幾乎一路都靠在男朋友身上,讓他用整個身子托住我。

但我還是一下車就吐了。

當時,他拉著兩個箱子,還要攙扶時不時就噁心想吐的我,我真是既心疼自己,又心疼他。

“辛苦”還遠沒有結束。

儘管很幸運地掛到了專家號,但這位醫生給到的結論,卻和上一個醫生的幾乎一樣:

突發性耳聾,聽力下降比較嚴重,有可能治好,但也有可能以後就一輩子這樣了。

奔波這麼久,卻一點希望都沒看到。那個瞬間,我真的有點洩氣了。

從診室出來,男朋友拖著箱子,和我並排坐在醫院椅子上。我偷偷看他,發現他眼眶紅紅的,在悄悄地抹淚。

我知道他不想讓我看到他的難過,不想讓我洩氣。我覺得應該說點什麼,但是卻什麼都說不出來。

他似乎也感覺到了什麼,牽著我的手又緊緊地握了幾下,好像在告訴我,一定會有轉機的。

轉機真的來了。

很凑巧,剛才給我看診的醫生看到了我們還沒離開,特意走過來說:可以去另一家醫院試試,或許還有床位。

我們不敢再耽誤時間,拉著行李箱,向另一家醫院一路狂奔。

踩著點到了地方,門診卻已經下班。

一比特值班護士簡單聽我們說了情况後,建議我們直接去住院部,足够幸運的話,還可能會遇到主治醫師。

我們又趕緊跑向住院部,更巧的是,醫生因為和實習學生們開會,還沒有走。

其中一位主任醫師看了我的檢查單,很堅定地說:“能治,讓護士給你們安排個床位吧!”

就這樣,我被接收了!

真是“山重水複疑無路,柳暗花明又一村”!

醫院的床位緊張,我當時的病床是一張在過道的加床。

安頓好,已經是後半夜了,我被安排上幾大瓶吊水後,累得迷迷糊糊睡過去。

可男朋友卻不敢睡,後來聽護士姐姐說,男朋友幫我看吊水到了淩晨兩點多,我拔掉針之後,他才在躺椅上睡了一會兒。

這是住院第一天

男友看我掛吊水到淩晨兩點多

拔過針後,他拍了張照片

▼

住院生活也讓我回歸了久違的正常作息:

每天早上六點半,護士會來量體溫,把當天要吃的藥拿給我。接著就是漫長的輸液吊水。

晚上十點左右,就關燈睡覺。

這是當時貼的耳貼

▼

一般認為發性耳聾急性發作期(3周以內)大多是內耳血管病變,就像腦梗塞,是腦血管塞住了,而我這種突聾,就是內耳的血管堵塞了。

所以治療的藥物主要是激素和營養神經的藥物,能幫助叫醒我突然“失靈”的聽力細胞,並且讓血液正常流動起來。

醫生給我開的氫化潑尼松、甲鈷胺、銀杏提取物、巴曲酶等等就是這類藥物。

而要讓這些藥物發揮好作用,不僅要吃、要打點滴,還要打針。

在治療中,最恐怖的一個環節要屬“在耳朵裏扎針,注射激素”。

比我大的病友都怕到不行,但是我每次就會和護士說“來吧,沒事”,一副英勇慷慨的樣子。

和我一起住院的叔叔阿姨,每次都要被我這“大義凜然”樣子逗樂。

他們說,看到我這樣子,就特別開心,也不害怕了,還誇我特別樂觀。

其實,我也害怕……

兩根尖細、長長的針頭戳進耳膜,先是一針刺痛,接著就會感覺藥物在耳朵裏不斷填充脹滿。

而且,耳朵、鼻子、喉嚨也是連通的,苦苦的藥物會順著耳朵流進喉嚨、鼻腔、嘴巴。

做完治療很長一段時間裏,呼吸都是藥物的苦澀味,那叫一個“酸爽”。

當我寫下這段文字的時候,都難以控制地產生了口苦的感覺。

但當時我卻能克服那種恐懼,想來應該是愛的力量吧,我不想讓男朋友擔心,所以有了克服恐懼的勇氣。

除了打針,我還要扎針治療。

最讓我害怕的位置是耳朵旁邊——顴骨末端,一根長長細細的銀針紮,慢慢地旋轉紮進去。

第一次見這架勢的朋友,估計都會被這場面嚇得夠嗆。

在一次拔針之後,我感到右邊一股熱流順著臉頰慢慢滑下來,沒錯,一股出逃的鮮血湧了出來。後來半邊臉就腫了,冰袋冰敷後才慢慢消了腫。

密集的扎針“訓練”伴我度過了八天(治療的第一個週期),我迎來了第一次複查,這是我這八天的痛苦治療的第一次“成績單”,原本以為它會給我繼續治療的信心。

但複查結果顯示:沒有好轉。

拿到報告那一刻,我覺得好不公平:明明已經很努力了,充足睡眠,全力配合治療,按時吃藥打針,可為什麼恢復還是不理想?

但又覺得可以理解——畢竟錯過了最佳治療時間,醫生也說過治療效果因人而異,不是所有的突發性耳聾,都能治好。

可我還是無法面對這個結果,心理上對於“喪失聽力”的擔心和恐懼又重新撲面而來。

複查結果出來那天,醫院窗外的天也陰沉沉。

爸媽打電話來問我情况,我也只是支支吾吾說快好了,但是還是要繼續治療再鞏固一下,不想讓在外打工的他們為我擔心。

那天深夜,我忽然醒來,睜開眼睛盯著醫院的天花板,想到明天天亮之後,我依然要面對重複、痛苦又可能無用的治療,和可能根本沒辦法恢復的聽力。

那麼一瞬間,我走到窗戶邊上,一個很不好的念頭從我心底湧了起來:

有對生活的無助、傷心、恐懼,對未知的迷茫……

如果你沒有真實經歷過,很難想像這些複雜的情緒包裹在一起,全部湧上心頭的時候帶來的絕望感。

但是那一刻,我全部體驗到了。

我盯著在一旁熟睡的男朋友看了一會兒。因為照顧我,他好久都沒有刮過鬍子,臉上的胡茬和消瘦的臉龐,讓他看上去好像老了幾歲。

我旁邊的桌上還有一束花,這是他中午打飯間隙,偷偷給我買的驚喜。

儘管是在晚上,這束花依然盛放得那麼熱烈。

也許就是這束花,和這束花背後的力量把我拉了回來:就算是在最黑暗的時刻,我也應該好好努力,才能對得起守護我的人。

擺在床頭的花

▼

我走過去,給男朋友蓋好衣服,就回去睡了。第二天,我又變回了那個“開心果”。

很快,治療的第二個週期就結束了,這次週期結束的複查,也是我出院前的最後一次複查。

那天早上,我特意洗了香香的頭,穿上了最喜歡的衣服,希望一個嶄新的我能帶來好運。

聽力檢測顯示,我的聽力恢復了75%,是當時一批治療的病人中,恢復最好的一個。

拿到結果之後,我再次和男朋友抱頭痛哭,但這一次,我倆是喜極而泣。

後記

從我的右耳忽然被“靜音”到現在,已經快三年的時間了。

我的聽力並沒有完全恢復到從前的狀況。有時候舍友小聲說話,又正好在我的右耳邊,我還是會聽不清。

後來,我還有了持續性耳鳴。尤其是嘈雜的環境裏,耳邊就會有嗡嗡嗡的低音,或滋滋滋的高音。

如果熬夜久了,出現的頻率也會增多。

礙於面子,一開始我只和一個非常要好的朋友分享了我突聾的經歷。

所以,剛出院回到學校的那段時間,我會下意識减少和別人的交流。

以前那個樂觀愛笑,還喜歡聊八卦的我,在有些朋友眼中,突然變得“高冷”了……

女生又相對比較敏感,所以慢慢地我變得有些獨來獨往,脾氣也有些暴躁。

後來一次偶然的情况,有室友知道了我的病和這場經歷,在和我說話的時候,她會悄悄走到我的左邊。

再後來,當我聽不清別人說什麼的時候,也會直接說:“我聽不太清,能不能再說一遍?”

我發現,其實很多事情是可以被別人接受的。只要敢於先邁過自己心裡那道坎,主動和別人說明,就能消除大部分的隔閡。

除了偶爾的耳鳴,現在我已經能做到交流完全無障礙了,但既然耳鳴已經成了我生活的一部分,那麼我就選擇接受它,並且儘量忽略它帶給我的干擾。

至於男朋友

現在我們已經訂婚啦

▼

至於大家很關心的突發性耳聾的病因,我個人覺得有3個:

一是長期熬夜,作息不規律,這種情況下人的機體免疫力就比較弱,容易被病毒“突襲”。

二是我戴耳機的時長過長,有時甚至從睜眼到睡覺,都沒有摘過。

而且,那段時間我還長時間低頭看書,頸椎活動少,導致耳周的血液不暢。

醫生也特別強調過,精神壓力過大,也會導致突發性耳聾。

當然,就算有時候已經很好地保護自己,意外還是有可能發生,這時候最關鍵的就是及時治療!

(教你一招,打針的時候假裝自己不害怕,把自己想像成奧特曼,奧特曼可是連眉頭都不皺一下的!)

最後我想說:朋友們,無論你正在經歷什麼疾病,一定不要放弃,開心努力地過每一天。

我用我的經歷向你擔保,生命會有饋贈的!

由荊棘鳥@知乎授權發佈。作者:木一零

醫生點評

這個靚女的經歷,可以說是一個非常典型的突發性聾患者的診療過程。

突發性聾一般突然發生,沒有明顯誘因。

所以剛開始很多人不太在意,還以為可以自己好,一般過了一段時間以後仍然不見好轉,才想起來去看醫生,但這個時候往往過了最佳治療時機。

突發性聾一般越早干預,預後越好。除此之外,耳聾的程度、是否伴發眩暈都會影響預後。

這個年輕的女孩子從治療角度有些耽誤。

但她在醫生的指導下,採取了嚴格按照突發性耳聾的診療指南指導的治療方案。

再加上她自己積極樂觀的心態,以及身邊人的照顧關懷,最終也非常幸運地獲得不錯的效果。

在突發性聾的治療中,國際上公認的最有效的藥物就是激素,但很多人聽到“激素”兩個字,就會害怕,還會不同意激素治療,這樣反而容易耽誤病情,萬萬要不得。

突發性耳聾一般不需要手術治療,但如果常規治療效果不好,也可以嘗試用高壓氧艙等手段,作為補救治療。

但這個療效現時尚有爭議,不建議作為首選的治療手段。

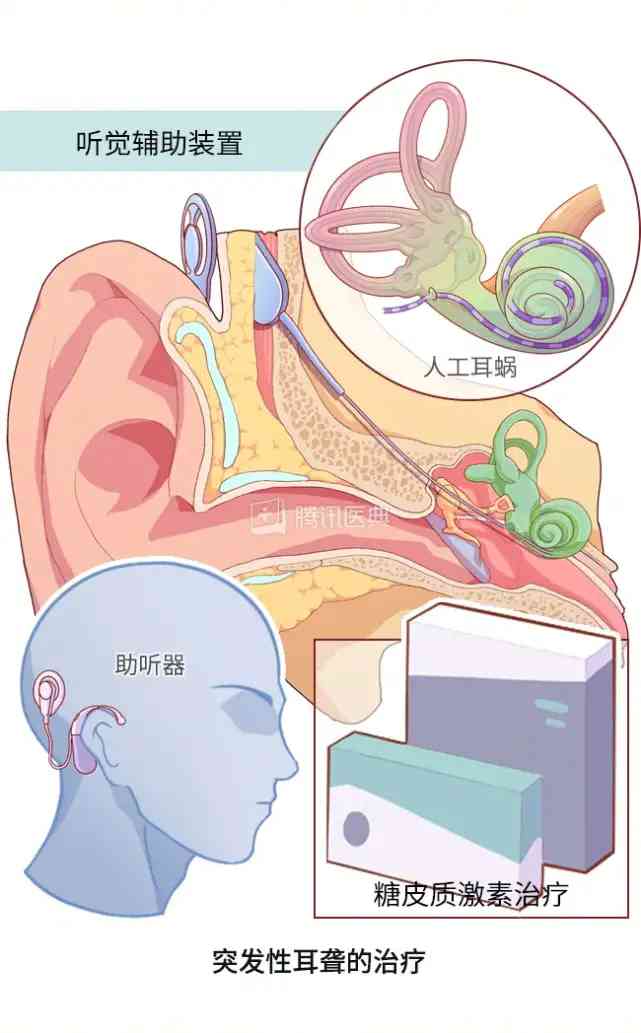

如果經過治療,聽力只能做到部分恢復,也可以考慮使用聽覺輔助裝置,比如助聽器或者人工耳蝸來進行。

突發性耳聾現時病因不明,但普遍認為內耳血管痙攣、血栓形成是主要原因。

囙此,保持生活方式健康,避免精神過度緊張和過度疲勞,以及保證血壓在健康的範圍內,都可能起到預防突發性耳聾發生的作用。

祝這位姑娘能够繼續這樣樂觀、努力地生活,並且能一直期待生活的“饋贈”。

評論留言