張京華楊中瑜

打卡時間:宋嘉定五年(西元1212年)

打卡地點:玉琯岩、浯溪

方信孺玉琯岩“九疑山”榜書

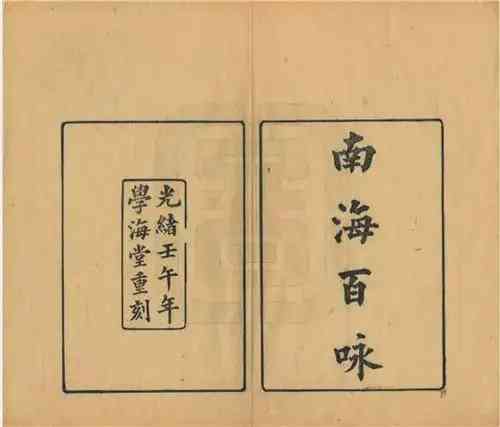

方信孺著作《南海百咏》

方信孺桂林七星岩題刻

一

上古五帝之一的舜,晚年禪位與大禹,然後南巡。一來想探望在有庳的弟弟象,二來想瞭解南方部落的民生狀態,思考如何促進民族融合。無奈年事已高,由於長期奔波,他心力交瘁,精神恍惚,最後因體力衰竭而亡,倒在九嶷山下。

在舜逝世大約兩千年後,一個名叫司馬遷的西漢史學家,根據前人的講述,兩次親臨永州進行調查。虞舜南巡沿途的傳說,像一粒粒璀璨的珍珠,被他用文筆串起來,成為中國上古史上一條優美的項鍊。他在自己的著作《史記·五帝本紀》中記載:舜帝“南巡狩,崩於蒼梧之野,葬於江南九疑,是為零陵。”

舜逝世後,備受後人緬懷和紀念。秦始皇、漢武帝相繼望祭九嶷山。特別是漢武帝,曾派司馬遷前往九嶷山祭舜,在九嶷山下建起了舜廟。據文物專家考證,今玉琯岩附近的舜廟遺址就有部分是漢代的。

玉琯岩除了有舜廟遺址,還有一處歷史留言板,存有20餘方古摩崖石刻。歷史最早的是,東漢時期中郎將蔡邕遊九嶷山留下的那篇《九疑山銘》。不過,現存版本為南宋“掌禦書臣”李挺祖摹刻,但也是留言板上的佼佼者。

漢唐以來,九嶷山各地石刻逐漸增多,包括唐代道州刺史元結、宋代道州知州方信孺等人的題刻。而在這些石刻中,最大最有視覺衝擊力的就是玉琯岩石壁上方信孺所留下的“九疑山”超大型榜書了!

據文物工作者考證,“九疑山”榜書,單字高1.8米,寬1.9米,筆劃間有後人題刻多方。《九疑山志》稱:“每字大方丈,畫深數寸,筆力遒勁。”

全文如下:

大宋嘉定六年歲次癸酉正月旦刻

九疑山

權發知道州軍州事、莆田方信孺書

寧遠縣尉、廬陵譚源監視

這裡的“監視”,就是監督工匠上石。這個監督員叫譚源,字文饒。江西吉安人,吉安古稱廬陵,故石刻自署廬陵人。嘉定六年時任寧遠縣尉,遺憾的是,永州本土方志上沒有他的相關記載。倒是同治《新淦縣志》、同治《永新縣志》、嘉靖《江西通志》上有。從這裡也可以看出,摩崖石刻的重要意義,它可以彌補方志上的缺失。

二

在我們看來,這方超大型榜書,如同現代都市中心巨幅牆體廣告,特別引人注目,囙此也備受歷代學者評議。

明代的蔣鐄,在其《遊九疑記》中說:“岩曰‘玉琯’,漢奚璟得玉琯十二處也。岩僅一席許,如石屋。上有蔡邕書《九疑銘》,有宋刺史方信孺大書‘九疑山’三字,土人以為法物。岩後即何侯宅。”

明代的鄧雲霄在《遊九疑記》中稱:“漢蔡邕碑銘,曁宋道州刺史方信孺所書‘九疑山’三大字,在崖間。筆法遒勁,猶帶古色。”

曾任四川巡按的明人錢邦芑在《玉琯崖記》一文中說:“有洞門高一丈七尺,深二丈許,闊三丈四五尺。洞外有樹,大十圍,斜倚垂映,與洞相得。洞門有磨崖青潤,鐫‘九疑山’三大字,字大六尺五寸,筆法方勁,類歐陽率更體,乃宋嘉定中方信孺所書。”

驢友鼻祖徐霞客進入九嶷山的第二天,徐霞客就在當地僧人明宗的陪導下,興致勃勃地考察了玉琯岩和紫霞岩。他在《遊楚日記》說:“書字岩岩不甚深,後有垂石天矯,如龍翔風翥。岩外鐫‘玉琯岩’三隸字,為宋人李挺祖筆。岩右鐫‘九疑山’三大字,為宋嘉定六年知道州軍事莆田方信孺筆。其側又隸刻漢蔡中郎《九疑山銘》為宋淳佑六年郡守潼川李襲之屬郡人李挺祖書。”

清代的徐旭旦在《重修玉琯岩記》說:“遊九疑者,去舜源峰五裏許有岩,上刻蔡邕《九疑山銘》及方信孺‘九疑山’字。其下軒豁呈露,方廣如丈,室則玉琯岩也。”

宗績辰《遊疑載筆》說:“岩峭立突兀,不依群岫。上有淳佑中李挺祖題額,及八分書漢蔡邕《九疑山銘》。旁有方信孺‘九疑山’三字甚大,歷代題刻甚多。”又曰:“此石在岩內西壁,石理瑩滑,春夏津潤白生,而山罅出泉,飄灑而下,氈蠟不能施,必冬日始可拓。近日土人多以鉤填,作偽甚多。”

這樣的文化瑰寶,不僅招人評論,還縷縷被收入各種典籍。如:陸增祥《八瓊室金石補正》、吳式芬《金石匯目分編》、康熙、道光《永州府志》、嘉慶《寧遠縣志》、光緒《湖南通志·金石》等書予以著錄。

三

這方信孺有什麼來頭?他為什麼要在玉琯岩留下這樣一方超大型榜書?

且聽筆者慢慢道來。

方信孺,字孚若,號詩境甫,自號紫帽山人,又自號好庵。福建興化軍莆田縣人。曆官番禺縣尉、蕭山縣丞、兼淮東隨軍轉運屬官、國信所參議官、肇慶府通判、新州知州、韶州知州、臨江軍知軍、道州知州、提點廣西刑獄、廣西轉運判官、再攝帥閫、提點湖北刑獄、大理寺丞、淮西轉運判官、淮東轉運判官兼提刑兼知真州、首長華州雲台觀、首長建康府崇禧觀。

據《宋史·方信孺傳》記載:

方信孺,字孚若,興化軍人。有隽材,未冠能文,周必大、楊萬里見而异之。以父崧卿蔭,補番禺縣尉。盜劫海賈,信孺捕之,盜方沙聚分鹵獲,惶駭欲趨舟,信孺已使人負盜舟去矣,乃悉縛盜,不失一人。

可以看出,方信孺是一比特優秀官員,而且履歷頗豐。

他的主要事蹟詳,見劉克莊《寶謨寺丞詩境方公(方信孺)行狀》。

劉克莊比方信孺小十歲,兩人是莆田同鄉,又是無話不談的好友。劉克莊在《行狀》記載了方信孺三次出使金國的事蹟。本來,方信孺跟金國君臣鬥智鬥勇,反復舌戰,已經談好了和平條件,無奈“佈置已定,朝廷用招降之說而止。轉承議郎,移知臨江軍。以嘗謫居,力辭。知道州。”

人生就是這樣。有時候,你拼命去效力,結果因種種原因所致,到頭來居然是一場空。

四

誠如石刻上所題:權發知道州軍州事。方信孺於嘉定五年(西元1212年)春知道州軍州事,正式打卡永州。不過,他只幹了一年,次年離任,是名副其實的“權發”,真正的暫時代理而已。

之後,他就高升為提點廣西刑獄。

在廣西桂林,方信孺留下了25方以上的題刻,數量之多,令人豔羨。

不過,他在道州任職的一年內,建有“九疑環觀”“太史合”“詩境”等,這是他為永州留下的財富。

方信孺上任之初,看見府衙裏的圖書館多年無人管理,就命人對圖書館進行收拾整理,使之煥然一新。為此,他為圖書館題了一塊匾額“九疑”,並寫了一篇《九疑環觀閣記》以記其事:

楚粵之交,以山水名今古者,莫九嶷、瀟湘若。舂陵之封,瀟湘、九疑麗焉。郡恒借山水為重,豈特隋唐以來,名人賢守,多辱居之?重華之南巡,太史公之南遊,皆嘗至其地。以是知三代、秦漢而上,即此山水不碌碌矣。顧郡之內外,寂無所表章,可謂遺恨。餘以嘉定壬申春,曲江拜命,來守茲土。冬十月,經連山問津而西,九嶷僧逆我於境上。令指似諸峰,從肩輿熟觀,頗得其梗概。既至郡,入太守之居,其城因嶷山之陵,其隍則瀟水也。右有飛樓,以萊公扁,風景殊特,冠冕於南服。然夐隔一隅,公事鞅掌,不容日涉。偶見其儲材,可以立層合,相攸正堂之東偏,規見仿佛,於是字其扁曰“九嶷環觀”,中曰“太史合”,外曰“詩境”。凡度其宜山靈川,後鹹以狀自效,已是奇事。又考之記注雲:“太史公以九嶷先聖所葬,有古册文,故窺之。”古册文不可得而見矣,將以暢絕學而嗣前修,則圖史所不可缺。偶前守委四方之書數十種於帑吏,亟令匱藏於合之兩壁,稍益其所未備,甲乙鱗次,置史司其出入,助睱日之翻繹。直詩境,异石亡數,累然相負。若邪薜荔,經緯其上,中有孤柏儼立,不知何年所植。政如蛟龍騰驤,奮迅於波濤洶湧間,徑赴雲漢。公退雁鶩,挾文書且去,午庭閴無人迹。蓋將跨其危則,日浴洞庭,雲飛蒼梧,皆隱在目睫。馮欄逓嘯,若禦天風而上征。居其中則芸編相錶,牙籤玉軸,臚列其左右。隱幾開巷,若與古人相誰何。至於倚樹而吟,枕石而臥,酌杯池以酬花鳥,此又處其下之樂也。漫郎可作,或者與之周旋其間,亦當擊節歎賞。噫!遊息之安,觀覽之勝,略盡於此。田野之愁歎,甿俗之利弊,升高則可以望,處奧則可以思。邦之人,有登吾閣而入吾室,請商略是。

此文見弘治、隆慶、康熙、道光《永州府志》,光緒《道州志》,嘉慶《寧遠縣志》,光緒《湖南通志》。

遺憾的是,他所題的“九疑”匾額,如今不見。

五

祁陽湘江之濱的浯溪,為方信孺的前任、唐代道州刺史元結所開闢的打卡勝地。方信孺十分欽佩元結在道州的所作所為和留下的良好口碑,囙此,心裡也有追尋與效仿之念。加上浯溪地處交通要道,南來北往赴任的官員也有登入膜拜的傳統,方信孺自然少不了也來打卡留言。

方信孺在浯溪有題刻:

莆田方信孺,紹熙癸醜、嘉定丁[醜],三訪浯溪。

紹熙癸醜為紹熙四年(1193年)。一個地方,三次拜訪。浯溪在方信孺心中的地位,可想而知。

嘉定十年(1217)瞿中溶《古泉山館金石文編殘稿》卷四:“方信孺題名,七行,每行一二三字不等。正書,大徑六寸許。臥刻於浯溪石門右北小石上,面向上,半沒土中,餘發土搜剔出之。‘三’上一字,石已損缺。……按今廣西臨桂岩洞多信孺題刻,乃自嘉定六年三月訖八年八月,官廣西提點刑獄兼轉運判官時也。據吳獵撰信孺父故廣西轉運判官方崧卿祠堂記,崧卿於紹熙壬子四月至桂林。此題名雲‘紹熙癸醜’者,蓋信孺於壬子次年赴父任時經浯溪也。考寧宗戊辰年改元嘉定,終於十七年甲申,其十年當為丁醜,《粵西金石略》謂信孺嘉定九年十二月尚為本路運判,則此‘丁’下所缺一字必是‘醜’字。蓋信孺於十年去廣西任,複經浯溪,而又兩遊其地,故雲三訪耳。此刻前人未著錄。”

瞿中溶是個可愛的學者,他記錄了前人未曾記錄的方信孺行踪。

其實,愛好石刻並到過道縣的人也知道,今道縣元山有“詩境”榜書石刻,而字迹龍隱岩不類。又署款“興隆五年陸遊題”,很多人以為是陸遊的手書。

其實,不然。

因為南宋無“興隆”年號,只有“隆興”。又隆興僅有二年,次年則為乾道元年。光緒四年刻本《道州志》已稱“陸放翁題有‘詩境’二字,今磨滅”,顯然,榜書當是近人模刻。

評論留言