文|魏芙蓉

編輯|王姗

視訊短片|張歆玥

教練,我怎麼這麼笨呐

伴隨著引擎發出的沉悶“嗚嗚”聲,車身抖動越來越强烈,眼看就要成功了,但“突”地一下,晃動停止,轉速表指針劃個弧後又迅速歸了零——熄火了,這天的第八次。

郝建生的臉徹底垮掉了,皺紋堆在一起,而後滿臉抱歉地轉向副駕駛座,“教練,我怎麼這麼笨呐!”

72歲這年,郝建生開始學車,以緩慢的速度。儘管身體沒有大問題,但必須承認,腦力和體力都不允許他費力折騰了。超過一小時的練習,他的注意力就有些難集中,眼神也變得飄忽。

圍繞“坡道定點停車與起步”的練習已經持續三天,但進展緩慢。搭在方向盤的那雙手有些僵硬,皮膚松垮散佈褐色斑紋,好似附在骨架上的只有一層薄皮。除了略顯緊張的手臂,兩條腿好像也不聽使喚了——鬆快了、踩著急了、有時候該上左脚還是右脚,也要反應一會兒。青島的冬天,他裹著厚重的羽絨服,額頭微微沁出了汗。

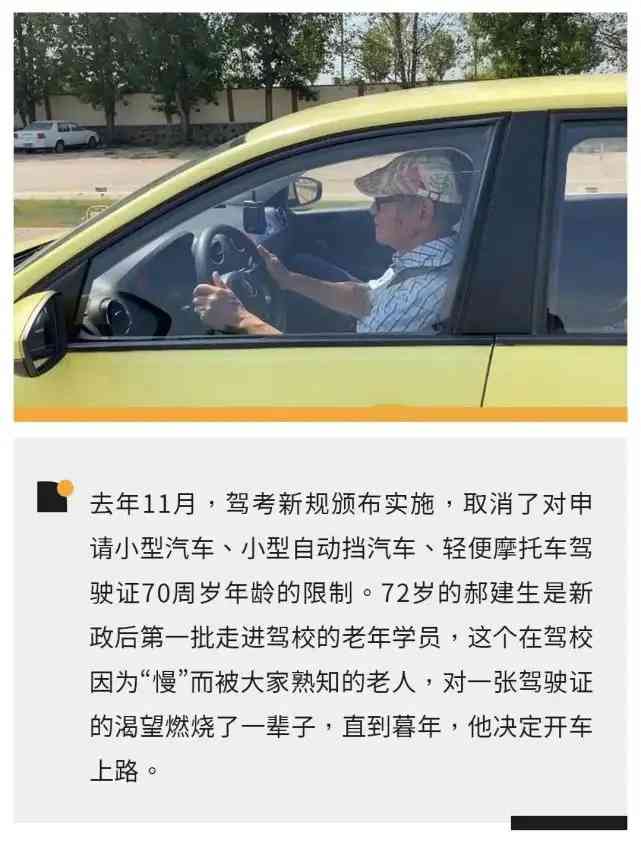

不論放到哪所駕校,郝建生或許都是特殊的存在。過去,申請小型汽車、小型自動擋汽車、輕便機車駕駛證的年齡上限為70周歲。但去年11月20日,駕考新規實施,取消了這類駕駛證的年齡限制。郝建生成為青島這所駕校裏的首批銀髮營員。

第一次在報紙上注意到這個消息時,距離新政實施還有一個月,郝建生等不及了。做了一輩子工人,度過平平淡淡一生,他對司機這個身份有著迫切的期待,“我也說不清道不明,我對車好像就是一種天然的喜歡,我就覺得如果可以開上車,駕駛這麼一個鋼鐵怪物,在大地上跑,是一件很愜意的事情。”

他攥著身份證連跑幾家駕校——有的駕校對此一無所知;有的還在觀望,他著急起來,“加點學費我也接受”,仍舊被拒絕了;最終在第三家駕校,工作人員留下了他的電話。

不是所有老人都有機會坐上駕駛座。按照規定,針對70周歲以上人員考領駕駛證的,還另外新增了記憶力、判斷力、反應力等能力測試(簡稱“三力測試”),通過後才能獲得報名資格。

郝建生一輩子沒用過電腦,“三力測試”時摸到滑鼠,他有些發蒙——“請問下麵哪個顏色的燈在閃爍”,沒來得及看清題意,燈已經閃爍完畢。不僅是他,報名之前,這所駕校帶去測試的前兩批、共7名老人,首次考試幾乎“全軍覆沒”。

第二次測試通過後,郝建生獲得了報名資格。和他一樣坐進駕駛室的老人們,有的人背明顯已經佝僂了,總是縮在椅子一側;有人踩著離合器的脚使不上力了,每過一個小時就要“休息會左脚”;也有人怎麼樣也調不准座椅,隨身帶著尺子比量……

七八十歲的老人開始學車,連駕校負責人王勇也覺得,“這是之前敢都不敢想的事”,政策剛出,他對老人學車的效果算不上樂觀,“一年要是能考出一百名就很難得了”。在他看來,老人學車,陪伴的價值或許比結果更重要。後來,不斷有不自信的老人找到他問:我能學出來嗎?他開解他們:沒事!就算學不出來,在駕校這麼多人陪你嘮嘮嗑,不也比成天待在家裡好嗎?

但郝建生並不滿足於此。

“世界上竟然有這麼漂亮的車”

“70多歲了,還學什麼車呢?”郝建生的想法剛提出時,就被老伴潑了冷水。兒子本來是一副無所謂的態度,但沒過幾天,被操心的姑姑們叨叨幾句,也站到了和老伴同一陣線。

事實也的確如此,郝建生總是邊學邊忘。“總是想著踩離合,忘了掛擋,想著看雨刷器的點,忘了看反光鏡的位置。”很多次,教練剛講完的一個動作,郝建生轉頭就忘了,然後不緊不慢追問一句,“唉,怎麼說的,這個操作?”

知識點他記不住,但生命裏遙遠的一些瞬間他還記得牢。50多年前,在青島街頭第一次見到一輛伏爾加時,郝建生就被迷住了,“天藍色的車身,流暢的線條,車頭立著一隻梅花鹿”,“啊喲,世界上竟有這麼漂亮的車!”

他那會兒是水產廠的維修工人,滿眼都是深藍的和軍綠的工服,偶爾也在街上瞧見奔跑的汽車,黑的、灰的,但都不及那“天藍色”帶給他的震撼,“眼光一下就開闊了!”

計劃經濟時代,汽車是稀罕物。郝建生所在的工廠配有五輛解放牌卡車和一整個汽車修理班,廠裡男青年七八百號人,進車隊,是人人都夢寐以求的。那不僅是個人能力的象徵,還代表著被重用、賞識。

事實上,不管是開卡車還是修汽車,對當時的郝建生來說都太遙遠了。他二十來歲以臨時工的身份進廠,維修廠房,幹了十多年一直是臨時工的身份,“朝不保夕,連飯碗都是問題”。好不容易熬到35歲那年才轉正,成家,很快有了孩子,“只為一張嘴奔波了”。

當郝建生開始學車,這在老夥伴堆裏成了件新鮮事。他們打來電話祝賀,“加油啊,早點拿到證啊”,朋友們大多到了和他一樣的年紀,會開車的不多。在過去很長一段時間裏,對很多像郝建生這樣的普通工人來說,汽車是難以企及的。

1990年代,當郝建生還把電視機和洗衣機作為終極消費目標的時候,同事已經把一輛嶄新的拉達開進了大院,引發轟動,看熱鬧的人繞著車密密麻麻圍了幾圈。

郝建生也擠在人堆裏。那時候他總是蹬一輛大金鹿牌自行車,是姐夫換下的,他接過來繼續騎了很多年。看著眼前這個與自己年紀相仿的年輕人幾乎傾其所有換來這個龐然大物,郝建生羡慕極了,“要是哪一天我也能開上拉達就心滿意足了”。

單車上的日子不疾不徐,卻在50多歲時迎來一個急轉彎。1990年代末期,國企改制,工廠倒閉,他和老伴都成了下崗工人。但夫妻倆不敢閑下來,很快便在農貿市場租了個攤位,經營起調味品生意,勉力維持生活。

當年買拉達的同事早就靠著做出租營運發了家,沒幾年,門前的拉達換成亮閃閃的夏利。汽車載著整個世界轟隆向前,仿佛只有自己還在緩慢爬坡。

郝建生以為生活就是這樣了,“一個普通的工人,平平淡淡的一輩子”。每次看電視時遇到汽車廣告,他的目光總忍不住在荧幕上多停留一會兒。心裡的衝動按捺不住,他買來一輛機車,機車劃過街道,風在耳邊呼呼作響,他想開車或許就是類似的體驗。

事實上,直到他60多歲時,這個家庭才真正擁有第一輛車。兒子工作有些年頭了,最初提出想買車時,郝建生有些猶豫。一輛汽車,對這個家庭來說仍然不算一筆小錢,一家三口凑在一起考慮討論了兩三年,一直下不了决定。兒子35歲,要結婚了,郝建生覺得沒法再拖了,兩年前,他們花10多萬買下一輛福斯牌汽車。

那是近70年的人生中,郝建生和車最接近的時刻。車鑰匙他留了一把,隨身攜帶著。每次幫兒子洗車、清理時,郝建生也忍不住要坐到駕駛比特上,按喇叭,打燈光,“過過手癮”。這輛車點燃了一個老人沉寂多年的衝動。他開始找熟人打聽學車的條件,即使是托了關係,對方也朝他擺擺手:年紀太大啦。

直到去年,報紙上的消息讓他又看到了一次機會。

他不能再等了。出現在駕校報名大廳的那天,郝建生穿一身大紅襖子,黑色的布包斜挎在肩,包裏的4300元報名費,是他剛從銀行裏取的,比他一個月3000的終身俸還多了不少。

“郝大叔,太慢了”

郝建生學車的這所駕校裏,聚集了一批和他一樣的銀髮營員,首批老人組成了一個老年學車專班,成員10人,像郝建生這樣70歲出頭的已經算是年輕。

老尹88歲,開了一輩子戰鬥機,如今開不了飛機了,只能“開車活動活動手脚”;老楊是在研究了半個多世紀的提琴製作後突然發現,84歲,是連旅遊團都不接待的年紀了,趁著身體還健朗,他想買一輛露營車,用不著麻煩人,想去哪裡,“一個人走就完了”;還有75歲的老李,如今兒孫繞膝,考個駕照接送小孫子,“老東西”仍想發揮價值,儘管老伴和兒子一致反對,“開車接娃”的想法卻意外得到了兒媳的支持……

作為第一個走進駕校的老人,郝建生的回答跟他們都不太一樣——不打算買車,沒有出遊計畫,“只要能開上車,我的心裡就得到了很大的滿足和釋放!”

但和普通營員相比,70歲的老人學車,難度是成倍新增的。當自動擋汽車已經成為家用車的主流車型,郝建生偏偏選了更有難度的手動擋,“要學就學個有技術含量的”。

為了對抗遺忘。他隨身準備著紙筆,上車訓練,教練一邊講,他一邊在紙上記。起步動作,倒車點比特,燈光操作——密密麻麻的字迹在紙上擠作一團。本子他特意選擇了適合口袋和挎包的大小,每天乘公車或捷運時,一有空,就拿出來讀。

普通營員順利的話兩個月能拿到證,老年營員至少四個月以上。但如果要提到郝建生,不論是營員,還是教練,甚至是駕校的校長,都要忍不住感慨一句——郝大叔,太慢啦。

在科目二遭遇到的最大勁敵——坡道定點停車與起步,他花了整兩周時間專攻“上坡”、“踩離合”,才算是勉强掌握。倒車入庫也沒少麻煩,參攷的點比特太多記不住,即使記住了,打方向盤的手始終慢半拍,車壓線了、出庫了,又兩周過去了……

難得有倒車動作發揮不錯的時候,教練會有點誇張地拍巴掌,“教科書般的操作!郝大叔,真不錯!”郝建生倒不好意思了,像個老小孩一樣咧嘴笑起來。

反應、協調能力滯後帶來許多難以逾越的屏障。夜間行駛的20多種場景下,如何正確使用燈光?在普通營員看來是單純的記憶問題。但對郝建生來說,記憶是一回事,要把記憶對應上動作,可就難為他了。

“背過了,今天會,明天就忘了。背得再熟,機器進行語音提示之後,腦子就蒙掉了,手不知道怎麼動”。第一次考科目三時,郝建生的車還沒開出去,就“掛”在了燈光測試上。從考場一回來,教練馬上把他的用燈習慣給改了,“聽到考試指令後,先自己心裡默念一遍,再做操作。”因為反應“慢半拍”,駕駛過程中很多操作郝建生都需要給自己留足這樣一段“反應時間”,控制完離合和油門後的掛擋,教練也交代他:等2秒,想清楚了,再掛擋。

年齡帶來的更大不確定性有時還出現在身體上。距離科目三考試的還有五天時,出發去駕校練習前,75歲的老李照常在家裡吃早飯,“吃著吃著,突然天旋地轉,馬上就不行了,嘔吐,犯噁心”。他被救護車送到醫院,診斷為前庭神經炎。事後想來,或許是那期間在炎熱狀況下練車帶來的不適反應。

在郝建生的訓練過程中,教練也需要時不時地確認他的狀態。事實上,這個因“慢”而在駕校被熟知的老人,一定程度上是最穩定的存在。不僅身體健朗,和他接觸過的教練也發現,幾乎很少能在老人身上看到過多的情緒。

在駕校練習的大半年,他科目二考了兩次,科目三考了三次,每次開考前,他總是拍著胸脯跟教練保證:放心吧,這次絕對沒問題;掛科之後,第二天准又像個沒事人一樣出現在訓練場地。

老人偶爾也露出頑固的一面。因為身形枯瘦,走起路來慢悠悠的,平時進出駕駛室,教練看到總忍不住要攙扶一把,但面對每雙伸過來的手,郝建生總要推開的,“如果這還要扶的話,我這駕照不要考了!”

但教練很多時候都覺得,“郝大叔,可能真的老了”。有一次教練留郝建生一個人在車裏做燈光訓練,郝建生剝著橘子點頭答應下來。不大一會兒教練回來了,彎腰往車窗裏一瞥——老人手裡還攥著橘子,腦袋卻耷拉著,睡著了。

“剛睡醒的味道”

郝建生自己感受到衰老,是從機車上開始的。在農貿市場擺攤時,每天都騎著機車出行,冬天的寒濕侵入膝蓋,時不時地酸軟犯疼,機車騎了沒幾年,他發現自己“視力、各方面反應都不行了”,再到後來,算帳、進貨都愈發吃力,60多歲時,夫妻倆關了小攤。

現在,郝建生很多事情都記不牢了:哪一年退休的;前不久才告別的教練叫什麼名字;和老夥伴約好見面,公車開出老遠,一摸口袋,發現手機也忘在家裡了。日常生活中聊天不到一個小時,他臉上就會出現明顯的疲憊,眼瞼半耷拉下來,像蒙了一層霧。

第二次見面,我給他帶去幾張伏爾加的圖片。他一時間沒有反應過來,捧著手機端詳許久。

“這不會是當年……這個顏色,這還有只鹿……”

“這個車當年多漂亮啊,多漂亮啊!”

他臉上的皺紋撥開,眼睛變得亮盈盈的。半個世紀過去了,那輛“伏爾加”仍能攪動起他內心的波瀾。

這些年,他們一直住在當年工廠福利房內,小屋促狹,沒有客廳,兩間臥室,自己和老伴,兒子和兒媳婦,兩輩人各住一間。

退休後,失去了奔忙的目標,連平日裏活絡、好張羅的老伴都消停下來了,除了跳廣場舞就是守在電視機前,他眼見著老伴把一部叫《隱秘而偉大》的電視劇看了五遍,“山東臺看完青島臺看,完了再換上海臺繼續看”,郝建生實在是不理解,“你都看幾遍了,怎麼還在看它”。

他們都是互聯網之外的人,郝建生不用電腦,手機只用來接打電話,他後半生沒有走出過青島,去過的最遠的地方是離家40公里外的即墨區。他和平淡相處了一輩子,但退休之後,一種失落和空虛感還是攫住了他,“社會不需要你了,這個年紀還能幹點什麼呢?”

郝建生說自己性格裏有木然的部分,年輕的時候不愛說話,不愛交際,“之前並不覺得這是問題”,但隨著年齡新增,他漸漸發覺得自己需要一些東西,需要走進人群。

就像“摩托車發動機不能晾久了,容易壞”——事實上機車他已經騎不動了,自從退休之後就一直被擱在家裡,擔心生生把車放壞了,現在每隔半個月他都要把它發動發動,推出去跑七八公里。

這幾年,郝建生越發在家裡坐不住,每天都要往外跑。他去參加同學聚會,小心維繫著那些脆弱又悠遠的情誼。通常大半天不知不覺就過去了,“不開心的事情也忘記了”。

這些隱秘的衝動在他看來,都有點晚年“剛睡醒的味道”。

學車的决定是“睡醒”後的又一次衝動。他在駕校的練習持續了7個月,從冬天走到夏天,老年學車專班的營員們陸續捧回駕駛證。一名75歲的老人剛拿到證,就開著一輛紅色小車上了路,入村莊、逛前海,幾天時間開了300多公里,那時候郝建生還在準備科目三;老楊在科目一順利通過之後就迫不及待買了車,駕駛證還沒拿到,他的老夥伴們已經跟著激動起來,“到時候拉著我們一起出去看世界啊”。

郝建生沒想那麼遠。二三十歲時,汽車“風光”、“神氣”、又承載著上升的機會,藏了青年郝建生的無限衝動和嚮往,但如今,“過了想要張揚的年紀”,不管開的是什麼車,也不管是不是擁有自己的車,他覺得都不重要了。他只想擁有一本駕照,在兒子不需要用車的週末,如果能有機會駕駛著那輛鋼鐵怪物上路跑一跑,那再好不過了。

7月7日,科目四考試結束,電腦荧幕上跳出“96分”,郝建生知道自己沒問題了,“我的付出終於得到回報了,我終於成為一個被承認的駕駛員了!”

這半年,和老朋友們見面時,他少不了要被問一句,“怎麼樣了,證拿到沒啊”。但那天從駕校拿回駕照,郝建生把它收進抽屜裏,誰也沒告訴。發現他有些日子沒往駕校跑了,老伴主動開了口,“駕照拿到了嗎?”郝建生點點頭。那個週末,他交代兒子,“今天你把車撂那了,我開一會,我有駕照了”。兒子於是也知道了。

他終於等到這一天,周日的夜晚,駕照已經默默在手裡攥了3天。晚上10點,路上幾乎見不到行人和來往車輛了,兒子在臥室裏看電腦,老伴面前的電視機播放著熟悉的節目,郝建生從包裏摸出車鑰匙下了樓。

那輛白色福斯就在路邊等著他。坐進駕駛室,座椅後調,踩脚刹,掛D檔……他的每個動作都很慢。有什麼關係呢,至少這一刻,這個駕駛室是屬於他的。

輕踩油門,車輛以30公里的速度爬上緩坡,轉彎、掉頭、變更車道……當汽車駛入一條廣闊的大道,他加速,夜風從窗戶灌了進來,郝建生平靜又滿足,十幾分鐘後,車輛停回出發的地方。他弓著背,身影消失在漆黑的樓道。

版權聲明:本文所有內容著作權歸屬極晝工作室,未經書面許可,不得轉載、摘編或以其他形式使用,另有聲明除外。

- END -

評論留言