本文來源:時代週報作者:黎廣

廣東人在北京,過得苦嗎?

人生是漫長而線性的,都市發展也是如此,所以這個答案或許是:至少苦過。

“北大蒸好的饅頭要是扔出去,能砸死兩個詩人。”曾任北京大學文學系主任的陳平原是潮州人,憶起初到北京,感慨當地茶食粗劣,“為什麼月餅這麼硬?”

同一個橋段,陳平原在廣州楠楓書院的講座上又聊了一次。“這個段子其實有兩層含義,一是暗示北大的詩人多,二是北大的饅頭確實很硬。”

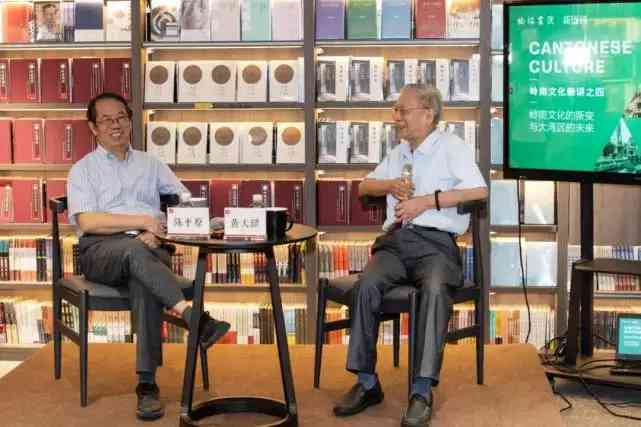

“嶺南文化新講之四:嶺南文化的新變與大灣區的未來”公益講座近日在廣州楠楓書院舉辦

巧的是,陳平原的老師黃天驥聊起早年旅居北京時,也有類似的感受。他發現,在北京的潮州餐館提供的生猛海鮮並不是活魚,進而對北京飲食大惑不解,從而懷念起廣東食物的千姿百態。

師徒二人在北京的經歷,讓他們反觀廣東,尤其是珠三角地區的飲食文化,從中總結出嶺南文化的特性——生猛、務實、包容。

生猛海鮮

9月16日,暨南大學潮州文化研究院成立,陳平原任首任院長。現年67歲的他,在20歲時就離開了家鄉潮州,但其言語中夾雜的潮汕口音絲毫未褪。

第二天,陳平原來到位於廣州水蔭路的楠楓書院,與他學生時代的老師黃天驥(前中山大學研究生院常務副院長)聊起嶺南文化的新變與大灣區的未來。

談起飲食文化,師徒二人尤為感慨。

作為嶺南文化極為重要的組成部分,飲食的背後是地理、氣候甚至是經濟、文化相互融合的作用,當中包括食材種類、保鮮技術,以及地方口味的形成。

從生活本質上來看,離開吃來談文化是有缺陷的。

陳平原的經歷,可以看做是廣東文化的表像。他回憶,初到北京,最不習慣的就是飲食。

“在北京,和家後結婚後,我自告奮勇說我會做菜。到市場買菜,我說要買一條活魚,魚販子說:‘你見過活魚啊?’我說廣州菜市場都是活魚呀,對方說沒有活魚。”陳平原只好放棄,說:“那好吧,要半條。”

“魚販子說,哪有這樣買魚的。”在他的記憶裏,廣州菜市場,買魚是可以隨意選部位的。

廣州菜市場賣的都是生猛海鮮圖源:視覺中國

類似的經歷多了,陳平原開始理解北京的飲食——遠離海邊,在保鮮技術不好的年代,這類生鮮是相對少的。

黃天驥也有相似的記憶。他說北京的潮州餐館“可怕得很”,館子裏的茶是煮著喝的。儘管牌子上寫著“生猛海鮮”,但提供的卻是死魚一條。

他唯有問店家,是否知道“生猛”二字的意思。

外國廚師都愛到海鮮市場買生猛海鮮圖源:視覺中國

生猛,這個詞彙誕生於廣東,早期流行於省港。生,指的是活的,猛是活潑的濃縮。“對方說不知道。當然,那已經是上世紀80年代的事了。”黃天驥說。

同樣是80年代,“北京大學饅頭能砸死兩個詩人”。陳平原說,這個段子除了體現北大詩人多和饅頭硬以外,還暗含了一個意思,就是人們對美食的鑒賞能力。這個能力是整個文化、政治和經濟體系共同營造出來,而且有很强的時代印記。

師徒二人對於美食的論述,是試圖通過廣東與北京在飲食方面的差异,展現嶺南文化為代表的廣東性格。

黃天驥說,這個性格特徵就是“包容”。例如廣州的及第粥,就是什麼都放進去,既是一種包容,也是文化的交融,“進一步概括,這就是嶺南文化”。

辣椒和茅臺

關於嶺南文化的包容性,陳平原想起自己的一名彝族學生。

那個學生告訴他,彝族有30萬人在珠三角打工,他們每年都在珠三角過火把節(彝族新年)。聽到這,陳平原心裡想的是,在廣東的這些外來人員,竟然還能在這保持自己的習慣,這說明嶺南文化的滲透或者干擾性很低。

換個角度看,大規模的人口遷入,又會反過來影響嶺南文化的存留?這也是很多學者在研究的課題。

在陳平原的印象裏,外來人口的遷入,多少對嶺南文化有影響。

還是以飲食為例。他在北京工作三十多年,每次回到廣東,發現菜的口味都在變化,甚至潮州菜也都在變,但這種變化對於本地人沒有感覺。

廣東年輕人愛吃麻辣火鍋圖源:視覺中國

陳平原舉了一個例子——以前潮州人不吃辣椒,現在的菜裏都有辣椒;以前潮州人不喝茅臺,現在也喝茅臺了。

“這和我以前的記憶不一樣。我離開家鄉幾十年,不能要求家鄉口味不變。家鄉也在與時俱進,只是保留一個古早的記憶,但這種記憶不可靠的。時代在發展,一切都在變,保留某種基因,然後對各種刺激的反應,也是在變。只不過大體是不變的。”所謂的大體,也就是陳平原所說的嶺南文化根基。

作為這一根基,粵語是最有代表性的一支。

全國都在使用普通話,部分地區仍有自己的方言。但陳平原發現,在各個方言區中,唯一能用方言開學術研討會的,只剩粵語了。

他曾在香港中文大學教書,有一年香港電視臺錄製潮汕商會新年致辭,在場有來自社會各界的潮汕人,說的要麼是英語粵語,要麼就是普通話,“我就自告奮勇說用潮汕話來講,講了5分鐘發現不行,因為特別枯燥。”那時候,陳平原意識到,上世紀80年代之後社會出現很多新詞,這些詞用潮汕話講很彆扭,“後來我也問老鄉,在潮汕地區開學術會議用什麼語言,他們說用普通話。”

陳平原解釋,這是因為學術詞彙需要文化滋養。之所以能用粵語來開會,是因為有廣泛的使用基礎和文化根基。具備了這兩個條件,才能跟上經濟全球化的反覆運算和新文化浪潮的興起。

以粵語作為切面,反觀外來人口對嶺南文化的影響,體現的是廣東也會被外來文化影響,同時也會與時俱進。

“廣東有國際視野的中國情懷,對新生文化會迅速雜糅,然後蛻變,再繼續發展。”陳平原說,這就是嶺南文化在過去數十年的歲月裏,在全國廣受歡迎的原因。“粵語電影、廣式茶點、新潮服裝,大多是從廣東發散到全國各地。”

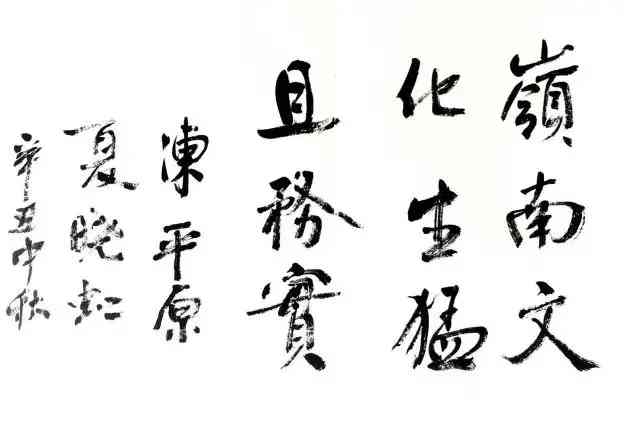

陳平原對嶺南文化的概括

對嶺南文化的概括,陳平原說,就是生猛且踏實,“關鍵就是這個‘且’。生猛的人大多不踏實,踏實的人通常都思前想後缺少闖勁。廣東人有這個特點,兩者之間的張力,使得大灣區能有廣闊未來。”

歎生活

北京茶點的粗放風格,給陳平原那一代人留下了深刻印象。以至於他老師後來每年都會給他寄月餅,儘管再三跟老師說不用再寄了,“可他說,我知道你們那沒什麼好吃的。”陳平原在楠楓書院解釋,這些年北京吃的已經很可口了,但他還是“補了一刀”,“必須承認的是,北京的月餅確實不好吃。”

北京老字型大小推出現烤月餅圖源:視覺中國

人生不全然由飲食構成。正如嶺南文化的多元和包容,塑造了廣東人的個性——對生活條件的堅忍,同時又很會做生意。

但在陳平原先生看來,廣東人做生意,終極目的也是為了享受生活。在粵語的脉络中,這叫“歎生活”。

“在大一統時代,嶺南地區從來不是政治中心。所以,廣東人養成了對日常生活的關注、對經濟運作的重視,和文化創作上的多元。”陳平原說,正是這種相容並包和務實的精神,得以讓嶺南文化在漫長的歷史中生存和反覆運算。

他用梁啟超的《世界史上廣東之比特》一文來佐證。在中國史裏,嶺南的廣東顯得不那麼重要。但在世界史裏,觸達交通要道的廣東至關重要,這大抵是因為廣東人養成了活潑進取冒險的性格。

這樣的性格培育出嶺南文化對其他文化的吸引力,在廣東隨處可見。即便在楠楓書院裏,也有這樣的印迹。

廣州楠楓書院

在書院一角,時代週報記者發現一張王小波離世前三個月寄給廣東花城出版社的一張明信片。

王小波的字迹潦草而灑脫,就像是與朋友的一場閒聊。他寫到:“《他們的世界》稿子,三聯還未退還,家裡還該有,只是還沒找到。我母又病,現焦頭爛額,有即寄上,書的事請上緊。王小波敬上。”

落款是1997年1月,也就是他離世前三個月。除了王小波的明信片以外,還有數十比特如雷貫耳的學者給在廣東出版單位郵寄的信函。

而陳平原和黃天驥在廣州的這場聊天,就在這些信函的十米開外。與其說他們是在這個環境下述說自己的往事與嶺南文化,倒不如說是在古往今來一眾學者見證下,給灣區的未來烙上文化的記號。

評論留言