一切開始於右胸部的疼痛,從酸疼變成劇痛只用了幾個小時,我開始無法躺下睡覺,一平躺就呼吸困難。

急診值班主任看了看我的臉,脫口猜出病名(他說那是“蝶形紅斑”)。住進風濕科八天后,我頂著39.5攝氏度的燒躺在床上,掙扎著豎起耳朵,聽著門外醫生和媽媽的竊竊私語:系統性紅斑狼瘡。

2016年:我被迷茫整個吞進了肚子裏

這是一場我還沒反應過來就結束了的秘密戰爭,一次技術含量極高的策反行動。我的免疫系統被一股神秘力量擾亂了心智,新舊抗體們整齊劃一地舉起刀槍棍棒,開始對養活它們的主人痛下殺手。它們的頭顱上塗著各色油彩,高唱著狂歡曲,順著奔騰的血液,歡快地沖進我的各處器官,並用嫺熟的戰鬥技巧把它們揍得血肉模糊——器官們嚇得屁滾尿流,邊退敗邊喊人生不值得。

“不能治癒,但是可以控制哦,只要每天吃點藥,你就可以跟正常人差不多了!”醫生的笑容真切地感染了我,出院時那個叫做“糖皮質激素”的東西,安安靜靜躺在我的袋子裏。

一個月後,我高高興興地出了門,碰上了隔壁鄰居叔叔,他收起以往的笑容,驚訝地看著我:“靚女,你怎麼胖了這麼多?”我愣住了,並飛速地回憶起自己多天吃不下飯的事實。“可能最近吃太多了吧。”我撓了撓頭,擠出一個笑容。

兩個月後,我開始無端變得大汗淋漓,哪怕只是待在戶外根本不動,整件短袖校服也能被汗水濕個透。我常感到頭頂似乎裝了個噴泉,泉眼時不時會噗地一聲,一股股地冒出汗水。

放學一回家我就奔到鏡子前,只見那張發面餅一樣的臉不光鋪滿了汗水,臉頰還掛上了兩片熟悉又驚心的蝴蝶形的紅斑。醫生的囑咐瞬間響徹腦海——疲勞會引起復發,而紅斑是復發的提示。

於是從那一刻起,我被迷茫整個吞進了肚子裏。

最後一袋環磷醯胺快滴完時,我忍不住問護士,每個月住院吊瓶的日子什麼時候能結束?“看情况,每個人都不同。”她給了最令我害怕的回答,臉上連笑都帶著歉意,想起有點讓人絕望。

跨年同學聚會,一切都好極了。飯後我跟友人一路走一路聊,走了六個多小時,完全忘了自己是個害怕疲勞的病人。

新年鐘聲敲響,最好的朋友坐在我身邊,看著手機上剛拍的合照,說,這麼一看你還挺像哆啦A夢的。

真是哆啦A夢就好了,口袋裏也許有神奇藥丸呢。

2017年:攻克水腫、感染,與嘔吐鬥爭

新年第一天,我的脚忽然變成櫥窗裏的白麵包——它鼓起來了!我的眼淚瞬間流了下來,迷惑大過悲傷。我稀裡糊塗地收拾東西,又稀裡糊塗地住進醫院。

重症監護室(ICU)這地方白天還好,晚上才是真的恐怖。整晚開著燈,儀器滴滴響個不停。淩晨不知幾點會響起來的會診電話,數次把我從睡夢中嚇彈起來。偶爾因為手指的刺痛猛然驚醒,只見護士姐姐淡定地瞄了我一眼,說別怕,只是測個血糖。

透析雖然不疼,但無聊得超乎想像,被迫八個小時躺在床上,身體裏的血液被放在巨大的長管子裏轉來轉去,大片令人壓抑的暗紅色在透明管子裏一覽無餘。

從ICU轉到普通病房,又透析了兩次,至今我仍記得嘔吐物從嗓子裏噴射狀出逃的場景,而我媽像是參加護理比賽,兩秒就能抱來新的枕頭和衣服。

春節前,我强烈要求這一階段治療結束後立刻回家,全然沒顧自己還腫得像犀牛脚似的下肢。

無知就是膽大,出院後,大腿內側的皮膚開始下墜,用手戳戳,裡頭好像盛了水。幾天後,不光長得像,腿的重量也變成了犀牛腿。哪怕老友來做客,我也只能勉强在床上接待,用被子藏好腿。與此同時我的身體內部也在發生變化,饑餓感離我越來越遠,很長時間裏我變得一天吃一個橘子還覺著撐。

大年初七一早,我就被抬去了醫院,又天真地以為,用透析機排完水就能回家了。直到新的報告單告訴我,有一種美麗而蠍毒的叫金黃色葡萄球菌的東西進入了我的身體,消耗掉了我血液裏大量的白蛋白,讓我像充氣球一樣水腫起來。

我的雙手腫得像饅頭,想起過去幾天對著老媽的好飯好菜難以下咽,歸根結底是因為病得嚴重。我又看了看頭頂白花花的吊瓶,胺基酸,我看著像豆腐腦。

不但身體沒好,陸續又有嶄新的問題開始衝擊我,比如大小便失禁、聞到食物止不住地幹嘔……來看護的親友被迫到病房外面吃飯,實在是苦了他們。

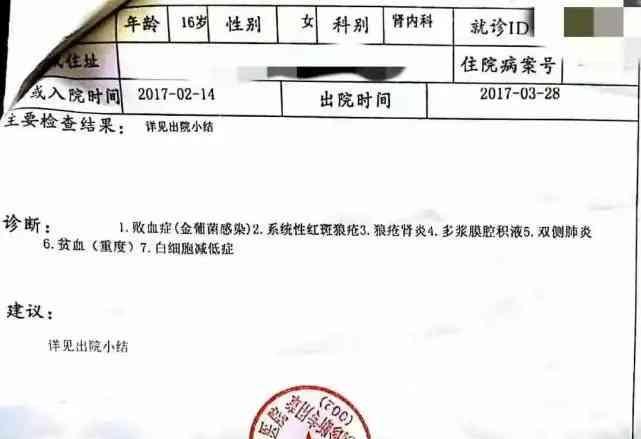

2017年初出院診斷書,已集齊七種診斷並召喚神龍|作者供圖

後來,我轉院了,事情一直在走上坡路。兩個多月裏,除了打蛋白仍然需要扎針,我換用了一些新的口服藥。醫生們的必勝信念强大到令人髮指,全然不擔心我一個月沒停歇的嘔吐,似乎早就知道,嘔吐沖不掉這些藥物。謝天謝地,後來他們終於把世界上最苦的糖皮質激素換掉了。而更令人雀躍的是,我再也沒有跟透析機打過交道。感染最先被攻克,與嘔吐的鬥爭仍在進行。

直到有天我夢見了學校的食堂,我站在視窗前往外端咖喱猪扒面,清晰地看到我的手上沒有針眼,而盤子裏咖喱醬的顏色那麼真實。夢醒後,是久違的、强烈的饑餓。早晨兩個雞腿下肚,我又睡著了,又香又甜。急忙趕來的老媽聽到我能正常吃飯了,在醫院走廊裏高興地哭了起來。

十七歲生日前夕,我終於坐上輪椅回了家,傻笑,像凱旋戰士。三個月,我從130斤的水袋子變成88斤的竹條,胃怒氣衝衝地吐出那些水,然後咆哮著跟我要吃的。

寫到這我忽然想起最初確診的時候,醫生說只要吃點藥,就可以跟正常人差不多了。我全然相信了每一個字,可是她從未說過,這點藥會昂貴得令人牙疼,會讓我整夜失眠,會讓雙腿長滿紫紅色條紋,會讓我整天沉浸在四肢無力中。

老媽一天到學校辦休學手續,操場上遠遠幾個踢球學生的身影吸引了她。他們一邊跑來跑去,一邊發出歡快的笑聲。她說,到那一刻我才明白,我的孩子與校園徹底告別了。

因為我再也不能那樣奔跑了,尤其是在陽光底下。

於是我被困在迷茫怪的肚子裏,烦乱又呆滯地度過了這一年。我可能不太會常想起十七歲了,必須將它留在過去,必須得學會向前看。畢竟後面還有更多美好的年紀,我已經能看見它們站在每一個路口,虔誠地等待著給我加冕。

2018年:我要長大,不必瀟灑

一段艱難、勞累、需要每個月坐飛機的時光,拖家帶口踏著親友的人情,在那間面診五分鐘排隊五小時的醫院看上一天的病。

然而最崩潰的,其實是醫生判斷我的病情好轉,暫時把免疫抑制劑停掉了。一開始我還挺開心,畢竟那藥太貴了,不用吃絕對是皆大歡喜。但免疫抑制劑近三個月的缺席讓我的免疫系統又開始為非作歹,我迎來了第三次復發,謝天謝地這次敗血症沒有來搗亂,折磨只限於腳丫子上,還算可控。最後,貴得牙疼的免疫抑制劑又塞了回來。

上一年我大部分時間在想,要活下去;然而這一年,更汹湧的迷茫伴隨著成人的危機感一起呼嘯而來。在聽過一眾長篇大論的“恭喜成年”和“祝賀成人”後,我在十八歲生日夜裡想:這不是我想像中的長大,更糟糕的是,也許我永遠也無法長大了。我覺得我完蛋了,不是我要死了那種完蛋,而是我作為一個活人心卻死了的完蛋。我在迷茫怪的肚子裏翻來滾去。

被無限圍觀的限量臉蛋,攝於2018初春|作者供圖

這一年高考,廣州連續兩天瓢潑大雨,據說這届的考生們經歷了有史以來天氣最惡劣的高考。那段時間,我在醫院待著,也忍不住想自己會怎麼渡河去考場,是坐著老爸的車硬蹚過去,還是騎自行車繞秘密小道?但想著想著就會突然回過神來,一秒內想起所有事,我生病了,我沒有去上學,也沒有去考試。

我有沒有在長大?我為自己的跨年瘋狂徒步真心後悔,忍著鑽心的痛放開校園生活的手,悟得了用殘敗軀殼也能治癒身邊人的真理。

“懂得自省和放手就是長大。”老媽說。原來我的原始公式又錯了,長大≠完美。

攝於2020年初夏,在吃棒棒糖(沒抽烟)|作者供圖

這一年的復發過程很短暫,過去的朋友沒有聯系,人生目標也沒有想好。十八歲的我看到的世界,更多還是迷茫怪的胃壁,黑洞洞軟乎乎的,打不碎也沒有光。

希望每個看到這裡的、或正重病纏身或活蹦亂跳的朋友,都或多或少能得到一些鼓勵。每個人的孤單只存在於以自己為中心的那個圓,出了這個圓,孤單就會失效。而在這個圓形之外,有很多跟你一樣堅強的生命,他們也在提著燈,艱難地尋找光源。只要你也勇敢地邁開步子,就會發現你們手上的燈不光能照亮自己,還能照亮對方。你們既是獨立轉動的星球,也是彼此眼裡的星光。

非常感謝你,耐心地看完了一個身體有恙又普通至極的人寫的亂七八糟的故事。讓我抱抱你。

個人經歷分享不構成診療建議,不能取代醫生對特定患者的個體化判斷,如有就診需要請前往正規醫院。

另一個TA也有類似的經歷,請點擊這裡瞭解TA的故事和醫生點評。

作者:扣肉罐頭

編輯:路暢

評論留言