作者|向治霖

4月的北京,最後一波春寒將走未走,夜晚時仍是寒風蕭瑟。湯伶有一點發抖,她跺了跺脚,一對眉頭緊皺,臉上表情也是可見的冰涼。

“起碼有6年,我沒睡過一場好覺了”,湯伶說著,摘下厚厚的眼鏡,露出她深深的眼圈。

作為北京土著,她的成長安定且優渥。現在的她50歲,在職場上過了小半生,很早學會了投資房產。如今的她,本應該松一口氣了。

然而,現在的她如在冰窖。

“再過不久,我和我9歲的小女兒,還有83歲老母親,住在哪裡都不知道,就要流落街頭了”,湯伶說,她在北京的4套房產,包括繼承得來的一套回遷房,現在都正在被拍賣,其中的一套,前不久已經拍賣掉了。

人到中年,平靜的生活被突然推翻。如果要追究源頭,那大概是在2011年,又或者,是在2008年……

怎麼說呢?它源自一場“騙局一樣”的婚姻。

01

孩子

王東是她的第二任丈夫。談到“丈夫”這個詞,湯伶面露難色,像是自嘲一般,無奈地說:“就算他是所謂的前夫吧。”

她的人生在婚姻這件事上,似乎極不對付。

1996年,湯伶的第一場婚姻,是身邊所有人眼中的良配。兩人是組織同事,男方畢業於清華。他們的感情基礎深,男方的事業很順利,談吐落落大方,但只過了兩年,關係說變就變。

1997年,湯伶母親因多發性腦梗引起的抑鬱症發作,表現出很多臆想症狀。她執意照顧母親,接到了小家庭生活,但對母親的一心一意,多多少少影響了生活。

漸漸的,丈夫不回家了。

結婚不過2年,兩人開始分居,婚姻名存實亡。

破鏡本難圓,但這個過程拖拖拉拉,用了8年,兩人才接受這個事實。在那8年時間裏,湯伶等她的丈夫回頭,希望他重回家庭,2005年,兩人協定離婚。

湯伶說,經過這一場失敗的婚姻拉鋸,她對愛情、對家庭,沒有了信任。

她曾一度以為,自己不會再婚。“我可以自己照顧自己,我也不需要通過婚姻找一個長期飯票,事實就是這樣”。

轉折發生在2009年,湯伶的父親去世,人生况味一時雜陳。在四五天的採訪中,無論何時談到父親,湯伶都會紅了眼眶,過不久,淚水就滾下來。

“老人家沒閉眼,他是不放心我”,湯伶止不住嗚咽。

父親一直介懷她的婚姻不順、沒有兒女,“沒有家庭和小孩,就好像是,和身邊同齡人格格不入,沒有正常人所屬的那種幸福感”,湯伶說,她不想讓父親失望。

從那時起,她想要一個孩子,“像中邪一樣地想”。

王東,此時成為她人生的拐點。

她的第二次婚姻,在最初就像一場“交易”。

湯伶想要孩子,但那需要一本證書。領到了結婚證後,2011年5到7月,湯伶和王東去往北醫三院,做試管嬰兒、後誕下一女嬰。備孕的從前到後,王東只出現過一次,那次需要他提供精子。

王東想從婚姻中獲得的,是一張北京戶口。

根據北京落戶政策,與北京戶口人士締結婚姻後,滿15年的配偶可落戶北京。王東對湯伶說,他希望早點落戶北京,於是他提出,將結婚日期提前幾年。

“結婚日期也能提前?”湯伶懵了。

王東告訴她,這在山東是可以操作的。“他當時說,自己一哥們兒在山東鄆城,是當地民政局的領導。他讓哥們幫忙,就能將日期提前”,湯伶說,她不懂操作過程,一切安排好後,2011年4月在鄆城民政局,她就按照安排的照做。

終於,證下來了。湯伶想不到,這張證將會套住她本人和她所有的一切。

02

補丁

結婚證上,是湯伶10年前的照片。那時的她顯胖、帶眼鏡,一頭烏黑短髮,乾淨俐落。王東那年39歲,亦是顯胖,若有笑容。

看上去普普通通的結婚證,其實是基於一個謊言:

兩人是在2011年第一次“辦證”,但證件上顯示,“登記日期:2008年1月29日”。又在備註一欄,填寫的資訊顯示:“結婚證遺失(損毀),補發此證。補發日期:2011年4月12日”。

結婚登記的日期,被提前了。

湯伶解釋說,兩人從未在2008年登記結婚過,這只是個虛假的理由。2011年,她與王東去鄆城的民政局,做的卻不是“辦理結婚登記”,而是“補領結婚證”。

按照王東的安排,在辦“補領手續”時,湯伶在情况說明一欄寫道:“本人與對方於2008年4月12日在聊城市婚姻登記處登記結婚。本人與對方至今仍維持該狀況,現因婚姻登記證遺失,申請補領。”

於是,在結婚證上,兩人的結婚登記時間是在2008年。

事實上,兩人從來沒有“登記結婚”。虛構的登記機關是在聊城市民政局,2017年8月7日,聊城市民政局專門作出一份答覆,其中明確寫道:“我局經過査詢,未查到湯伶在我局辦理過婚姻登記。”

沒有登記結婚,卻領到一張結婚證。這,滿足了王東“儘快落戶北京”的需求。

“陷阱”也由此而來。

過程並不複雜,2012年年底,王東找到湯伶,提出自己的公司資金周轉困難,想要借錢。湯伶將自己名下一處房產抵押,在典當行拿到250萬元,全借給了王東。

這不是王東第一次借錢。

早在2006年,湯伶就借給王東100萬元,那時,他們認識一年左右。兩人是經過共同的朋友相識。湯伶瞭解到,王東是個山東的生意人,公司在北京也有辦事處,“最初的印象,覺得人還算可靠”。

陸續地,兩人的感情升溫,“說是喜歡也好,曖昧也罷,兩人就這麼處著”,湯伶說。

在此期間,湯伶累計借給王東252萬。這筆借款在2007年11月還了回來,雖然只有不足本金的235萬。

自從有了孩子,湯伶辭掉工作,王東在2012年年底再次借錢時,她已經沒有積蓄,“我當時想,別說我們有一個孩子,有這種血緣關係了。哪怕是普通朋友,能幫上忙的,都應該幫一下”,湯伶這麼說。

她沒想到,這會是一個無底洞。

此後一段時間,王東遲遲還不上款。一天,典當行打來電話,說湯伶抵押在那的房本,被一個人要求帶走。湯伶開始瞭解到,王東還存在其它大額債務。然而此時,2013年到2015年兩年時間,她幾乎見不到王東,也聯系不到他。

2015年的一天,王東突然出現,說是來看看女兒。湯伶想的卻是另一件事,她說:“終於見到他了,我就想,把我倆的事情處理清楚,劃個界限。”

湯伶先是提出,由於當年結婚證是“虛構”獲得,能不能撤銷婚姻關係?王東一口拒絕了,他的解釋是,那個哥們已經不在民政部門上班。

無奈之下,湯伶只想從速。2015年5月22日,她與王東在北京西城區辦理了離婚手續。但湯伶很快就明白了,這於事無補。

03

時間

離婚過後沒多久,湯伶開始處理個人債務。“當初離婚很急,我們就約定了,抵押在典當行的那部分債務由我來還”,湯伶說。

她也只有一個辦法,賣房。

湯伶名下的4套房中,她賣出了其中大的一套。交易在仲介平臺進行,很快,一買家付了首款270萬元,湯伶趕緊償還了典當行借款和銀行貸款,但在過戶前,發現這套房被查封了。

不只這套,其它3套房的狀態也是“查封中”。

離婚後的第4天,2015年5月26日,官司就追上門來。王東的債權人之一王登波,向法院起訴,要求王東、湯伶等人償還債務,從之後的判决中看,涉及債務計本息共約300萬元。

一審判決中顯示,王東向王登波借款300萬元

湯伶曾嘗試申請執行異議。她被查封的4套房產中,尤其是繼承得來的一套回遷房在北京二環內,單這套價值就在700萬以上,4套房產的市場價值,在當時共約2500萬元(2015年)。財產保全申請中,應保全的是同等金額存款或同等金額的財物。

但是,這項抗告的申請很快沒了意義。緊接著,2015年6月12日,又一債權人——李建國起訴王東、湯伶等人,要求償付債務。從一審判決結果看,僅本金就有1498.26萬元。

一審判決判定王東、湯伶於判决生效後七日內償還原告李建國借款本金14982600元

湯伶說,她是到了這時,才知道王東挖下的“無底洞”有多麼深。

儘管名下4套房產被查封,但湯伶回憶當時,自己卻有一股盲目自信,“我以為的是,婚姻關係存在明顯瑕疵,况且我全部的資產——那4套房產,都購買於2008年以前,是個人名下的婚前財產,我想理應是不被追償的”,湯伶說。

現實卻是鐵一般無情。

2016年,兩宗債權糾紛案的一審判決出具:王登波的債權,由王東、湯伶和李建國等人承擔;李建國的債權,由王東、湯伶等人承擔。

毫不意外,王東名下幾無可執行的資產,“所以到最後,這些債務實際都是由我承擔”,湯伶說。

就以結果論,王東用個人名義借貸的、主要用於他山東的公司經營的債務,被法院判定為王東與湯伶一起承擔的“夫妻共債”。

為什麼它是“夫妻共債”?

法院依據的是《關於使用若幹問題的解釋(二)》第二十四條規定(以下稱“二十四條”):

“債權人就婚姻關係存續期間夫妻一方以個人名義所負債務主張權利的,應當按夫妻共同債務處理。但夫妻一方能够證明債權人與債務人明確約定為個人債務的,或者能够證明屬於婚姻法第十九條第三款規定的情形除外。”

其中,婚姻法第十九條第三款規定的情形是:“夫妻對婚姻關係存續期間所得的財產約定歸各自所有的,夫或妻一方對外所負的債務,第三人知道該約定的,以夫或妻一方所有的財產清償。”

湯伶表示,她和王東並沒有約定“財產歸各自所有”,那麼對她而言,要證明王東所欠債務是個人債務,舉證義務在她。否則,她註定挑起這擔“夫妻共債”。

邏輯的吊詭之處是,她對王東的公司經營從無瞭解,根本無從舉證。

“二十四條”的規定,是以保護債權人利益為導向的,目的在於規避債務人通過配偶轉移財產、逃避債務。事實上,它並不是新話題。

爭議由來已久,由“二十四條”導致的、夫妻一方被欠債現象,在司法實踐中屢見不鮮。

針對亂象,有關部門早就進行了“糾偏”:2017年9月,最高院發佈了“二十四條”的補充說明,相當於打上“補丁”。尤其重要的是,其中規定:超出日常生活所需的大額舉債,則由債權人和舉債人證明該款項用於夫妻共同生活。

一言以蔽之,舉證責任由“被欠債”的夫或妻,轉移到了債權人身上。

到2021年,民法典開始施行,“被欠債”亂象被徹底根治。民法典規定,夫妻共債的認定,需有“共債共簽”原則。即,債務關係發生時,夫妻共同簽字、或一方在事後追認的,才可被認定為夫妻共債。

如果,這場糾紛在2021年後發生,由於湯伶從未簽字或事後追認,所以,她根本不會被追究償付責任。

04

死路

湯伶身後,是一個被欠債的夫或妻“舊有群體”。時間似乎和他們作對。

但她仍看到一線希望。

湯伶案的特殊之處在於,按她的話說,“我和王東的婚姻有明顯瑕疵”。

案件二審時,湯伶補充了辯護事實和理由。她主張,她和王東的婚姻關係應該撤銷,因為,結婚證上顯示的婚姻登記時間2008年1月29日,並無事實依據。

她還提出了“退一步”的主張:即便認定存在婚姻關係,也應該從2011年4月12日起,而非一審判決中的2008年1月29日起。

兩者的區別巨大。

根據一審、二審等判決書,李建國主張的債務關係,均從2008年2月份起。這就表明,當初將婚姻登記時間推向的時間點,剛剛好地,囊括了王東與李建國、王登波等人發生借貸行為的時間。

湯伶不得不懷疑,這個“剛剛好”的寓意。

它太像一個設好的陷阱。

關於這段婚姻,王東接受南風窗記者採訪時說:“他認可湯伶的主張,2008年的登記日期是虛假的。”但他表示,他也沒有存心“陷害”,時間的巧合沒有相關性。同時,“我也沒想到,公司的債務,怎麼會牽扯到她的婚前財產。”

二審過程中,湯伶為支持自己的主張,要求對婚姻關係進行確認。如前文所述,聊城市民政局作出答覆,“我局經過査詢,未査詢到湯伶在我局辦理過結婚登記”。

看起來,形勢對湯伶有利。

湯伶還對辦理了“補領手續”的鄆城縣民政局提起訴訟。根據裁定書,審理法院確認了兩件事:第一,2011年4月12日,王東和湯伶辦理的是“補領結婚證”;第二,實際情況是,兩人從未在聊城市民政局辦理結婚登記。

但這“一線希望”,至此開始變得渺茫,又是“時間”,再次和湯伶作對。

根據裁定書,法院認為,湯伶對鄆城縣民政局提起訴訟時,已經過了6年,超過了5年的法定起訴期限。囙此,湯伶的主張被駁回。

一審過後,無論在聊城市中院的二審,還是經山東高院的發回三审,皆維持原判。

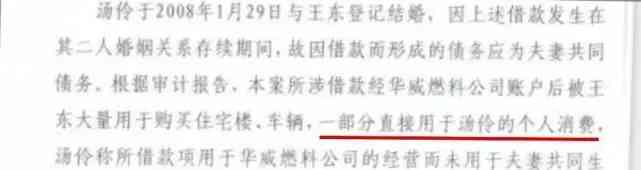

要注意的是,二審過程中,債權人李建國提出新的事實和理由:

李建國出示了一份稽核報告,據他主張,王東的公司財務,有部分用於了湯伶購置房產、或其它家庭支出。所以,應當認定這起債務糾紛為“夫妻共債”。

根據二審判決書,李建國提出,2007年,王東指使公司會計給湯伶打款235萬,用於購置房產——但是,這筆款雖然通過公司結算,卻是王東償付給湯伶的借貸本金。更何况,這筆款項發生在2007年,“即便是按照2008年時間算,也不在婚姻存續期間”,湯伶說,那時根本還沒有家庭,何來家庭的共同支出?

不過,據判決書顯示,李建國還在這份稽核中證明,王東公司多次給湯伶報帳電話費、物業費、水電費等等。

二審判決書顯示,法院認為,根據李建國提供的稽核報告,涉案借款“一部分直接用於湯伶的個人消費”,囙此,法院認為這部分債務為“夫妻共債”。

關於結婚登記日期的問題,二審判決書顯示,法院認為“結婚登記是否應予撤銷,屬於相關行政部門的職權範圍,不屬於本案民事訴訟的審理範圍,囙此,法院對湯伶的該主張不予處理。”

無法推翻2011年“補領”的結婚證,也就無從擺脫自2008年起的“夫妻共債”,湯伶就此走到了“悖論”的閉環。

就案中的突出問題,南風窗記者採訪了北京通商律師事務所合夥人陳浮,他曾經手大量“夫妻共債”類案件、代理過小馬奔騰“遺孀負債2億”等案。

陳浮認為,就民法中的基本原則論,真實性不應忽視。在湯伶案中,2008年至2011年間,婚姻關係是否存在仍需定奪,不可能因為一張證書“篡改”過往。同樣地,不能因為法定的對行政行為的訴訟時效限制,就放弃了追究真實性。

話雖如此,湯伶現在的生活,很難再見起色。

從一審、二審到三审,湯伶被判定承擔債務,現在,到了執行階段。曾經的4套房產,現在剩下3套,依然是朝不保夕。湯伶說,一整套司法程式都走完了,想要繼續申訴,留給她的只有信訪通路。

她現在仍堅持,至少要保住祖宅拆遷得來的那套回遷房。“我母親從小就生活在那一區,如果被攆出去,她一定會死。我還有9歲的小女兒,她那麼無辜,今後怎麼辦?”

湯伶說,她沒得選,只能走下去。

評論留言