東晉上流社會酗酒:調戲酒食,喝出人命的都有,真是糟透了!

東晉上流社會的酗酒風氣:有人每日必醉,有人甚至被老友灌死

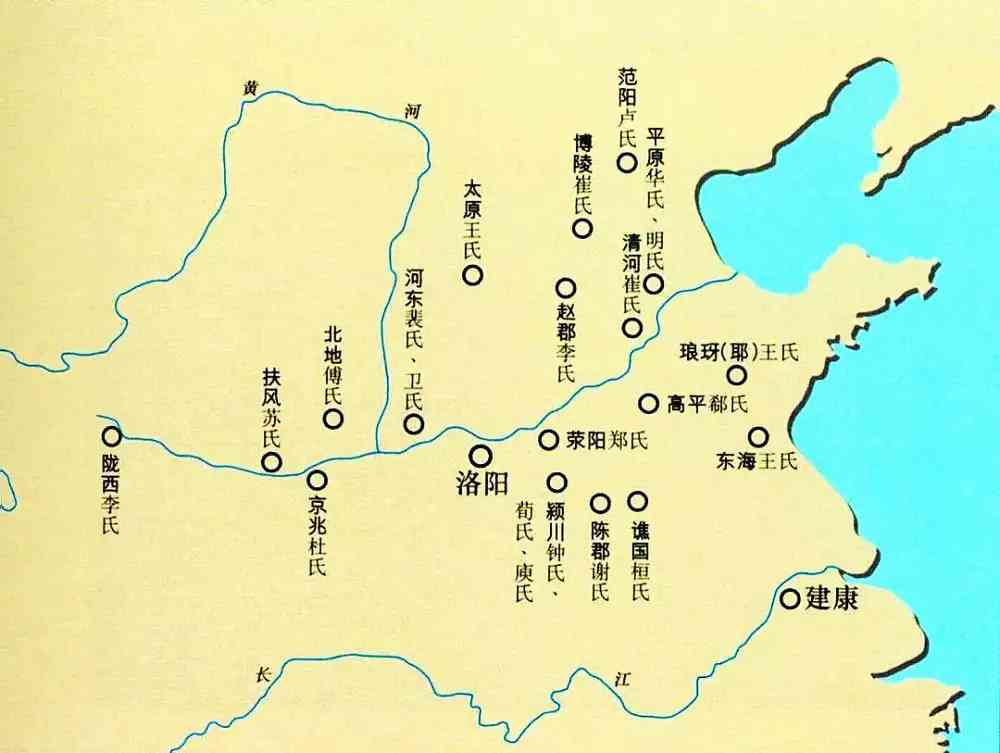

在中國歷史上,當漢族政權受到异族的侵擾時,往往會激發起異乎尋常的民族熱情,湧現出一幕幕保家衛國的壯舉,但東晉似乎是個例外。西晋滅亡後,南遷的士族精英人物重建起在晋偏安的統治,他們非但沒有深切地反思西晋縱欲之風的危害,相反,依然因循舊習,迅速沉浸在享樂之中,當時上流社會中盛行的酗酒之風就是這一現象的反映。

據《晋書·元帝紀》記載,東晉開國之君司馬睿嗜酒,“初鎮江東,頗以酒廢事”。一般的臣僚少有不飲酒的,他們“每有會同,務在調戲酒食”,著名的名士謝鯤、阮放、畢卓,羊曼、桓彝,阮孚、堯逸常“散發裸程,閉室酣飲”,“不魯晝夜”,時人謂為“八達”。其中畢卓是一比特酗酒專家,曾任吏都郎,“常飲酒廢職”,甚至趁夜盜酒,為人捆綁。他曾向人描繪他的人生理想說:“得酒滿數百斛船,四時甘味置於兩頭,右手持酒杯,左手持蟹鼇,拍浮酒船中,便足了一生矣!”南方士族的代表人物張翰也直言不諱地宣佈:“使我有身後名,不如即時一杯酒!”在他們的生活中,酒是一刻也不能少的。他們飲酒不分場合,不分時間。東晉之初最有名的酒徒應該是“以雅望獲海內盛名”的周覬。他嗜酒成癖,任職“傾以酒失,為僕射,略無醒日,時人號為‘三日僕射’。”

在北方時,他“能飲酒一石”,南渡後,找不到酒量與他相當的人同飲,十分苦惱,後巧遇一老酒友逃亡江南,甚為高興,“乃出酒二石共飲,各大醉,及覬醒,使視客,已腐助而死,”如此的酗酒,不僅自己每日必醉,而且還喝出了人命,硬是把千辛萬苦逃來的老友灌死了,這典型地反映了東晉初期上流社會瘋狂的飲酒之風。他們不敢正視國破家亡這一血淋淋的現實,只有在酒精的麻醉下,心靈才能有片刻的安寧,正如顧榮所說的“惟酒可以忘憂”。

隨著東晉在江南統治的穩定,上流社會的酗酒之風愈加盛行,當然,時過境遷,新一代名士的飲酒管道顯得雅化了,無論是飲酒者談心得,還是欣賞者談觀感,都帶有一種雅趣。因為他們不再有如前輩那樣的恐怖經歷和憂慮,故他們飲酒完全是為了尋求一種莫名的享受。宰相何充“能飲酒”,當時一流的清淡家劉惔十分敬佩,常說:“見次道(充字)飲,令人欲傾家釀。”在這裡,飲者與欣賞者互相配合,共同獲得一種精神的愉悅。當然也不乏狂飲之徒,如孝武布與其弟司馬道子“為長夜之飲,蓬首昏目,政事多闕”;甚至還有喝出人命的,如名士王枕酒癮特大,自稱數日不醒為“上頓”,才算過癮,他常“一飲或至三日不醒,遂以至死”,可謂死得其所。孝武帝的岳父王蘊也“素嗜酒,末年尤甚”,任會稽內史時,竟“略少醒日”。

這些名士不僅酗酒成癖,而且還把飲酒上升到理論的高度,賦以神奇的玄學哲理。王枕有言:“三日不飲酒,覺形神不復相親”;王薈則說:“酒正自引人著勝地”;孟嘉回答桓溫“酒有何好,而卿嗜之”的提問時,答曰:“公未得酒中趣耳!”所謂“引人著勝地”、所謂“酒中趣”,恐怕就是在酒精的刺激下,人的生理與心理發生變化,從而產生的渾然不覺、物我兩忘的幻象,仿佛人返歸了自然,步入奇妙的仙境。這種感覺是無可言狀的,而感知水准的高下,往往能决定他在名士圈中的地位。善飲和會講酒話在當時不僅是個愛好問題,還是所謂“名士”的一個基本條件,不可或缺。王恭就說:“名士不必居奇才,但使常得無事,痛飲酒,熟讀《離騷》,便可稱名士。”正因為這一價值標準的影響,在當時昏酣終日並非不光彩,相反卻聲名遠揚。“蓬發飲酒,不以王務嬰心”的酒鬼阮孚曾戲弄“勤於吏事”的卞壺,說:“卿恒無閑泰,常如含瓦石,不亦勞乎?”在他看來,人活著不會喝酒,真是太沒勁兒了。正因為大家都酗酒,而卞壺這少數幾個人不合群,從而犯了忌諱。由此可見,當時縱酒之風彌漫到了何種程度!

為什麼東晉統治集團在國破家亡、民族危機深重的時刻,不思進取,如此酗酒成風呢?這一惡習又造成了怎樣的社會影響呢?正確地理解這些問題,才是我們的主旨所在。

首先,從思想文化的角度來看,這是東漢末年以來社會風尚演變的必然產物。眾所周知,兩漢時期儒家的倫理道德被統治者欽定為社會的行為規範,禁欲主義的教條嚴重制約著人們的思想與行動。但隨著這一道德觀念對於人的感情束縛到了極端的程度,壓制了人性正常表達,便必然導致悖於常理的行為。

東漢末年,隨著大一統專制皇權的逐步瓦解,大一統思想專制也隨之鬆動,各種异端思想層出不窮。那些從禁錮中解放出來的士人,開始著力尋找自我的人生座標與價值,自由而真誠地表達內心的感情。他們驚訝地發現,人生原來如此短暫,並且充滿著危險與憂傷。為了表達他們對禮法教條的厭煩,為了讓短暫的人生充滿刺激與快樂,名士社會開始有意識地縱酒,從孔融自謂“座上客常滿,尊中酒不空,吾無憂矣!”到“竹林七賢”“常集於竹林之下,肆意酣暢”,都是這一文化現象的反映。不過,必須指出的一點是,漢末名士與“竹林七賢”的縱酒,是有內容的,帶有濃郁的反禮教束縛的思想底蘊與反現實黑暗統治的政治內涵,從而有一種不得已而為之的深沉的苦悶。降至西晋,社會環境發生了很大的變化,上層社會普遍耽於縱欲享樂之中,他們極力模仿漢魏名士的做派,大量地飲酒,以博放誕通達之名。此風在東晉依然盛行,甚至成為名士的標誌。漢魏名士的縱酒之風演化至東晉,在形式上有過之無不及,但在精神上卻不可同日而語了。

其次,當時的社會政治與經濟制度給酗酒之風的盛行提供了現實的基礎。東晉時期,門閥制度發展到了無以復加的程度,高門子弟憑依其門第就可以飛黃騰達,而無須學識的準備、治績的考核和軍功的積累,所謂“貴素仕資,皆由門慶,平流進取,坐至公”。這種優越的政治條件,使他們不再有事業功名的衝動,不再有奮發進取的願望,也不再有浴血捐軀的壯志,從而全心全意地追求日常生活的享樂。在經濟上,他們多擁有龐大的莊園,佔有大量的奴婢與隱附人口,加上為官所得的高俸與貪污的鉅資,又給享樂之風的盛行準備了物質基礎。於是東晉上流社會始終沉湎於享樂之中,不可自拔,而酗酒則是一種表現形式而已。

正因為如此,這一風氣也製造了嚴重的社會危害。其一,它加劇了統治階級的腐敗程度。他們中的許多人身居要職,而終日昏醉,“略無醒日”者有之,“三日僕射”者有之,其行政效率可想而知。他們許多人為滿足這一嗜好,不惜大肆貪污、索取賄賂,吏治十分腐敗。而過度的飲酒,使他們中間的不少人身體素質下降、甚至早死,從而無心於建功立業。其二,酗酒之風的盛行造成了社會物質財富的巨大浪費,從而無法擴大再生產,嚴重阻礙了社會進步。飲酒所費糧食之總量雖無法統計,但有一條資料可以提供一點資訊。時人孔群一年所得租米“七百石林米,不足了糖粟事”。一人如此,一個社會所耗之巨簡直不可想像。

而且,這一風氣也嚴重地感染了下層社會,民間也以豪飲為高、造成世風的頹廢,影響了人民正常的生產與生活。當然,如果從釀酒史和藝術史的角度看,士族人物為了相互競爭,都十分重視釀酒科技的提高與改進,從用水、著料、配方等都有講究,這在中國酒文化史上有一定的意義。另外,在東晉酒與士族人物的其它愛好,如書法、圍棋、詩歌創作、繪畫等有著密切的關係,在藝術史上也是可深入研究的。但這並不足以改變人們對這一風氣基本的認識與評估,因為它在本質反映了東晉上流社會偏安一隅、消極頹廢、耽於享樂的特點,並且造成了嚴重的社會影響,這是無可改變的歷史事實。

評論留言