懷念高准先生

文/張文豔

收拾書房,看到了高准先生己巳之秋(1989年)為我撰書的《仁愛賦》,仔細讀來,不禁感慨萬千。

高准先生自稱孤雲高准,祖籍直隸靜海(天津市大港區),1925年8月6日生。工小楷,尤擅微書,壯年目佳時,每逢過年,皆購紀念郵票多枚,各於其背書題自撰之賀詩,而後致贈親友。父親高毓彤是清光緒二十九年(1903)癸卯科進士,入翰林院。高准先生已仙逝多年,在學校時,無論師生,皆稱呼高准先生為“高先生”或“高老”。

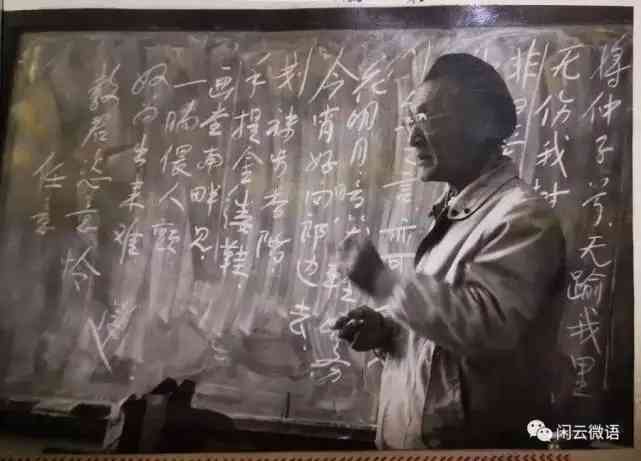

我1988年9月入校時,高准先生已經退休,但他常於星期六或星期天去學校講授詩詞歌賦,我便有幸成為高先生的學生。雖然時隔卅餘年,而高准先生授課時的場景卻仿佛眼前。大課堂座無虛席,高先生講授《詩經》裏有關勞動和愛情的內容,是那樣地率真而坦蕩;先生講授唐詩宋詞的那種淒美與婉約,仿佛自己已是詩詞中人。高先生講授《詩經·將仲子》和李煜的《菩薩蠻·花明月黯籠輕霧》時,寫了滿滿的板書,正好有同學拍攝下來,我也得了一張,留著永久的紀念。

我所在的學校在天津市河東區,高先生的家在南開區,他每次都是乘坐公交車到學校,中間要倒車才能到達。高先生不來上課的時候,也邀請我們去他家裡。那時,高先生住在天津市王頂堤林苑北裡6號樓2門405室,雅靜簡潔。我和高我一級的隋紹新同學多次去過高先生家,高先生給我們講他的人生經歷,講詩詞裏的人物命運。他喜歡花草,記得他家裡的窗臺上有幾株小小的盆花,我說等假期回家帶牡丹花送他。他不要大棵的花,他對微弱的生命是那麼憐憫和敬畏。他說:“小花草能啟迪人生,一粒種子從土壤裏萌出,那是生命神聖的誕生。”我記得先生的話,給他帶去幾粒牡丹花的種子。有一天,高先生告訴我牡丹的種子發了芽,那天真的神態猶如一個快樂的孩子。

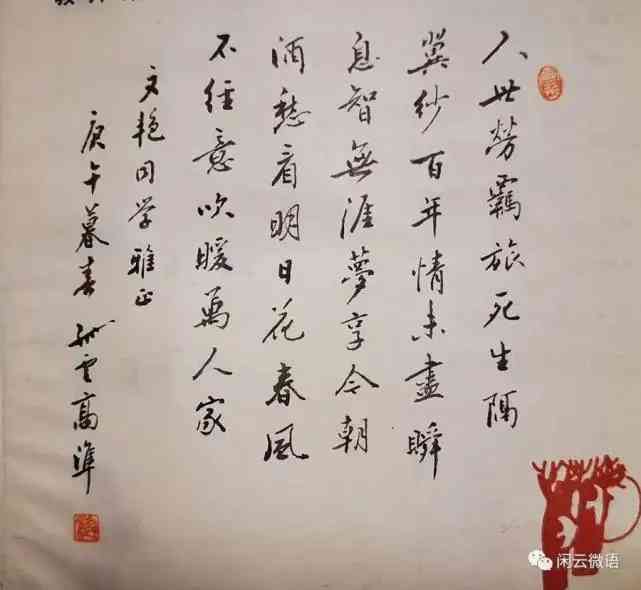

記得高先生問我:“什麼人可以稱為伯樂?”我笑而無言。高先生自己作答:“承認自己跑不過千里馬。”這是高先生的謙虛。“人世勞駕旅,死生隔翼紗。百年情未盡,瞬息智無涯。夢享今朝酒,愁看明日花。春風不經意,吹暖萬人家。”這是高先生贈我的五言律詩,詩裏詩外,充滿了人生的哲理與智慧,透徹與曠達。“愛仁者人恒愛,殘人者終自傷也。”這是高先生在《仁愛賦》的結言,也是歷經滄桑後的人生箴言。記得高先生曾偶然講起過他的家事。高先生與夫人感情甚篤,夫人去世後,高先生曾慟賦挽詩多章,內有“傷心一步我來遲”之句,即用紅樓夢中寶玉悼黛玉之語也。

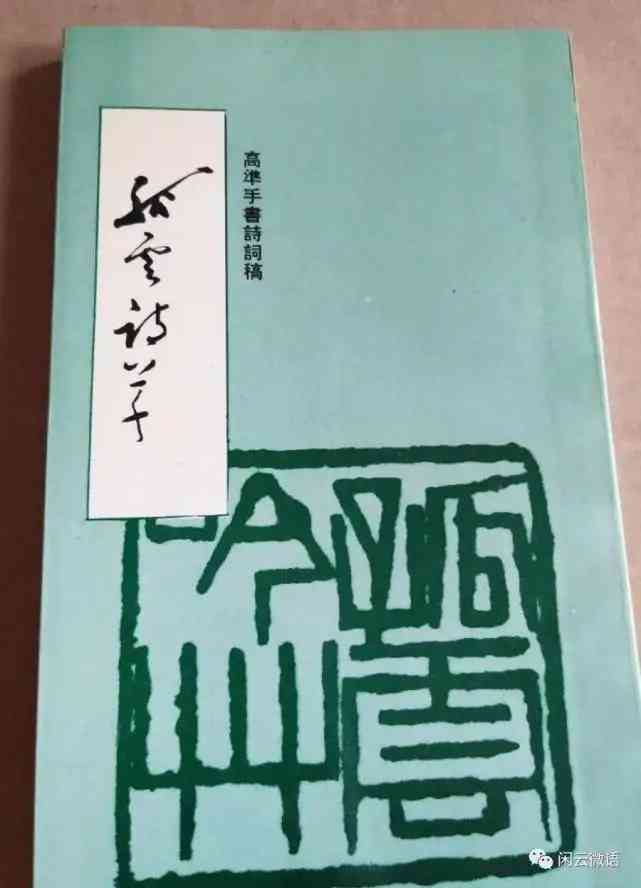

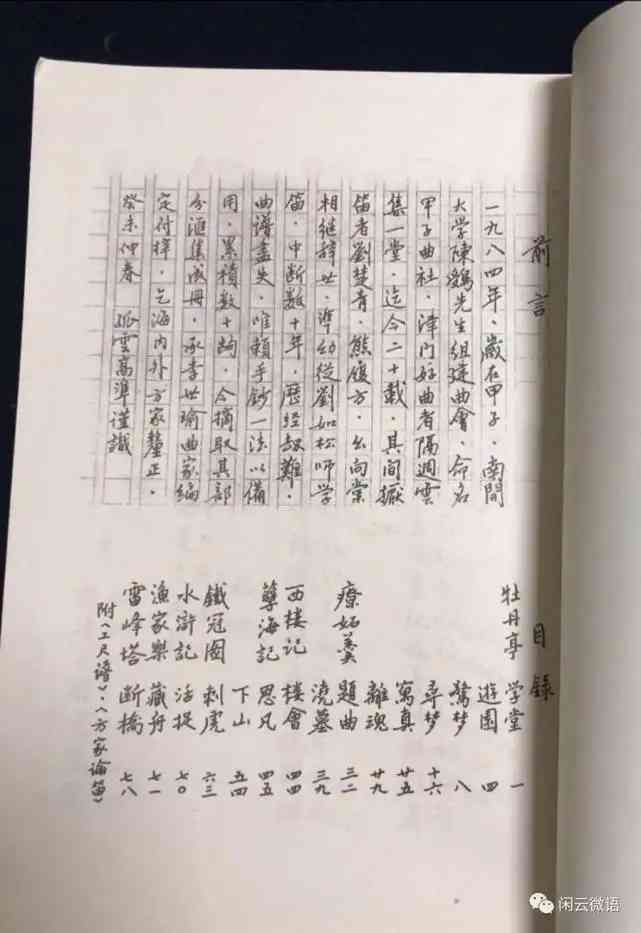

我的語文老師繆志明先生於1985年為高先生編輯印刷了500本手書詩詞稿《孤雲詩草》。2020年3月18日夜,我按照書名《孤雲詩草》蒐索,在舊書網上找到了一本,以126元拍下。繆志明先生在本書《序》中言:“……夫子不願以此勞人,遜辭再三,唯以吾等堅請難拗,始允冒暑簡錄。其間,夫子眼疾忽發,視力大礙,而所書小楷,自顛至末,竟一筆未苟,亦奇矣。”今方知繆先生於序作中稱高先生為“夫子”,依如李白稱呼孟浩然。繆先生說:“現存於寒宅的《孤雲詩集》之原稿,殆屬高先生手迹中較珍貴之一種。”他還說:“高先生生前,曾將其父親高毓彤先生(晚清末科進士)未刊詩集作了整理,並複印若干,臨去世時,特贈我一部。”

繆先生在“微信”中說他忽想起高先生一逸事:“反右運動時,高先生在天津市民盟工作,民盟報紙曾出一期專輯,四版都是批高先生之文字。我曾於舊書市淘到一張,想送給高先生作紀念,又怕勾先生心思。後委婉一問,不料他還清楚記得,竟十分渴望能再看看那一期,問我能否設法覓求到。我當即取出,送給了高先生,高先生喜出望外,大笑好長時間。那情形,宛在眼前也!不知這張報紙現在還是否存世。”

繆志明先生與高准先生可謂忘年知己,高先生臥病期間,子女不在身邊,繆先生常去陪伴。他說高先生晚境淒涼,後事是老家的親戚給操持的。言至此,我不禁淚流滿面,畢業離開天津後,結婚成家,一邊工作,一邊帶孩子,那時通訊也不太方便,與師友疏於聯絡,只能夢回天津。近幾年大家通過“微信”互通資訊,多了交流,多年未聯絡的師生慢慢地聚集到“微信群”裏。2019年5月中旬,我因事去天津,班主任張憲德老師邀請繆志明、申世輝、任瑛、劉燕霞老師,張弘、張久征、趙亞江、劉毅、佟朝同學相聚暢飲,共話師生情誼,我們還說起高准先生。現就職於天津美院的申世輝教授為我作山水畫相贈,還和佟朝、張弘陪我到天津的街市裏去尋找30年前的記憶;繆先生將親手選出的一百零八粒獨籽紅瑪瑙穿成串送我,大家歡聚一堂,幸福滿滿。我們大家說起許多往事,一起逛街,買各種小吃,吃著糖葫蘆走在街巷裏。畢業前,天津市裏一幫不在同系的同學還在正宗的狗不理包子店為我送行,轉眼已過三十年。

我在一篇網文中看到高先生的一比特昆曲故友在《突然想起天津南開甲子曲社》文章裏有這樣的文字:“最後一次見孤雲高凖是在醫院,我和老郭去看他,高凖孤零零躺在病床上,身邊只有一個護工,經歷完翻天覆地時代變遷,二十年代的大家少爺風流才子,看透世事,只圓睜雙眼。最後的最後,他請我們出去,他要清洗身體,禮貌而有尊嚴地走完這人生的最後一程···而今,風物依舊在,斯人去已遠。”

高先生參與恢復並擴建“天津昆曲研究會”。天津昆曲研究會源出1982年恢復成立的天津古樂會昆曲組,嗣因業務發展,曲友增多,乃於1985年9月22日擴建為天津昆曲研究會。兩個機构同時並存了一個階段,至1988年7月,古樂會昆曲組停止活動,曲友集中於研究會。1984年(甲子)冬,天津的老曲家劉楚青到南開大學訪問陳綬教授,商量八裡台地區的曲敘事宜。在陳綬主持下,邀集了李雲鳳、渠天凰、高准、王惕、熊履方、杜萍鵑、周文素、孫白純、曹天受等住在八裡台南開大學附近的曲友,組成了一個小型的以陳綬家為據點的甲子曲社,曾為南開大學師生舉辦了四次昆曲講座和兩次觀賞演出。

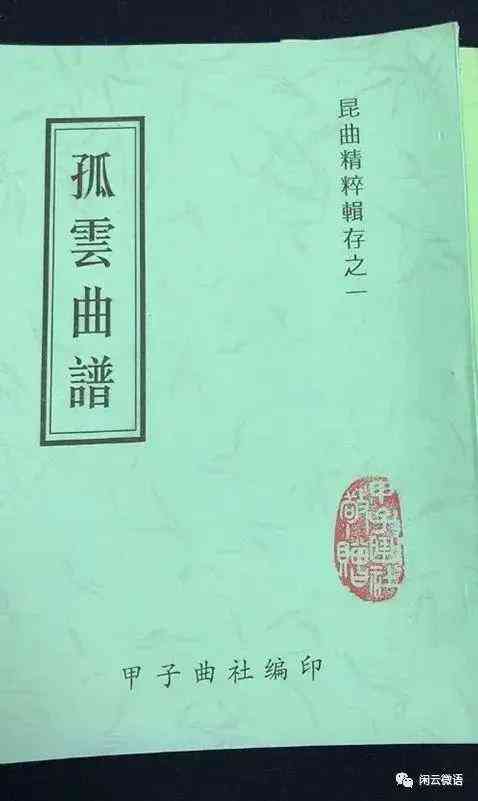

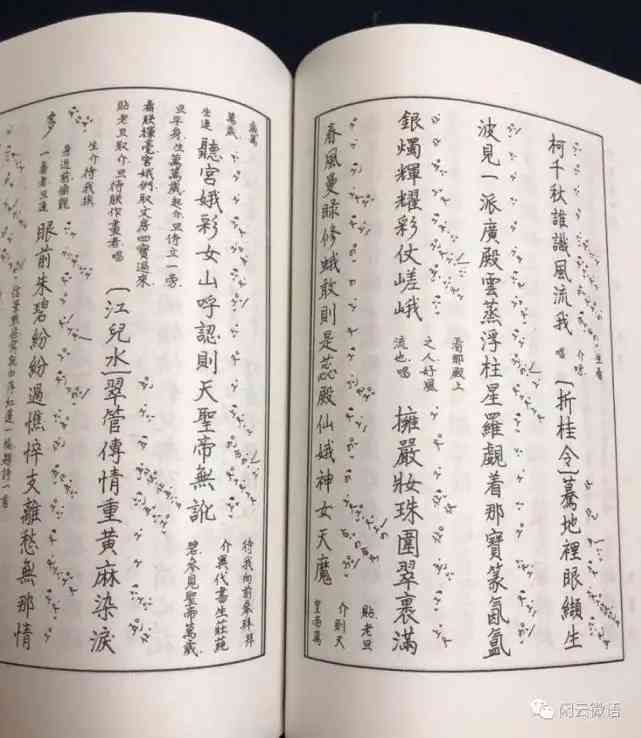

甲子曲社作為天津昆曲研究會的地區性小組,會員就近每兩周舉行一次曲敘,甚為方便。2019年7月31日《今晚報》刊登杜圭的文章《記南開大學甲子曲社》裏有這樣一段文字:“甲子曲社成員之一高准先生曾在那首《滿庭芳·甲子曲社紀事》中寫道:“徑護繁薇,階分疏竹,翠霞掩映三清。仙台何處,花底暗飛聲。斗室茶香幾淨,紗窗外籟寂雲停。紅牙緩,笙調笛弄,一曲鳳凰鳴。芳馨,縈主客。搜蘭雅趣,松鶴高齡。羨稗畦獨步,玉茗多情。終古陽春白雪,不須憾釜重鐘輕。循佳境,餘音嫋娜,迤邐醉平生。”高准先生還專門為甲子曲社手書《孤雲曲譜》,為能找到《孤雲曲譜》,我遍搜書網,功夫不負有心人,在一家舊書網上真就找到了一本,要價1000元,另加10元郵費,我毫不猶豫的下了單,生怕被別人搶了去。繆志明先生說,他想在高准先生誕辰一百周年之際,組織大家寫些回憶文章,出一本紀念文集。我不假思索回答:“好啊!”

高准先生在《孤雲曲譜》前言中寫道:“一九八四年,歲在甲子,南開大學陳綬先生組建曲會,命名甲子曲社,津門好曲者隔周雲集一堂,迄今二十載,其間振笛者劉楚青、熊履方、么向棠、相繼辭世,准幼從劉如松師學笛,中斷數十年,歷經劫難,曲譜盡失,唯賴手抄一法以備用。累積數十齡,今摘取其部分彙集成册,承李世瑜曲家編定付梓,乞海內外方家厘正。癸未仲春孤雲高准謹識。”繆先生說:“高先生擅奏笛,昆曲活動,主要為他人演唱伴奏。每年除夕交子,窗外鞭炮大作,他都不堪其噪,卻又無躲無藏,便取笛以自奏,將其心沉酣於昆曲優美韻律之中,遂即若鞭炮無聞也。”

能够看到這些有關高准先生的文字內容,真是萬幸了。我在天津時,高准先生曾用蠅頭小楷為我書寫了漢樂府詩《日出東南隅行》扇面,我一直珍藏,今呈眼前,是那麼彌足珍貴。高先生德高望重,平易近人,在為我所書文字的落款處全是“文豔同學正之”或“文豔同學雅正”。先生說:“古之有為者,曾以天下為己任,無論華夏夷狄、少長尊卑,並一視而同仁,以為四海之內皆兄弟,不亦冝呼?”這又是怎樣的胸襟啊!

人世間,有多少歡樂?多少遺憾?又有多少情愫繾綣?理不清的繁雜,說不盡的恩怨,卻似那昆曲裏湯顯祖《牡丹亭還魂記·尋夢》中言:“這般花花草草由人戀,生生死死隨人願,便酸酸楚楚無人怨”。睹物思人,三十年滿腹情感,咏不出恰當的詩篇。恰耳畔是孤雲高准先生那文人大家智慧之妙音,眼前是孤雲高准先生那慈悲祥和之容顏。

斯人已去,風範永存。庚子春分,謹書此言,以錶對孤雲高准先生由衷之懷念!

2020年3月20日

作者簡介:

張文豔,山東省作家協會會員、菏澤開發區作家協會主席;中國民俗學會會員,菏澤市民俗學會副會長兼秘書長。

編輯:馬學民

壹點號青未了菏澤創作基地

評論留言