上海的路牌,幾乎包括了全國所有省區跟主要城市,但確實沒找到“安徽路”的身影,有人說是跟李鴻章段祺瑞有關,也有人說曾經的上海其實存在過安徽路,真相到底是什麼呢?

先來說說李鴻章跟段祺瑞的事,李鴻章作為晚清重臣,他代表清廷簽下了大量不平等條約,而且李鴻章的淮軍不僅長期駐紮於上海,還鎮壓各地起義,當時很多老百姓對李鴻章,那叫一個討厭,考慮到李鴻章是安徽人,所以上海人民拒絕用“安徽路”來給自家道路命名。

段祺瑞也差不多,在北洋軍閥割據時期,皖系軍閥佔據上海,且各種執政手段十分卑劣,不得人心,所以上海老百姓對安徽人段祺瑞及皖系軍閥同樣深惡痛絕,囙此同樣不設立“安徽路”。

其實這都是沒有任何事實依據的說法,雖然李鴻章跟段祺瑞是安徽人不假,但上海卻有合肥路,還有、安慶路、蕪湖路、鳳陽路等,這些可都是安徽省內都市,埋藏在歷史中的真相到底是什麼?

上海關於道路命名的歷史

1840年,英國憑藉堅船利炮,轟開了清廷的國門,並且簽訂了《南京條約》,其中就包括將上海規劃為通商口岸的內容。

之後,英國又通過一系列手段,跟清廷簽訂了《虎門條約》,條約中規定英國可以在通商口岸租賃、建設房屋等內容,甚至可以永久居住,也就是我們所熟知的“租界”。

雖然租界名義上是“租”,其實就是西方列强在我國的橋頭堡,為了更好的打造租界,列强雇傭大量廉價勞動力,開始不斷修路,畢竟要致富先修路。

租界剛成立時,由於缺乏相關市政機构,所以道路的命名也顯得十分隨意,很多都以旁邊的建築命名,例如旁邊有個教堂,這條路就叫“教堂街/路”。

而且上海也不只有英租界,還有法租界,美租界等,本來他們在各自租界內的道路命名沒什麼衝突,大家各憑喜好,但在1863年後,公共租界的誕生,讓各方在道路命名這個問題上激起了衝突。

為了方便管理,英國人就提出了《上海街道命名備忘錄》,主要內容是將上海租界內的各條道路進行規範化更改,而命名規則是南北縱向的道路,用中國省份來命名,東西橫向的道路,用中省份下的都市來命名。

西方列强之所以同意這個命名管道,除了更容易記錄使用以外,還透露出一股想要侵佔全中國的野心

清朝滅亡後進入民國時期,按照一般邏輯來講,西方列强在我國的諸多特權也理應隨之消散,但民國時期軍閥混戰,各大派系都想得到西方列强的支持,所以諸多不平等條約繼續“生效”。

在南京國民政府接管上海後,對於之前的道路名稱也沒有大改,但同樣考慮到己方主權問題,再加上特殊年代背景,所以當時很多道路,都以“中”、“華”、“民”、“國”、“上”、“海”、“市”、“政”和“府”字來組詞命名,例如中華路、國賓路、永興路、國濟路等等。

後來日本佔領上海後,同樣採用英國的那套道路命名管道。

新中國成立後,上海發展更為迅速,新開闢的道路不斷增加,但在道路命名上,我國仍然保留了以前的管道,並且把上海分為若干區域,每一片的路名又跟方位相同的行政省內地名相匹配。

例如長風公園位於上海正西,這裡的地名則大多採用四川省地名,像丹巴路、金沙江路、大渡河路等這些都是。

為什麼建國後,上海仍要保留以前的命名管道?

新中國成立後,外部勢力被徹底趕走,照理說,用省會及各都市來命名道路這種帶有殖民歷史色彩的內容應當被抹除,但如今我們卻依舊能在上海看到諸多以前列强命名的道路。

用省市命名道路這種方法,在上海覈心區域已經使用了很多年,而且從清朝末年到新中國建立之前,我國戰亂不斷,全國各地都有很多老百姓逃難至上海,為了紀念家鄉,他們通常會選擇以老家命名的道路附近區域居住下來,久而久之,就會形成老鄉之間的聚居現象。

這是一種上海獨特的人文傳統,也是上海這座城市四海包容的一種象徵,更能體現出上海的氣象萬千。

而且上海作為我國經濟發展最好的都市,在保留著以前省市命名道路的情况下,也能加强上海與省市之間的聯系,加强彼此之間的聯系,打造出一種舉國同興的新時代理念。

當然,新中國成立後,上海將帶有濃郁殖民色彩的道路名稱已經更換掉了,如今所能見到的,都是有選擇性的保留,而且現在更改道路名稱,還會涉及到方方面面,例如電子地圖、導航資訊、營業執照資訊變動等等。

在改革開放,上海經濟騰飛後,新造的很多馬路,其實也沒有沿用之前的管道,而是在結合區域、地理特色、人文後綜合起的名稱,例如紅楓路、黑松路、藍桉路、白樺路等等。

上海市道路命名幾乎所有省級行政區都有命名,為啥唯獨沒有安徽路?

在1876年的《中英烟臺條約》中,安徽蕪湖被設定為通商口岸,而英美公共租界的成立年份為1862年,也就是說,西方列强肯定是知道並且熟悉安徽的,一般邏輯,他們在命名道路時,基本都會設立“安徽路”。

其實上海確實有安徽路,但在1943年~1945年期間,上海對道路及路名進行的大規模調整,而安徽路就受到了影響。

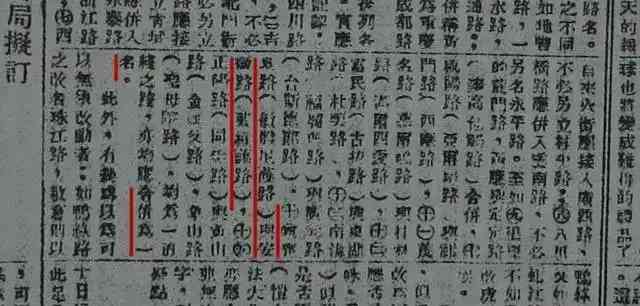

1943年10月16日,在《申報》第四版的《對新路名的小意見》的文章中就提出過將敏體尼蔭路與安徽路合併為一建議。

1945年,安徽路受到大馬路拓長的影響,部分被肇周路替代,部分被西藏南路替代,也就是在此,安徽路便“消失”了,也就是說,以前的安徽路,就是如今西藏南路與肇周路的交匯之處。

所以簡而言之,安徽路由於道路改造,被合併到了其他道路,而不是上海故意不設立安徽路,二者存在天差地別。

——END——

評論留言