作者:林梅村

來源:“西域研究”微信公眾號

原文刊載於《西域研究》2013年第2期

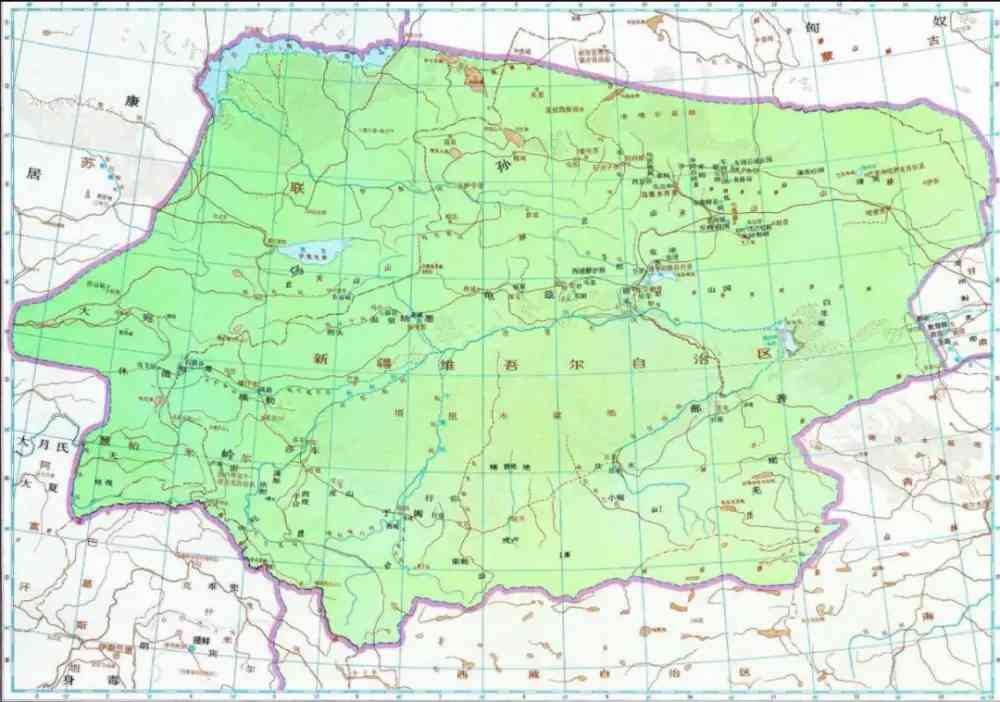

西漢時期西域都護府地圖(圖源:譚其驤《中國曆史地圖集》)

20世紀90年代以來,新疆考古新發現極大推動了西域三十六國考古的深入。第一,1993~1996年吐魯番交河故城溝北和溝西漢代墓地的發現;第二,2003年吐魯番鄯善縣洋海墓地的發現;第三,2002年以來,伊黎河流域一系列古代墓地的發現;第四,2006年哈密巴里坤東黑溝古墓和遺址的發現。第一和第二個發現被認定為車師人古墓;第三個被認為是塞人和烏孫古墓;第四個發現則歸類為“西漢前期的匈奴文化遺存”。大月氏人語言、宗教和考古研究也取得重要進展:第一,西元2世紀末,數以千計的貴霜大月氏人從犍陀羅(今巴基斯坦北部和阿富汗南部)湧入塔里木盆地和絲綢之路沿線城鎮,最後抵達洛陽的大月氏僑民有數百人之多。佛教傳入中國就與他們直接相關。第二,希臘人將大月氏稱作“吐火羅人”。從考古發現看,吐火羅人起源於裡海、黑海北岸顏那亞文化,西元前2300年遷入阿爾泰山南麓形成“克爾木齊文化”。我們發現,吐火羅語“神”字的代名詞為古印歐語的“雙馬神”,而新疆康家石門子和內蒙古陰山岩畫刻有吐火羅人雙馬神的藝術形象。第三,漢代祁連山指新疆天山東麓,先秦稱“昆侖山”,唐代稱“析羅漫山”,皆為吐火羅語“天山”一詞的各種音譯。析羅漫山是大月氏人的宗教、文化和政治中心,而大月氏王庭就在所謂“天山”脚下的巴里坤草原。

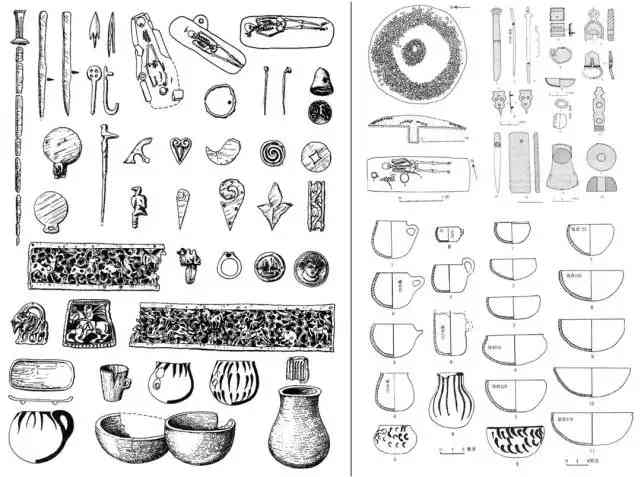

據我們研究,新疆考古新發現至少包含四種不同類型的考古文化。第一,洋海墓地為代表的蘇貝希文化,就是學界一直尋找的大月氏考古文化;第二,吐魯番交河溝西墓地存在兩種不同文化的古墓,時代前後銜接;第一種古墓與交河故城溝北墓地相同,屬於蘇貝希文化;第二種古墓與羅布泊西岸平臺墓地漢代墓葬相同,隨葬連弧紋陶器(圖2,4)。正如陳曉露博士指出的,這種隨葬連弧紋陶器的古墓屬於姑師文化。第三,巴里坤東黑溝遺址至少存在兩種考古文化,時代前後銜接;早期為大月氏文化,晚期則為匈奴文化或受匈奴文化强烈影響的小月氏文化。我們認為,吐魯番交河故城溝北墓地、洋海墓地、巴里坤東黑溝早期遺存的文化內涵一脈相承,皆屬於蘇貝希文化。該文化創造者並非時下認為的車師人,而是大月氏人以及大月氏西遷後留在故鄉的小月氏遺民。這些新考古關係到大月氏人的原始故鄉、西域三十六國形成等關鍵性問題,必須正本清源,予以辨明。

一、西元前2~1世紀中亞民族大遷徙

先秦時代至漢初,大月氏人一直稱雄天山南北,乃至蒙古高原。文獻記載:“當是之時,東胡强而月氏盛,匈奴單于曰頭曼。頭曼不勝秦,北徙。”匈奴稱號“頭曼”源於吐火羅語tumane(萬戶長)。此外,匈奴還有“沮渠”等官號,源於吐火羅語cambura(頭領),這些官號皆為大月氏王所封,可見大月氏曾經是中亞草原和西域諸國的霸主。頭曼單于之子冒頓早年被送到大月氏王庭當質子,後來盜取月氏善馬逃回蒙古高原。

西元前2世紀初,匈奴在蒙古草原崛起。在冒頓單于的打擊下,大月氏人從敦煌與天山之間草原地帶西遷伊黎河、楚河流域,從而引發了中亞民族一系列大遷徙。這場大遷徙導致西域諸國的重新分佈。關於這場多米諾骨牌式民族大遷徙,《漢書·西域傳》記載:

大月氏本行國也,隨畜移徙,與匈奴同俗。控弦十餘萬,故强輕匈奴。本居敦煌、祁連間,至冒頓單于攻破月氏,而老上單于(西元前174年~前160年在位——引者)殺月氏,以其頭為飲器,月氏乃遠去,過大宛(今烏茲別克費爾幹納盆地——引者),西擊大夏而臣之,都媯水(今中亞錫爾河——引者)北為王庭。其餘小眾不能去者,保南山羌,號小月氏。

今甘肅祁連山和新疆阿爾金山一帶的山脈,漢代統稱“南山”。大月氏西遷時一些部落不肯離開原始故鄉,歸降了匈奴,史稱“小月氏”。一部分月氏遺民亡命南山,與羌人逐漸融合,史稱“南山羌”。漢武帝之所以在河西走廊至羅布泊一線築長城,旨在隔絕匈奴與南山羌的聯系。所謂“大月氏本行國”,意思說大月氏本來是遊牧人,那麼他們的原始故鄉應在漢代南山(今甘肅祁連山)和敦煌以北的草原地帶。前元四年(前176),匈奴冒頓單于給漢文帝寫了一封書信。《史記·匈奴列傳》轉述這封信說:

其明年(前元四年),單于遺漢書曰:“天所立匈奴大單於敬問皇帝無恙。前時皇帝言和親事,稱書意,合歡。漢邊吏侵侮右賢王,右賢王不請,聽後義盧侯難氏等計,與漢吏相距,絕二主之約,離兄弟之親。皇帝讓書再至,發使以書報,不來,漢使不至,漢以其故不和,鄰國不附。今以小吏之敗約故,罰右賢王,使之西求月氏擊之。以天之福,吏卒良,馬强力,以夷滅月氏,盡斬殺降下之。定樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國,皆以為匈奴。諸引弓之民,並為一家。

我們認為,匈奴右賢王在西域新開拓的疆土就是大月氏故地,北至阿爾泰山的呼揭,南達羅布泊東北的樓蘭,西至天山中部的烏孫。大月氏在西遷途中,首先洗劫了烏孫部落,然後攻佔伊黎河、楚河流域的塞人(希臘人稱“斯基泰人”)的遊牧之地。烏孫則向東遷徙,投靠蒙古高原的匈奴。漢武帝元光五年(前130),烏孫王昆莫獵驕靡為父報仇,在匈奴軍臣單于的幫助下,擊敗大月氏人,將其從伊黎河流域驅趕到中亞阿姆河流域。此後,烏孫王在伊黎河的塞人故地建立了新的家園。

據法國學者韓百詩(Louis Hambis)考證,烏孫就是希臘史料所載中亞遊牧民族——伊塞頓人(Issedones),西與伊黎河流域的斯基泰人為鄰。有學者持不同意見,認為烏孫的原始故鄉在哈密盆地。問題是,哈密位於大月氏王庭——析羅漫山(今巴里坤山)之南,既不與伊黎河塞人為鄰,亦不在大月氏西遷途中。况且,哈密盆地的焉不拉克文化與學界公認的伊犁烏孫土墩墓無任何文化聯系,那麼烏孫的原始故鄉又在何處呢?

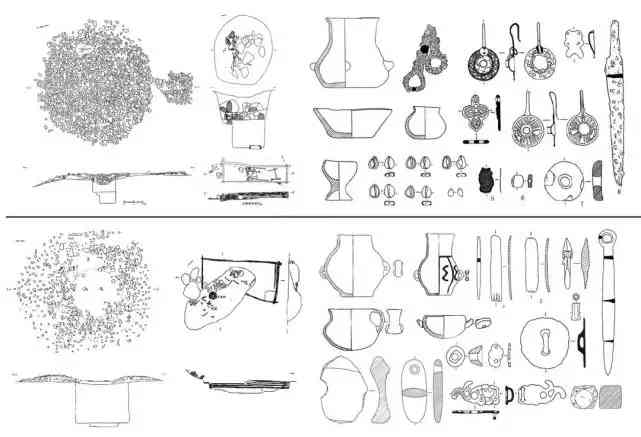

1995年,烏蘇縣巴音溝牧場發現一批烏孫早期土墩墓。該墓地位於瑪納斯河上游小安集海河南岸,東西寬400米,南北長1000米,古墓呈南北向鏈狀排列。新疆文物考古研究所對其中兩座土墩墓進行發掘,土墩下皆有兩個豎穴土坑墓室,隨葬單把陶杯、單耳帶流彩陶罐、雙耳陶壺、礪石、銅簪等(圖1,上)。這兩座墓的形制和隨葬品皆與伊犁烏孫土墩墓非常相似,但是二者年代不同,存在一定差异。巴音溝土墩墓出土的帶流彩陶罐與察吾乎溝文化彩陶罐相似,碳14年代數據在距今2570~2210之間。

1998年,新疆文物考古研究所在石河子南山墓地又發現烏孫土墩墓。該墓地位於瑪納斯河東岸,其中一座土墩墓出土了三件單耳彩陶杯(圖1,下)。新疆彩陶只見於青銅時代至漢初遺址和墓葬,西漢中期(漢武帝時期)以後基本不見彩陶,那麼這些隨葬彩陶的土墩墓想必建於在漢武帝元光四年烏孫西遷伊黎河流域以前。

圖1天山中部瑪納斯河上游烏孫早期土墩墓及隨葬品線描圖

早期烏孫土墩墓的發現相當重要,一方面,證明烏孫起源於瑪納斯河烏蘇與石河子市之間草原地帶,另一方面,說明大月氏的原始故鄉在瑪納斯河以東地區。從地理環境看,敦煌以北,瑪納斯河以東最好的牧場在天山東麓巴里坤草原。正如馬雍指出的,“早在西漢時期,這一帶即為匈奴控制西域的主要軍事根據地。東漢時期,這裡為北匈奴呼衍王常駐之所。”匈奴入主西域後,“諸引弓之民,並為一家。”換言之,那些不肯離開故鄉的小月氏人歸降了匈奴。漢武帝元狩二年(前121),霍去病追擊匈奴至析羅漫山,爾後攻打巴里坤草原的匈奴和小月氏。《漢書·霍去病傳》記載:

而去病出北地,遂深入,合騎侯失道,不相得。去病至祁連山,捕首虜甚多。上曰:“票騎將軍涉鈞耆,濟居延,遂臻小月氏,攻祁連山,揚武乎鱳得,得單于單桓、酋塗王及相國、都尉以眾降下者二千五百人。可謂能舍服知成而止矣。捷首虜三萬二百,獲五王,王母、單於閼氏、王子五十九人,相國、將軍、當戶、都尉六十三人,師大率减什三,益封去病五千四百戶。賜校尉從至小月氏者爵左庶長。鷹擊司馬破奴再從票騎將軍斬速濮王,捕稽且王右千騎將,得王、王母各一人,王子以下四十一人,捕虜三千三百三十人,前行捕虜千四百人,封破奴為從票侯。校尉高不識從票騎將軍捕呼於耆王王子以下十一人,捕虜千七百六十八人,封不識為宜冠侯。校尉僕多有功,封為輝渠侯。

居延澤,在內蒙古額濟那旗的東居延海;小月氏,指大月氏西遷後留在故鄉的殘部。從稱號看,漢軍俘獲的“單于單桓”指駐守天山的匈奴地方官,但是霍去病俘虜或斬首的“酋塗王”、“速濮王”、“稽且王”、“呼於耆王”皆非匈奴官吏,而是遊牧於巴里坤與居延之間的小月氏部落酋長。霍去病在巴里坤草原俘獲的小月氏人後來遷往張掖,史稱“義從胡”。霍去病搗毀匈奴在西域統治中心——析羅漫山後,當地仍有眾多小月氏人不肯離去,他們在巴里坤草原的活動直迄漢武帝元封三年(前108)。《後漢書·西域傳·蒲類》記載:

蒲類本大國也,前西域屬匈奴,而其王得罪單于,單于怒,徙蒲類人六千餘口,內之匈奴右部阿惡地,因號曰阿惡國。南去車師後部(今新疆吉木薩爾——引者),馬行九十餘日,人口貧羸,逃亡山谷間,故留為國雲。

這位蒲類王即大月氏西遷後留在當地的小月氏酋長。儘管元狩二年小月氏遺民遭到霍去病殘酷打擊,但是巴里坤草原仍殘存六千餘口。車師後部在柏格達峰北麓的吉木薩爾,由此馬行90餘日的山谷當在阿勒泰北麓。蘇聯考古學家在阿爾泰山北麓的巴澤雷克發現過一座蘇貝希文化晚期大墓,正是從巴里坤草原北遷阿爾泰山的小月氏酋長之墓,我們將在下文詳細討論。

除了巴里坤草原外,漢宣帝以前,吐魯番盆地亦為月氏人遊牧之地。漢宣帝地節四年(前66),鄭吉才在吐魯番的交河城開闢屯田。元康二年(前64年),鄭吉被匈奴圍困在車師城(今交河故城)中,漢派常惠“將張掖酒泉騎出車師北千餘裏,揚威武車師旁,胡騎引去,吉乃得出”。車師兩度屯田自此作罷。不過,漢朝一直與匈奴爭奪吐魯番盆地。《漢書·西域傳序》記載:“至元帝時(前48~前33),複置戊己校尉,屯田車師前王庭。”《漢書·百官公卿錶序》亦載:“戊己校尉,元帝初元元年置,有丞、司馬各一人,候五人,秩比六百石。”戊己校尉主要任務是屯田,戰時亦出征。敦煌懸泉漢簡中有元、成、哀三朝戊己校尉較為系統的編年。

析羅漫山六千餘口小月氏被匈奴遷往阿爾泰山,為西域史上一件大事,吐魯番盆地的小月氏王不可能無動於衷。《漢書·景武昭宣元成功臣錶第五》記載:“騠茲侯稽穀姑,以小月氏右苴王將眾降,侯,千九百戶。(元封)四年十一月丁末封,三年。太初元年薨,亡後。琅邪。”又載:“瓡讘侯杆者,以小月氏王將軍眾千騎降,侯,七百六十戶。正月乙酉封,二年薨。六月,侯勝嗣,五年,天漢二年(前99)薨,制所幸封,不得嗣,河東。”我們認為,這兩位小月氏王降漢,與匈奴右賢王將六千餘口小月氏人從析羅漫山遷往阿爾泰山直接相關。由於巴里坤草原小月氏部落被匈奴王遷往阿爾泰山,驚動了吐魯番盆地的小月氏王,導致他們歸降漢朝。這兩個小月氏部落人口相加,總計二千六百六十口。不過,只有兩位小月氏王舉家遷往琅邪(今山東諸城)和河東(今山西夏縣北),兩王所統小月氏部眾則就近安置,悉數遷入漢武帝元狩二年新設立的酒泉郡。

我們這樣說,是有史料根據的。漢宣帝神爵元年(前61)詔書說:“今詔破羌將軍武賢將兵六千一百人,敦煌太守快將二千人,長水校尉富昌、酒泉侯奉世將婼(指婼羌)、月氏兵四千人,亡虜萬二千人。齎三十日食,以七月二十二日擊罕羌,入鮮水北句廉上,去酒泉八百裏,去將軍可千二百裏。”如果酒泉侯馮奉世麾下的婼羌、月氏兵各占一半,那麼漢宣帝神爵元年駐守酒泉的小月氏兵達二千人之多。我們認為,這二千月氏兵就是從吐魯番遷入酒泉的二千六百六十戶小月氏遺民中徵募的。

漢武帝元封三年(前108),二千六百六十戶小月氏人舉家遷往酒泉,導致吐魯番盆地荒無人煙。羅布泊西岸的姑師人便在這一年北遷吐魯番盆地。這件事的起因是:西域小國樓蘭、姑師與匈奴狼狽為奸,劫殺絲綢之路過往商人和漢朝使者。於是漢武帝派從驃侯趙破奴興兵討伐樓蘭、姑師,隨後在鹽水(今孔雀河)一線構築烽燧線,以確保絲綢之路暢通無阻。《史記·大宛列傳》記載:

而樓蘭、姑師小國耳,當空道,攻劫漢使王恢等尤甚。而匈奴奇兵,時時遮擊使西國者……其明年(元封三年/前108年),擊姑師。破奴與輕騎七百餘先至,虜樓蘭王,遂破姑師。因舉兵威以困烏孫、大宛之屬。還,封破奴為浞野侯。王恢數使,為樓蘭所苦,言天子,天子發兵令恢佐破奴擊破之,封恢為浩侯。於是酒泉列亭鄣至玉門矣。

當時,樓蘭人活動於敦煌與羅布泊東岸之間,而姑師活動於羅布泊西岸與塔里木河下游之間。囙此《史記·大宛列傳》說“樓蘭、姑師小國耳,當空道”。趙破奴在漢武帝元封三年(前108)滅姑師而封侯,趙破奴動用“屬國騎及郡兵數萬擊姑師”,說明姑師人口眾多,需要數萬兵力。關於姑師人北遷吐魯番後的命運,《漢書·西域傳序》記載:“及破姑師,未盡殄,分以為車師前後王及山北六國。時漢獨護南道,未能盡並北道也。”可知姑師滅國後投靠了匈奴,右賢王將他們安置在吐魯番盆地、天山柏格達峰南北小月氏故地,更名“車師”。《漢書·西域傳序》所謂“車師前後王及山北六國”,皆為姑師人在小月氏故地所建新王國。

漢武帝元封三年後,析羅漫山當地居民不再是小月氏人,而是歸降匈奴的姑師人。《漢書·西域傳序》記載:“至元帝時(前48),複置戊己校尉,屯田車師前王庭。是時匈奴東蒲類王茲力支將人眾千七百餘人降都護,都護分車師後王之西為烏貪訾離地以處之。”又知,姑師人新建的蒲類國有一千七百餘人,漢元帝時從析羅漫山遷往烏貪訾離。這個地方似在瑪納斯河烏孫故地,烏孫遷往伊黎河後,這裡一直荒無人煙,所以鄭吉將蒲類國的姑師人遷往這片草原。

關於這段封塵已久的西域史,海內外學者進行了長達一個多世紀的激烈討論。如法國學者格魯塞(RenéGrousset)的《草原帝國》、林幹的《匈奴通史》、餘太山的《塞種史研究》等,不勝枚舉。現時學界爭論的焦點是:姑師人到底是吐魯番盆地的土著居民,還是來自羅布泊的新移民?本文的討論表明,姑師人從羅布泊北遷吐魯番必為信史無疑。

二、蘇貝希文化考古編年

據考古發現,大月氏故地及其周邊地區分佈著四種不同類型的考古文化,分別為焉耆盆地的察吾乎溝文化、吐魯番盆地的蘇貝希文化、哈密盆地的焉不拉克文化、羅布泊西岸至麥德克城的姑師文化。察吾乎溝文化傳承的是焉耆盆地早期青銅文化——新塔拉文化,創造者是講吐火羅語的印歐人,史稱“焉耆人”。焉不拉克文化傳承的是甘肅西部早期青銅文化——四壩文化,創造者是漢藏語系的羌人,史稱“南山羌”。吐魯番盆地的蘇貝希文化傳承的是阿爾泰山早期青銅文化——切木爾切克文化(克爾木齊文化),創造者是講吐火羅語的印歐人。羅布泊西岸至麥德克城的姑師文化源於伊黎河流域早期鐵器時代文化,創造者是講吐火羅語的印歐人,史稱“姑師人”。我們認為,蘇貝希文化就是現時學界一直尋找的大月氏考古文化。

現時學界對蘇貝希文化的總體認識基於洋海墓地。這個墓地位於鄯善縣吐峪溝鄉洋海村,共有三處相毗鄰的墓地,編為洋海一至三號墓地。近年大月氏文化中心——析羅漫山考古不斷取得重要發現,蘭州灣子遺址、南灣古墓、黑溝梁古墓,尤其是巴里坤東黑溝遺址的發現,為我們研究大月氏考古文化提供了第一手資料。儘管現時析羅漫山仍缺乏科學有序的資料,但是洋海古墓的科學發掘足以為析羅漫山考古學文化建立一個編年。

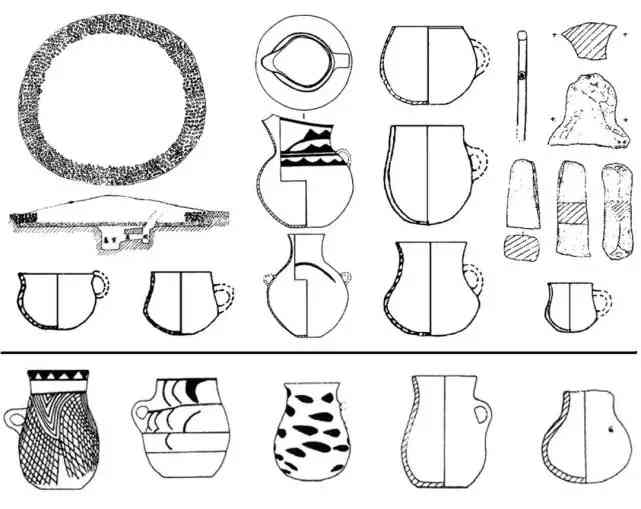

在洋海三個墓地中,一號墓地年代最早,位於整個洋海墓地的西部。該墓地共有墓葬1000餘座,現時發掘了218座,墓型可分為橢圓形豎穴土坑墓、橢圓形豎穴土坑二層臺墓(圖2,1)、長方形豎穴土坑墓和長方形豎穴土坑二層臺墓四種。二號墓地年代晚於一號墓地,共有墓葬1500餘座,現時發掘223座,墓型為長方形豎穴土坑墓(圖2,2);三號墓地年代最晚,共有墓葬500座,現時發掘80座,墓型為長方形豎穴土坑墓和長方形豎穴偏洞室墓(圖2,3),後者與交河故城溝北16號大墓一脈相承。至於洋海墓地的年代,發掘者認為延續使用長達1500年,時代約在西元前12世紀至西元2世紀。韓建業注意到,一號墓地出土彩陶繪有商周青銅器的斜角雲紋圖案。這種雲紋圖案在二裏崗上層文化時期已經在鄭州出現。《易經·既濟·九三爻辭》記載:“高宗伐鬼方,三年克之。”《易經·未濟·九四爻辭》記載:“震用伐鬼方,三年有賞於大國。”由此可知,殷王武丁在位時(約西元前13世紀),商王朝對活動於西北邊境的鬼方部落,持續發動了長達三年之久的戰爭,並取得了勝利。

圖2洋海1~3號墓地與交河故城溝西姑師墓平面圖和隨葬陶器線描圖

洋海三處墓地古墓分佈密集程度略有差別。其中一號墓地最為密集,二號次之,三號墓地間距最大。由於大月氏西遷,導致吐魯番盆地人口驟然减少,這是二號墓地人口少於一號墓地的原因,那麼一號墓地的年代似不晚於西元前176年大月氏西遷。漢武帝元封三年(前108)兩位小月氏王歸降漢朝,所屬部落遷往酒泉,導致吐魯番人口再次驟然减少,這是三號墓地古墓分佈更為稀疏的原因,那麼該墓地年代似不晚於西元前108年小月氏兩部落從吐魯番東遷酒泉。從考古簡報看,洋海三號墓地未見五銖錢、銅鏡、漆器、絲綢殘片等西漢文物,年代早於交河溝北墓地1號大墓(M01)及其陪葬墓,那麼洋海三號墓地年代約在西元前2世紀末,而非發掘者推測的西元2世紀。

洋海一號墓地與1983年新疆文物考古研究所在巴里坤發掘的蘭州灣子大型石室遺址的年代大致相同。這個石室用巨型鹅卵石壘砌而成,當地人稱“邵家鄂博”遺址。該遺址占地面積近二百平方米,殘牆高近兩米,厚達3米,近底部顯坡狀,分隔為前後室,主室居南占地100平方米,底部有柱洞,洞內殘存木柱殘段,北部有附室,南北並列,有門道彼此聯通,由附室向東開門,建築用材選自山前遍佈的巨型卵石,石屋內側壁平整。該遺址先後三次使用,最後一次毀於大火。該遺址出土了青銅鍑、環首小刀、雙耳鼓腹紅陶罐、陶銼、馬、羊、鹿骨骼以及炭化小麥粒等文化遺物。2002年7月,西北大學與哈密文管會再次調查蘭州灣子一帶的古遺址,共發現11組100餘座石構建築遺跡,古墓200餘座,以及岩畫1000餘幅。

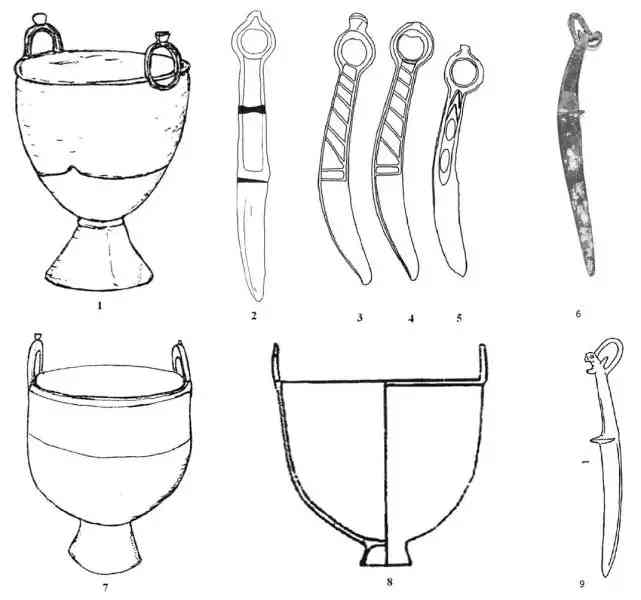

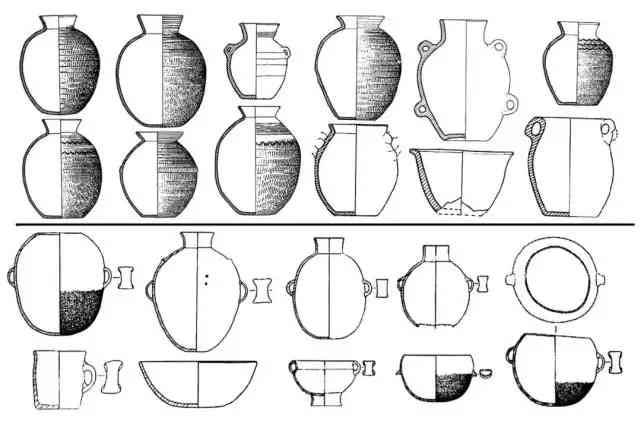

蘇貝希文化的青銅器具有顯著的文化與年代特徵,洋海一號墓地的單乳突環首刀(圖3,3~5),與南西伯利亞卡拉蘇克文化環首刀一脈相承,並與安陽殷墟婦好墓的鹿首刀(圖3,9)和哈密市花園鄉採集的鹿首刀(圖3,6)風格相似,年代約在商代晚期。蘭州灣子遺址的單乳突環首刀(圖3,2),與北京延慶縣軍都山M86的同類型環首刀相同,年代約在春秋早期。

眾所周知,歐亞草原遊牧人的冶金術以鍛造為主,他們鑄造青銅容器受中國青銅文化的影響,一個突出的實例就是青銅鍑在歐亞大陸的起源與傳播。歐亞大陸最早的青銅鍑是在陝西岐山王家村(圖3,8)、北京延慶縣西撥子村和綏遠(今內蒙古呼和浩特市)發現的,年代在西周晚期。新疆最早的青銅鍑是在蘭州灣子遺址採集的,比王家村、西撥子和綏遠青銅鍑年代稍早,年代約西元前1200年(圖3,1)。新疆奇台採集的青銅鍑年代稍晚,約在春秋時期。有學者進而指出,奇台和蘭州灣子遺址的青銅鍑“可能屬於先月氏人和月氏人文化”。那麼,早在商代晚期,巴里坤草原的古代遊牧人與中原進行文化交流。在中原青銅文化的影響下,春秋時期開始用鑄造科技製作青銅鍑。

圖3巴里坤蘭州灣子遺址出土青銅鍑、環首刀與洋海一號墓地出土環首刀

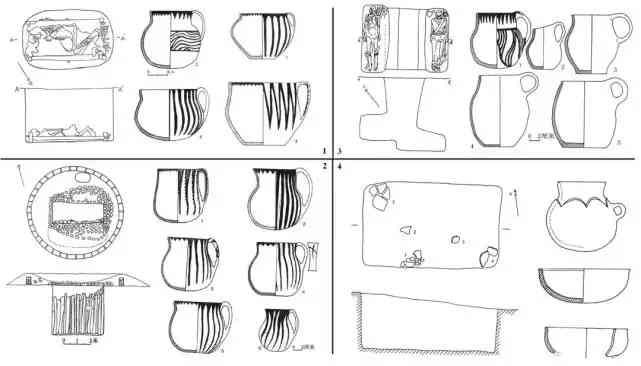

2006年,新疆文物考古研究所和西北大學聯合考古隊在巴里坤東黑溝(石人溝)的發掘,為我們探討大月氏文化提供了第一手資料。這次巴里坤考古共發掘9座墓葬,均為圓形石封堆豎穴土坑墓,小型墓用石葬具,中型墓用木葬具,隨葬品大多屬於蘇貝希文化。唯15號墓比較特殊,採用蘇貝希文化最古老的墓葬形式——橢圓形豎穴土坑(圖4,上),與洋海一號墓地橢圓形豎穴土坑墓基本相同。這座古墓的屍骨和隨葬品後來被人遷走,遷葬時在墓上挖坑用人牲進行祭祀(圖4,下)。從祭祀坑出土的焉不拉克陶器看,這個可憐的人牲是焉不拉克人。

圖4巴里坤東黑溝15號墓與人牲祭祀坑平面圖及其出土遺物線描圖

巴里坤草原究竟屬於蘇貝希文化分佈區,還是焉不拉克文化分佈區,現時學界尚存爭議。有學者將哈密盆地和巴里坤草原歸類為同一個考古文化區,認為屬於焉布拉克文化。然而,巴里坤東黑溝考古新發現說明,早在洋海一號墓地時代,蘇貝希人就佔據了巴里坤草原,並用焉不拉克人牲祭祖。兩者顯然不屬於同一文化。

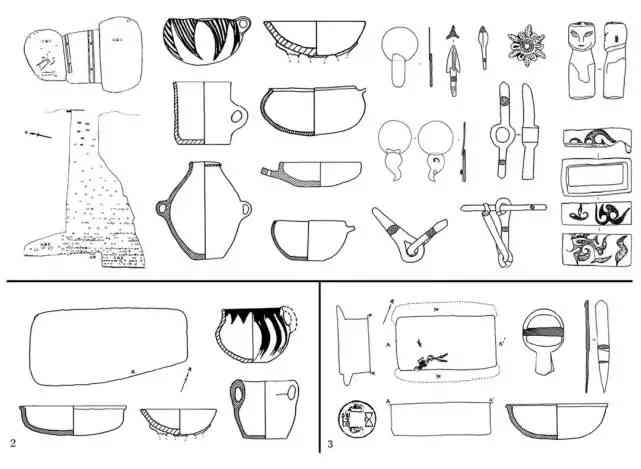

2003年4~10月,新疆文物考古所在伊犁哈薩克自治州尼勒克縣奇仁托海發掘了一批石堆石圈墓(圖5,右),發掘簡報將其年代定在西元前5世紀前後。奇仁托海墓地有兩個現象值得注意:第一,該墓地的墓葬大多隨葬鐵器,如M5、M8、M47、M79、M129、M135、M6、M130、M152、M62、M29、M116、M139出土殘鐵器,可惜大多銹蝕,基本以小鐵刀為主,與羊骨同出。其中M116出土一件大型鐵器為一長鐵刀,正鋒,直背,弧刃,柄部稍殘缺。殘長75. 8釐米,最寬處3.2釐米,扁徑長約7.9、寬約1.6、格最寬約8.7釐米。這個現象與洋海三號墓地大量隨葬鐵器相同。第二,該墓地隨葬典型的蘇貝希文化彩陶器,墓主人當系大月氏人,那麼奇仁托海墓地的年代絕非發掘者推斷的西元前5世紀前後,而是大月氏遷居伊犁時期,也即西元前176至前130年。

1939年,在哈薩克共和國阿拉木圖市附近的塔爾格裡河谷發現一座西元前2世紀遊牧人古墓。研究者認為是烏孫墓,而墓主人則被認為是一比特富有的女薩蠻師。這座遊牧人古墓出土了300多件黃金藝術品,其一為紅綠寶石鑲嵌的鏤雕黃金牌飾(圖5,左)。孫機先生認為,“其構圖和題材全系漢式,但是缺少內地同類作品所具有的夭矯騰踔之氣勢,似為當地的月支或康居工匠的類比之作。”我們注意到,這座遊牧人古墓出土了三件蘇貝希文化晚期特徵的彩陶杯(圖5,左),與伊犁蘇貝希古墓出土彩陶相同,年代當在西元前130年大月氏東遷中亞之後不久。

圖5南哈薩克斯坦西元前2世紀遊牧人古墓與伊犁奇仁托海古墓線描圖

張騫第一次西使中亞,恰逢大月氏女王當政。《漢書·張騫傳》記載:“大宛以為然,遣騫,為發譯道,抵康居。康居傳致大月氏。大月氏王已為胡所殺,立其夫人為王。既臣大夏而君之,地肥饒,少寇,志安樂,又自以遠漢,殊無報胡之心。騫從月氏至大夏,竟不能得月氏要領。”無獨有偶,1979年,阿富汗西北邊境西巴爾甘發掘的六座大月氏王墓中,只有一座是男性墓,其餘皆為女性墓。我們認為,南哈薩克斯坦大月氏墓的女主人恐非烏孫女薩蠻師,而是大月氏女王。自古以來,大月氏人就以女性為王。《穆天子傳》卷二載:“天子已飲而行,遂宿於昆侖之阿,赤水之陽。……吉日辛酉,天子昇於昆侖之丘,以觀黃帝之宮,而封國隆之葬,以詔後世。……癸亥,至於西王母之邦。”《穆天子傳》卷三記載:“吉日甲子,天子賓於西王母,乃執玄圭白璧,以見西王母……乙丑,天子觴西王母於瑤池之上。”這個故事講述穆天子在昆侖山瑤池(今新疆巴里坤湖)宴請西王母。我們懷疑,中國古代神話傳說中“西王母”的原型源於大月氏女王當政,那麼巴里坤草原大型石構建築或為古代神話傳說中的“西王母石室”?

2006年,新疆文物考古研究所和西北大學考古隊在巴里坤東黑溝遺址聯合發掘了一處漢代遺跡。該遺址上層堆積(GT1上部堆積)出土了單耳直壁杯、斜腹盆、腹耳繩紋罐(圖6,下)。巴里坤縣卡爾桑遺址、南灣古墓以前發現過類似的繩紋陶片,與內蒙古涼城縣匈奴墓出土的繩紋陶器(圖6,上)相似,只是匈奴繩紋陶罐無腹耳。由此推測,蘇貝希晚期繩紋腹耳陶罐或為匈奴統治西域時期小月氏遺物。

圖6內蒙古凉城匈奴墓與巴里坤東黑溝遺址出土繩紋陶器線描圖

三、誰是吐魯番交河溝北大墓的主人

1993~1994年,新疆文物考古研究所在交河故城溝北一號臺地調查發掘了一批古代墓葬,今稱“交河溝北墓地”。該墓地最早的古墓是16號大墓兩座陪葬墓(編號M16mh和M16mb),墓中隨葬直腹盆、三足缽、單耳弧形腹彩陶罐、雙耳灰陶罐等。這個墓地年代最晚的墓葬是1號大墓陪葬墓(編號M01mj),墓中隨葬漢武帝五銖、骨匕、斜腹盆(圖7)。交河故城兩座大墓的隨葬品大同小异,與洋海三號墓地時代相近,三者皆屬於蘇貝希晚期文化。從墓葬類型和隨葬品分析,洋海三號墓地的年代最早,約在西元前176年大月氏西遷中亞之前。交河故城16號大墓(M16)及陪葬墓次之,約在匈奴進駐大月氏故地之後,而交河故城1號大墓(M01)及周邊陪葬墓時代最晚,屬於蘇貝希文化最晚階段,但是不晚於西元前108年姑師人從羅布泊西岸北遷吐魯番盆地。

圖7交河溝北墓地16號墓及陪葬墓平面圖和隨葬品線描圖

交河溝北大墓及陪葬墓與吐魯番盆地土著文化——蘇貝希文化一脈相承。該文化始於西元前1000年,亡於西元前108年姑師人北遷吐魯番盆地。從時間和分佈地域看,蘇貝希早期文化正是西元前176年以前稱雄西域的大月氏人文化,而蘇貝希晚期文化則為大月氏西遷之後留在故鄉的小月氏人文化。交河溝北大墓附近分佈有殉葬駱駝和馬的祭祀坑,生動說明墓主人是遊牧人。總之,交河溝北大墓的主人並非時下認為的姑師王,而是未隨大月氏西遷的小月氏酋長。

《漢書·張騫傳》記載:“建元中(約前138年)為郎。時匈奴降者言匈奴破月氏王,以其頭為飲器,月氏遁而怨匈奴,無與共擊之。”故知大月氏西遷時的君王的頭顱被匈奴人做了骷髏碗,沒在交河溝北建墓,那麼交河溝北兩座大墓當為大月氏西遷後兩代小月氏王之墓。交河溝北16號大墓及陪葬墓出有兩件彩陶器,年代早於不見彩陶的1號大墓。若以30年一世計算,16號大墓約建於西元前146年(漢文帝中元四年)左右。交河溝北墓地1號大墓的陪葬墓(編號M01mj)出土了武帝五銖錢,其年代不早於漢武帝元狩五年(前118)發行五銖錢,不晚於漢武帝元封三年(前108)吐魯番盆地小月氏酋長歸降漢朝。

值得注意的是,小月氏人還在阿爾泰山北麓的巴澤雷克山谷營造了一座與交河溝北大墓相同的偏洞室墓,今稱“雅科奴爾5號墓”。據蘇聯考古學家吉謝列夫介紹:

……還有一座巴澤雷克時期的墳墓也極有價值,這就是1939年格裏亞茲諾夫在雅科奴爾草原(戈爾諾—阿勒泰州烏斯特—康區)發掘的5號墓。

這座雅科奴爾古塚與戈爾諾—阿勒泰的大多數古塚有顯著的區別。首先封土很大(直徑約25米),用泥土堆成而非石砌。內部結構也很特殊。例如在穴口地表有兩排用原木圍成的特別木架。墓穴也不同一般,其平面呈橢圓形,埋葬時泥土填到穴口。墓穴以上即原木架內鋪砌有幾重矮石牆。清理查明墓穴西壁有一洞室,內有整木鑿成的大棺一口,棺內葬一老婦人。雖然墓葬被盜,但仍可以斷定,這個老婦人的葬式是仰身直肢,頭向北。死者頭上有冠,上面縫有“卷渦”狀金葉。這些金飾物上的透雕,與諾顏烏拉氈毯的多彩貼花、漢代中國的某些玉片,以及威巴特恰阿塔斯(哈卡斯)所出透雕薄片相近。這裡還出土一把角梳,上面也有類似的紋飾,這說明飾物是按照紋飾專門挑選的。可惜由於墓葬被盜,無法較詳細地研究死者的服飾。除頭冠的飾物外,只保存有原先包住有棱大串珠的零星金葉,一件木質紐扣和一件刀身與刀柄連成一體的鐵刀。

墓中沒有葬馬,死者頭向北,墓穴作洞室結構,穴上砌有矮石牆,墓上堆以土——這一切表明雅科奴爾5號塚同巴澤雷克時期阿勒泰的其他墳墓有明顯區別。所以,格裏亞茲諾夫的推測是很有道理的。他在報告中寫道:“這裡葬的是貴家女子,可能就是富有的遊牧民族之妻,她是從遠方异族擄掠而來的,死後雖然葬在丈夫的墓地,但卻按其本族風俗下葬。”

從洋海墓地發掘資料看,偏洞室墓是蘇貝希文化晚期才出現的墓葬形式,那麼巴澤雷克偏洞室大墓當與洋海三號墓地和交河溝北墓地的年代相同,皆為漢代墓葬。如前所述,西元前1世紀,析羅漫山六千餘口小月氏遺民曾經被匈奴右賢王遷往阿爾泰山的阿惡國,那麼巴澤雷克偏洞室大墓的主人或為巴里坤草原遷往阿爾泰山的小月氏女酋長。

從洋海墓地隨葬品看,月氏人早就開始“男牧女織”的遊牧生活。西漢中葉以前,吐魯番盆地一直是月氏人遊牧的大草原,囙此蘇貝希文化遺址或墓葬從未發現農具。洋海墓地出土的少量農作物或許從河西走廊或塔里木盆地交換而來。為了將中原農業文明傳入西域,漢朝與匈奴在吐魯番盆地頻繁交戰,史稱“五爭車師”。“五爭車師”之役實際上是漢朝為代表的農業文明與匈奴為代表的草原文明對西域的爭奪戰,最後以漢朝獲勝而告終。於是,吐魯番盆地開始進入農業開墾新時代。漢朝與匈奴對西域的爭奪一直延續到東漢時期,北匈奴呼衍王以白山(今新疆巴里坤山)為中心試圖重新控制西域。19世紀末,巴里坤縣松樹塘發現兩塊東漢碑銘。一塊為東漢永元五年(93)漢司馬任尚碑,另一塊為東漢永和二年(137)敦煌太守裴岑碑,皆為漢軍擊敗北匈奴呼衍王所立紀功碑,也即東漢王朝與北匈奴激烈爭奪巴里坤草原的歷史見證。

綜上所述,西元前2~1世紀是中亞民族大遷徙時代(圖8)。西元前176年大月氏西遷導致西域諸國在天山南北重新分佈,塞人南下,烏孫西遷,匈奴則從蒙古高原進駐析羅漫山巴里坤草原、吐魯番盆地等大月氏故地。西元前108年,吐魯番盆地的小月氏兩部落歸降漢朝,從吐魯番東遷酒泉,從而引發了中亞民族新一輪大遷徙。在漢朝與匈奴對西域爭奪戰中,姑師人從羅布泊西岸北遷吐魯番盆地小月氏故地,後來分化為“車師前後王及山北六國”。樓蘭人則於元鳳四年(前77)南下鄯善河(今車爾臣河)姑師故地,更名“鄯善”。西元前176年,匈奴擊敗大月氏之時,西域只有二十六國。西元前108年姑師人從羅布泊北遷吐魯番盆地後,與當地小月氏遺民融合,由一國發展出“車師前後王及山北六國”。東漢班固寫《漢書》時,西域諸國發展為三十六國,最後增至五十五國。

圖8西元前2~1世紀中亞民族遷徙圖

作者單位:北京大學考古文博學院

注釋從略,完整版請參攷原文。

編輯:湘宇

校審:水壽

中國歷史研究院官方訂閱號

歷史中國微信訂閱號

評論留言