徐城北(前坐者)夫婦到九如巷張家。後排右至左葉稚珊、王道、張寰和夫人周孝華

徐城北作品2021年10月11日上午,著名文史學者、中國藝術研究院戲曲研究所研究員徐城北在北京去世,享年79歲。本版特邀請兩位青年作家——與其甚有交往的王道和研究北京史的侯磊撰寫紀念文章,以錶懷念。

才子城北,夢裏江南

◎王道

已經過了國慶長假,可是蘇州的桂花還沒有開放。遲桂花開。隨手就翻起了徐城北先生的這本小書,其中不少細節都與蘇州有關。記得徐城北很興奮地說過,等身體好些,再回蘇州吃點小吃。恐怕沒有哪一座城市讓他如此牽掛在心。曾有幸陪著他在蘇州小巷裏走走,也有幸在他北京新居裏曬太陽,談談昔日的忘年交沈從文、汪曾祺以及美食舊事。

沒想到今天一大早就聽友人轉告我說,徐城北先生去了。說實話,心裡是有準備的,因為上次去拜見城北先生時,他的身體狀況並不是太好。儘管那已是在徐城北夫人葉稚珊精心照顧下大有恢復的狀態。但是看到朋友來家,他仍是打起精神,談笑風生,還找出論述國劇的著作簽名贈送。只是在談話時,徐先生不時地在冬日陽光下打著哈欠,一旁的夫人葉稚珊不時為他整理頭髮和衣服,並大聲一點提醒他要回答的問題。

與蘇州有了緣分

對於葉稚珊女士,很多人都是從《張家舊事》開始的。早期她在《群言》雜誌,常與周有光、張允和交往,成為忘年交。於是就有了引爆張家文化的那本名著。雖然之前多次拜讀過徐城北的文章,但是直到認識葉稚珊女士後才知道,他們是文壇賢伉儷。

相識不久,徐城北與葉稚珊一起來到蘇州,來看蘇州九如巷張家後人。當時張寰和先生健在,周孝華女士身體健朗。老朋友見面,相談甚歡,談到張家二姐允和,就有了更多的話題。談到老蘇州,徐城北更是耳熟能詳。因為他的母親彭子岡就是蘇州名門望族,而且是民國時期風風火火的女記者,曾因探監名義採訪“愛國七君子”一舉成名。後來又在“重慶談判”親歷歷史事件,寫出《毛澤東先生到重慶》一文,刊發後頓時轟動全國。

子岡雖然遠在北京工作,但畢竟籍貫和母校都在蘇州。蘇州振華女中赫赫有名,雖然更名為蘇州十中,其中的女中精神尚在。這座名校裏出了楊絳、何澤慧、彭子岡,還有一比特特殊學生費孝通。

徐城北自此便與蘇州有了緣分。每當蘇州十中有紀念活動,或是重大事件時都會積極與徐城北聯系。母親校園裏的蘇州織造府、曹雪芹祖居地、皇帝下江南駐蹕處、宋代太湖石瑞雲峰都成為他散文的主角,後來就連校園裏也出現了徐城北的題字。

“我母親姓彭,名雪珍,後來從事新聞工作,筆名用的是‘子岡’。她是蘇州人,曾在著名的‘振華女中’就讀,1934年高中畢業。”徐城北常常回憶在蘇州的場景,“我上世紀80年代曾在蘇州報刊寫稿,後來該校領導給我寫信,我便與學校取得了聯系。學校的校舍特別美麗,有大片的草坪,有諸多庭園與樓閣。校舍所在地曾是曹雪芹的祖居,清乾隆六下江南曾居於此,江南三大太湖石之一的‘瑞雲峰’也伫立在校園內。我曾多次趁出差機會訪問十中,漸漸感情越來越濃,因為我把對母親的愛與她的母校凝結成了一體。”

有一次,十中校長特地邀請徐城北為其中一座教學樓題字,因為學校幾座教學樓擬以當年校友的名字命名。一向謙遜的徐城北聽完笑笑,心裡感到很為難。校方太熱情了,可是這件事太難辦了,“因為我知道,校友中的著名者極多,如費孝通、楊絳、何澤慧……其後才能輪到我母親。在學校董事中,更有蔡元培等前輩。與這些人相比,我母親‘真不能算什麼’,所以這話我聽過也就忘了,沒有當真。”

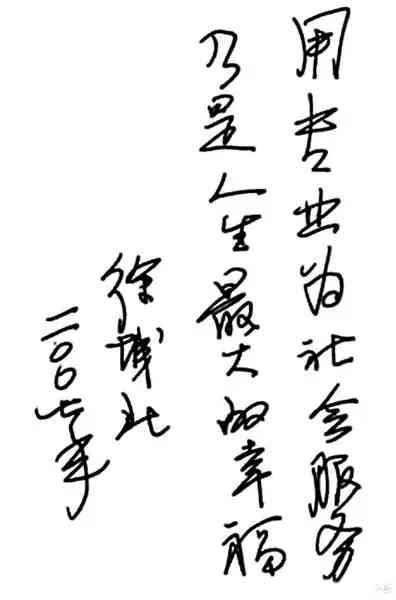

可是校方並沒有忘記,很快就來催問寫好沒有,還說一定要快遞如何如何。徐城北這才硬著頭皮找出《中國書法大詞典》,把不好寫的幾個字分別查看一下,看究竟如何搭配才算協調。匆匆寫畢,寄出。後來徐城北寫的兩幅“子岡樓”(橫豎兩幅)分別被懸掛在教學樓和傳達室門邊,以迎接即將到來的百年校慶。

後來,蘇州十中校長一行到北京探望老校友,也都是徐城北幫忙聯絡。看著蘇州客人吃著炒麻豆腐、豆汁、焦圈,“吃得直咬牙”,徐城北暗自好笑。但他身為美食家,到蘇州也品嘗當地美食,怎麼也要江南客人嘗嘗北方口味。席間,徐城北還代蘇州校長發出邀請,請北京三中校長到蘇州參加十中的百年校慶。徐城北就是這麼熱情、樂於促成好事,即使是在退休之後,仍不忘嫁接北京和蘇州兩地文化、教育之間的聯誼活動。

在徐城北心中,蘇州這座城裡有著太多的美好記憶,《母女校長》《顧媽媽》《瑞雲峰大寫意》《姑蘇城內寒山寺》等,從他的舊文標題中即可見對於蘇州的熱愛。

與九如巷張家也是世交

母親的母校百年校慶,其中有些名人的簽名,如周有光、張允和、張兆和等也都是他幫著去徵求的。說起來,徐家與九如巷張家也是世交。

早在抗戰時期,沈從文就曾與作家徐盈、彭子岡夫婦結下了深厚友誼,還經常推薦他們的稿件刊發在文學刊物上。抗戰後沈從文回北京的第一篇訪談,就是子岡刊發的。

後來沈從文進入故宮和歷史博物館從事文物研究工作,子岡還一度推薦徐城北去向沈從文學習,囙此徐城北稱沈先生為“太老師”。徐城北小時候常與沈家龍朱、虎雛玩耍。沈從文是真心把徐城北當成好學生來帶,為他開列了許多關於青銅器的善本書目,叫他到北京圖書館去“啃”。

可是後來徐城北還是打了退堂鼓,也不是不喜歡,還是太年輕了,待不住,就想出去闖一闖。沈從文也沒說什麼,一直鼓勵他多讀書,多寫寫,直到徐城北去了新疆很多年,也沒有間斷書信聯系,有時還為他修改稿子,誇他的文筆大有進步。沈虎雛先生有一次去問徐城北借父親寄給他的信出版,其中有一封,是沈從文晚年抒發心中感慨最深的,沈虎雛說“居然是寫給你老弟的”,可見忘年交情。這些信件也成為徐城北在邊疆艱苦寂寞生活之中的精神支撐。

20世紀70年代晚期,徐城北與才女葉稚珊在北京結婚。沈從文先生從東堂子胡同專程趕來,送來他們兩樣禮物:一是“五福(蝠)捧壽”的瓷盤;一是一小塊大紅灑金的宣紙,上邊有他用七分錢一支的毛筆寫的字:“祝兩位多福長壽”。隨即又用更小的毛筆字給予解釋:“為國家多做好事為多福,長壽則能為國家多做幾十年好事。從文敬賀。”

2017年冬,我陪浙江大學出版社羅人智上門向徐城北先生約稿,葉稚珊女士就拿出了沈從文送給他們的結婚禮物,漂亮喜氣的彩釉大盤子,大清早年間的珍品,光彩照人;灑金的紅宣紙上寫著一貫的章草字體,帶著殷切的關心。還有幾封沈從文寄給徐城北的信件,也都是滿滿的情誼。在冬日的陽光下,那些舊物件散發著溫馨的暖意。看得出來,徐城北、葉稚珊夫婦非常珍視這些物品。

沈從文先生去世後,徐城北仍然一如既往地到沈家拜見張兆和女士,談起蘇州舊事,說起了蘇州振華女中,也談到了張家的樂益女中。

2013年夏季,徐城北坐在輪椅上,被葉稚珊推著來到了蘇州九如巷張家,再次與張寰和、周孝華見面。早在北京,他們就見過多次了。葉稚珊曾經是周有光、張允和家的常客。

來到九如巷張家,兩家人一見如故。一起暢談過去趣事,談二姐允和的才氣,也談及蘇州的變化。時過境遷。2014年冬,張寰和先生安然去世。那是他們最後一次見面,一個戴著助聽器,一個捏著小小的話筒,像是在說著什麼悄悄話。

與汪曾祺同求一脚梨園一脚文壇

我再與徐城北先生聯系,是因為要出版汪曾祺先生的食譜,需要聽聽先生的指點,以及汪曾祺送給他們的畫作的配圖。

早在徐城北和沈從文“學藝”時,沈從文就鼓勵他向汪曾祺學學。巧的是,後來兩人居然在一個國劇圈裏。按照徐城北先生的說法,他與汪老認識近四十年,“而且從家庭背景和個人氣質上講,和他也都是很近的。他是沈從文先生的得意弟子,沈先生和我父母半師半友的關係也延續了半個多世紀。他汪先生是一脚梨園一脚文壇的,偏偏現在的我也力求這樣做。”徐城北說他二十幾歲時進入國劇團認識了汪老,“我當時還在自尋前途時,汪曾祺的戲猶如一道霞光,照亮了我自修編劇路的前程。”

我在拜讀徐城北的美食著作時發現,這位美食作家看好的美食作家不過三四比特名家,其中前三名分別為周作人、梁實秋和汪曾祺。

而對於汪曾祺過早病逝與酒的關係,不少人覺得如果少喝點酒,或許汪曾祺能寫出更多佳作,乃至令人期待的長篇作品。但徐城北認為,“然而一切都是命,命運只讓汪零散‘玩著’寫短篇,他在這些短篇中集中顯現了自己,這樣他也就完成了自己,不虛到人間跑了這一趟。”

1992年1月,汪曾祺致信徐城北:“今年大年初一立春,是‘歲交春’,據說是大吉大利的。語雲:‘千年難逢龍華會,萬年難遇歲交春’。那天你可以吃一頓春餅。”

不知道徐城北那天吃沒吃春餅?不過我看他特別喜歡汪曾祺的畫作,還用為著作插圖,圖中畫的是一個高高的大花瓶,又以濃墨寫枝幹從瓶口“倒瀉”出兩束梅花,還有兩個可愛的毛絨小鳥,題跋是:城北稚珊平平安安。

10月12日上午,葉稚珊女士發來資訊:“城北於昨天早上7:30太陽升起的時候,安靜地在我身邊走的……”

這個消息使我很難過,同時也覺得有點溫暖,就像那一年在徐家曬太陽時,我眼前浮現的是葉老師不時起身為徐城北倒水,並摸摸他的頭髮,像是在照顧孩子,使人安然。

寫於10月12日—13日

徐城北和他的舊京絕唱

◎侯磊

徐城北先生的去世非常突然,他生於1942年,去世時不到八十歲,總感覺他是比特六十多歲的人,在曾經的一眾老先生中顯得特別年輕。

他著有《梅蘭芳三部曲》《老北京三部曲》《老字號三部曲》等,而他的《新北京三部曲》只出版一本《認識城北》,《“三了”三部曲》只出版一本《趕上了》,他還曾想過寫《新字型大小三部曲》等,足見他有不少著作尚未完成,很多他的個人經歷、文人交往的細節都沒有寫下來。

曾有朋友請徐城北為汪曾祺的《人間有戲》(天津人民出版社2014年版)作序,徐先生認真地寫了《戲夢人生人間有戲》一文,特別指出汪曾祺的內心始終有我行我素的一面。談及汪曾祺曾歎息說:“我欣賞的青年,如果懂得我的內心,也就算不錯了。”汪曾祺一生大材小用,內秀無比,徐城北懂汪曾祺,他們的關係處於師友之間。

若說徐城北與北京掌故,正如他的一本書名:《趕上了》。

各種特殊的時候都趕上了

徐城北的父母都是新中國成立前在《大公報》工作的知識份子,他從小就接觸沈從文、馮友蘭、向達、潘光旦、艾青、汪曾祺等文化名人。他生於重慶,從小回到北京祖父母的四合院中。街坊是京城四大名醫之一施今墨,從小就知道施大夫家的院子怎麼比自家的好,二十多歲就認識了很多名家。他非常早慧、早熟,現存有一部他“文革”前自編的手稿《學步集》,扉頁有他自己的毛筆題簽,收錄有古詩詞、隨筆、改編的國劇劇本《鎖五龍》等,可知他於1963年便開始寫古詩詞,不論寫得如何,那時他才21歲。

他的求學甚是勇敢。因為喜歡戲曲,毅然從師範學院退學,到戲曲學院旁聽。這在現在也非常罕見,很像鋼琴家傅聰在家接受音樂教育,直至比賽獲獎後去國外留學,普通人家是絕不敢這麼幹的。等到1965年他畢業時,便面臨著分配的難題。他母親認識王震將軍,就此一下子到新疆生產建設兵團,後又到河北工作,一晃離京15年。

1980年代以後,他坐在永定河的大堤上寫了一出國劇《駱駝嶺》,寄給劇作家範鈞宏,進而轉給劇院後受到重視,奉調回京,到中國京劇院當編劇,與當年汪曾祺因《範進中舉》成功後調入北京京劇院如出一轍。後來,他又到中國藝術研究院搞戲曲研究,直至成為名作家。

他童年時趕上了眾多老輩知識份子,看過眾多戲曲名家,又趕上了特殊年代而去四處浪遊了一年半,走了22個省市。改革開放以後,他又能學有所用。

不幸的是他前半生吃了不少苦,幸運的是他後半生苦盡甘來。

新、老北京之橋

徐城北寫北京掌故與其他前輩學者不同,他寫了很多1949年至1966年之間的“十七年掌故”。

1949年至1966年這段在當代文學史上叫“十七年文學”。從老北京研究的角度,也可以把這段單獨提出來,叫老北京的“十七年時期”。那時,新的北京市政府安定了市民生活,初步修繕並改建了北京古城,改革了學制並普及了小學,初步形成了以舊城為中心,並向周邊發展的城市規劃草案。舊社會的一切污濁都被掃清,四處都展現出了新北京的社會萬象,而古城的格局尚保留,老北京的風物中尚有部分存留,四合院中的室內佈局還是八仙桌太師椅,大街上還是有老人穿長袍留鬍鬚,一副舊文人的樣子。

徐城北是念舊的人,他樂於寫童年往事和年輕見聞。他不自覺地和眾多“40後”北京文化人如學者趙珩、作家肖復興、葉廣芩等一起,寫了大量“十七年時期”的北京掌故。他們的著作是新老北京的連結。一方面,“十七年”這個特殊歷史時期的北京值得研究;另一方面,如今在新中國成立前有舊京見聞的世紀老人所存無幾,親歷者頂多寫到“十七年時期”的北京了。

寫新北京,是在徐城北搬家到鳥巢附近的樓房以後,他感受到老北京的衰退和新北京的崛起,有意識地寫了《老北京三部曲》:《帝都遺韻》《巷陌民風》《透視前門》,以及《新北京三部曲》的第一本《認識城北》。據說第二本寫新北京的城南,第三本計畫寫新北京的東部和西部,要從通州寫到門頭溝。他有不少文章如《737與北四環》《北京新建七環路》《北京“城”的突圍史》《北京的城鄉都在變》《地鐵城市》等,寫了北京林立的高樓、798與水立方、寫搬家與房屋裝修。

他看過現代城市文化方面的書,認為北京的偉大,第一是北京的“大方、大氣、大度”;第二是它的“正派、正經、正直”;第三是它的“穩”和“慢”。在《四合院,我對你說……》一文中,他談到:“今天修復四合院,最大的問題有兩個:一是給什麼人住,二是進來的人怎麼住。北京市最近給全市200家四合院門前掛牌,我真是一則以喜,一則以憂。我不知道今後由哪些人住進去,才有可能幫助北京古都風貌的恢復?”他對北京城的建設,不是認為老的一切都好,住平房一切都好,而是思考怎樣適應新生活。這就好比民國時寫老北京的作者寫隆福寺廟會,現在沒有隆福寺,有了北五環,我們為什麼不能像老學者寫隆福寺那樣寫寫北五環呢?

徐城北的眼光很獨到,只可惜太多內容限於篇幅尚未展開。

仗義執言的國劇研究家

梅蘭芳研究是徐城北最為把杆兒的學術項目,留下了《梅蘭芳與二十世紀》《梅蘭芳藝術譚》等著作,對他的評估有不次於許姬傳之說,當然從年紀和閱歷上還不能跟許老並論。他是借著家中世交的關係,直接去梅、尚、程、荀家裡“掏老宅子”,收集了第一手資料,在秉承國劇原有的藝術和規律下研究的。他曾於1997年在《上海戲劇》上發表系列文章《新錄鬼簿》,古風十足。搞研究就要有觀點,談觀點必然有意見相左的人看不慣。對此,徐城北是非常仗義執言的。

他直言責備一些演出不够成功的作品,不斷放言“國劇流派從某種角度的確是老朽了”、“國劇大勢已去”、李少春之後就沒“角兒”了。他寫過一篇《魯迅與梅蘭芳》,客觀分析了魯迅罵梅蘭芳的往事。有魯迅研究者前來商榷,責備徐先生感情用事,“偏向”梅蘭芳且誤讀了魯迅,甚至說:“徐先生的文章事實上正背離了他自詡的公正立場。魯迅責備梅蘭芳現象非梅本人,目的在於批判二三十年代中國社會消閒娛樂心理的病態。”

這裡有個根源的問題:即新文藝家對於男旦的態度,魯迅先生及這位責備徐城北的魯迅研究者,對男旦——男人扮演女人做“扭捏的姿態”是不接受的。但徐城北和戲曲界的內行普遍認為,演戲當然可以男演女、女演男,如果都不能跨性別,還算什麼表演藝術呢?在國劇傳習時,開始並不分行當,學戲時生旦淨醜都學,票友甚至不必分專門唱哪個行當,男女角色什麼都會才好。以角色的性別來劃分,是窄化了戲劇藝術。徐先生原文的最後一段已表達了他更為開明的思想,其視野比很多自以為新潮的年輕人都開闊:“我們需要新時期的魯迅,我們需要新時期的梅蘭芳,我們需要新時期中,讓魯迅和梅蘭芳的靈魂聯手合作。”

徐城北的學問是罕見的雜:天文地理、戲曲美食、文壇往事、生病反思、讀書雜記、全國旅遊、老年隨想,以及他的童年回憶,天南地北,雜而有章。他筆下,從戲曲名角兒一直到文壇名家如鄧友梅、餘秋雨,從二人轉到“歎五更”……從出版一套四本城北主題散文《舊都新寫》《品味蘇杭》《生命秋天》《無糖歲月》,到在《澳門日報》上開設專欄《品戲齋雜談》……他說要以個人經歷寫成《流浪三部曲》來收尾,可惜作品沒有收尾,他先歸了道山。他們這代人懂得多,會得雜,見過真神,自然能留下些學問和玩意兒。

擁有如此豐富知識和閱歷的學者,和學者所期待的戲曲好角兒一樣,都少了。

評論留言