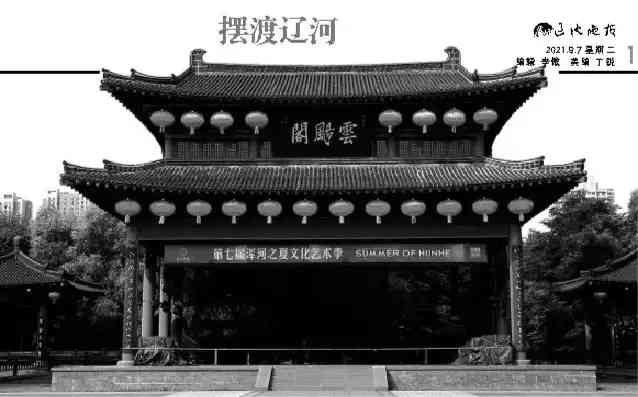

渾河岸邊的“雲颺閣”

“渾河之夏”觀景台

2018年10月19日與10月20日,按照中共瀋陽市委宣傳部的訓示要求,為打造瀋陽戲曲文化品牌,講好瀋陽故事,展示瀋陽戲曲院團優秀成果,彰顯瀋陽人團結、進取、向上的精神風貌與新時代風采,由瀋陽演藝集團、瀋陽京劇院創排的具有瀋陽地域文化特色的大型原創國劇武戲《戰沈州》於盛京大劇院上演。該劇由中國戲劇梅花獎、華鼎獎、中國藝術節優秀表演獎得主,瀋陽京劇院國家一級演員常東領銜主演,取材於遼代大延琳起兵反遼、沈州(今瀋陽)節度副使張傑於遼水之畔妙計破敵的千年往事。為紀念此役,有關方面還特意在渾河北岸修建了一座壯麗的“雲颺閣”,以資紀念。

老地方

百年恩怨的光陰溯源

西元1029年,渤海人大延琳於遼東京(今遼寧遼陽)起兵稱帝,不僅是遼國官吏壓榨所逼,還兼有“國仇家恨”的歷史宿怨。大延琳乃渤海王室後裔,而渤海與大遼乃“世仇”!

西元926年,國祚長達229年、史稱“海東盛國”的渤海國被遼太祖所滅,《遼史·太祖本紀》載:“十一月乙亥,詔曰‘所謂兩事,一事已畢,唯渤海世仇未雪,豈宜安駐!’”乃舉兵親爭渤海。那麼,遼太祖所說的“世仇”,指代何意呢?追溯原委,要從爆發於武則天萬歲通天元年(696年)五月的“營州之亂”說起。

當時,因不滿營州都督趙文翽(huì)的虐待與殘害,契丹首領李盡忠與孫萬榮起兵反唐,攻破營州(今遼寧朝陽),渤海開國之君大祚榮之父乞乞仲象當年曾參加李、孫叛軍,但因鬥爭意志不强,在李盡忠戰敗身亡後,乞乞仲象與乞四比羽便帶兵東撤,返回故土家園,導致契丹軍力量銳減,加速了這次兵變的失敗行程。乞乞仲象與大祚榮,就是日後在大遼東京造反稱帝的大延琳的先祖。

遼太祖帶兵攻滅渤海國,擒獲渤海王大諲(yīn)撰,“海東盛國”自此灰飛煙滅。為防叛亂,遼太宗又將大批渤海遺民强行遷至遼東京一帶,渤海官民國亡族散、背井離鄉,且寄人籬下,飽受欺淩。在以大延琳為代表的渤海王族後裔看來,契丹與渤海是否“世仇”另當別論,但渤海與契丹卻是百分之百的血海深仇、不共戴天!

盛世陰影下的亡國禍根

大延琳起義這一重大歷史事件發生在號稱“大遼盛世”的聖宗朝,這令後人備感疑惑:遼聖宗耶律隆緒既然是一代明君,他在位,怎會爆發如此震盪天下的激烈民變?都說聖宗朝政通人和,大延琳起兵又怎可能反旗一舉,便一呼百應?實際上,所謂的聖宗朝乃大遼太平盛世之說,不過是遮掩美化之詞,聖宗主政時,大遼王朝雖威加海內萬邦來朝,但隨著國家體制、社會結構的巨變而引發的貧富懸殊的蔓延,階級對抗的加劇,處於鼎盛期的大遼國實已危機重重,貌似平靜的水面下正暗流湧動,各種社會矛盾的積累已臨近一觸即爆的危險沸點。

遼聖宗統治時期,起家朔漠、以遊牧經濟為主的契丹人已在燕雲十六州所處的中原地區站穩腳跟,中原先進的文化與生產力促使契丹人務必轉變生產方式,由落後的奴隸制向更高一級的封建制轉化,但這絕不是一個田園牧歌式的和平演進,而是新舊交替期間激烈鬥爭的博弈過程。也就是說,當大遼王朝邁入中原地區,開始逐步接受封建制時,其政體附帶的奴隸制基因依然存留大量殘餘,封建制經濟所要求的與之匹配的上層建築尚未全面形成並普及推廣,故而,新的經濟模式所帶來的更豐厚的巨大財富不僅未普惠於民,反被遼王朝殘留的落後的奴隸制無情吞噬掉了。

楊鳳臣先生認為,大延琳起義的根本原因,是遼朝在聖宗時期,遼國各地的封建化程度不平衡導致的。遼代的重要地區東京,由於歷史原因,早已進入封建社會,但隨著部族制和頭下軍州制的建立,落後的生產方式又在這一地區實行,使遼陽一帶的社會經濟遭到了嚴重破壞,也必然加劇了這一地區的民族衝突與階級矛盾,勢必引發各族人民的反遼抗爭。

積重難返的官逼民反

除了國仇家恨與社會矛盾激化等因素外,促使大延琳起兵舉事還有一些現實誘因。儘管渤海國王室成員可以入遼朝為官,但一直不被重用,渤海人與契丹人間存在著難以彌合的心理隔閡。

大延琳起兵舉事前,曾任大遼東京舍利軍“詳穩”(將軍)一職,但這個官,很可能是花錢“買”來的。按當時遼廷規定,富民向朝廷獻納牛、駝十頭,馬百匹,即可授予“舍利”的官位,遼廷根本不信任一個骨子裡對契丹懷有敵意的渤海王族後裔,但又給了他一個明碼實價的閑官虛職。對此,大延琳心知肚明,但人在屋簷下,怎能不低頭?他不得不選擇忍氣吞聲。

僅僅是不重用、被邊緣,大延琳等渤海遺民為現實生計慮,尚可忍耐,誰知到了聖宗朝,連以往給予渤海人的經濟優待也一併取消了,取而代之的是遼朝的貪婪敲詐、酷吏的嚴刑苛法和高壓政策,飯碗都砸了,最後的臉面也撕破了,渤海人忍無可忍,也就無須再忍了。

具體而言,遼聖宗時期推行於遼東的不合理的稅收制度,是直接引燃東京大延琳反遼起義的導火索。遼初,對東京地區的貿易、煮鹽、制酒等行業予以扶持,沒有實行酒專賣和關於鹽稅等方面的法令,無鹽酒等稅,關市商稅也較少,但到了遼聖宗當政的太平年間,東京戶部使馮延休、韓紹勳卻不顧地方實際,在遼東京地區强行推行燕地平山(今河北平山縣)的徵收稅法。當時的河北乃遼國的經濟發達地區,乃大遼的財賦重地,遼東京一帶雖然經濟發展狀況尚可,但難與燕地比肩,馮延休、韓紹勳將燕地徵稅之法引入渤海人的聚居之地,無異巧取豪奪,強逼以往世享輕徭薄賦、已積累了一定財富的渤海人吐血!

尤為令人不能容忍的是,這一地區本是問題堆積、民情複雜之地,任何重大法令的修改與實行,都需當權者反復斟酌、謹慎從事,以權衡各方利益確保社會秩序的穩定運行,而馮延休、韓紹勳卻霸王硬上弓,苛征暴斂,民不堪命,基層衝突迅速升溫,一發不可收拾。

遼太平九年,燕京地區發生大灾荒,東京戶部副使王嘉獻計,強迫渤海等族人造船,招募熟悉海運者,把遼東的糧米運往燕地,賑濟那裡的灾民。當時是從海路運糧至燕地的,而這條海路艱險難行,常有海難發生,船沉人死糧損的悲劇屢屢發生,百姓雖如實向官府禀告現實艱危,懇請通融,但主事官員卻充耳不聞,並變本加厲地虐待良民,動輒鞭掠,逼其繼續進行這種危險的海上運輸,於是“民怨思亂”,同樣深受其害的大延琳新仇舊怨交集一處,沖冠一怒扯反旗,這場撼動遼國根基的渤海大起義,如星星之火,瞬間燎原!

張傑平叛之“遼版水淹七軍”

西元1029年,於遼東京(今遼陽)稱帝的渤海王族後裔大延琳領兵逼近沈州(今瀋陽)城下。只有攻取沈州,他才能打通與渤海故地聯系的戰畧要點,才能直接威脅到遼中京乃至上京等關鍵樞紐,才能衝破現時被左右包圍、受兩線夾擊的危急局面。此城,關乎大延琳的成與敗、生與死,大遼沈州,成了他與他剛剛創立的新生政權的“命運轉折之城”。

據《遼史·聖宗紀》載:“其節度使肖王六初至,其副將張傑聲言欲降,故無急攻。及知其詐,而已有備,攻之不克而還”。就是說,張傑初詐降蒙哄大延琳,他明白自己上當後,一時惱羞成怒,揮兵殺來,結果再度中計!坊間傳言,張傑料定大延琳必會捲土重來,便利用“詐降息兵”這幾天時間,悄悄派兵在遼水上游築壩憋水,只待大延琳軍渡河攻城時突然洩洪,仿效當年三國關羽,也來個“水淹七軍”。

大延琳帶兵殺至遼水邊,渡河時測水深,發現水只及腰,不須舟楫即可安渡,一時大喜過望,遂下令全軍渡河。大延琳軍渡至河中,伫立沈州城頭的張傑見時機成熟,一聲令下,等候多時的上游兵將立刻破壩放水,大水滔滔勢若奔馬,大延琳軍四散逃命、失魂落魄,待重整兵馬渡河再戰,面對防守嚴密的沈州堅城,已是强弩之末,無能為力了。

攻打沈州未果,大延琳的命運自此急轉直下,從此由進攻轉防禦,直至最終滅亡,再無轉機。至此,大延琳領導的東京渤海人起義宣告失敗,沈州節度副使張傑因保城有功,被擢升為節度使。

“雲颺閣”裏的歲月紀念

大延琳起義失敗後,驚魂未定的遼聖宗為安定局勢,趕緊派重臣蕭孝穆桂替代蕭孝先出任東京留守,並賜予其“佐國功臣”的榮譽稱號。蕭孝穆到任後,吸取前任教訓,採取了“拉攏與分化”相結合的羈縻之策,他一方面建議聖宗皇帝,啟用曾有功勳的渤海才俊入朝為官;另一方面,攻克東京後三個月,便將參與大延琳起義的渤海人及其家眷,相繼遷往遼上京(今內蒙古赤峰巴林左旗林東鎮)北部,分別安置於易俗、遷遼、渤海等縣,以防他們再度聚眾鬧事。經兩年多調整,蕭孝穆治下的遼東地區秩序恢復、經濟復蘇、社會矛盾有所緩解,大延琳起義引發的大遼危機暫告平息。

戰後,遼國曾於當年大延琳攻城失敗的遼水之濱建了一座“雲颺閣”,閣名取意於漢高祖《大風歌》之“大風起兮雲飛揚”,以彰顯此戰的勝利。這座已然消失數百年的“雲颺閣”而今又重新屹立於渾河北岸,它不僅是一道獨特的城市風景,更是一份悠遠的歲月紀念。

遼沈晚報主任記者張松文並攝

(二三裏編輯蘆偉)

評論留言