林彪在東北沒有消滅的蔣軍主要有兩個部分,一撥是從營口登船逃跑的劉玉章第52軍,大約溜掉14000餘人,另外一撥是位於錦西和葫蘆島的“東進兵團”,大約10餘萬人從葫蘆島港經海路撤退,比如“土木系”闕漢騫的第54軍就在其中,儘管塔山戰役中該軍傷亡不小,但是建制還算完整。

劇照

第52軍和第54軍後來都成為蔣軍防守上海的主力,也是“京滬杭警備總司令”湯恩伯手下“第一流”的作戰部隊,因為湯司令在長江防線的45萬人馬,大部分都是重建的部隊,連李延年和劉汝明都成為了骨幹力量,可見經營之慘澹。

沒辦法,有作戰經驗的嫡系部隊都在三大戰役中被殲滅了,那麼第52和第54軍這樣有一定戰力的部隊,可不就成為了頭牌。

這兩個軍最後從上海也整建制溜掉了,是湯恩伯優先考慮撤退的嫡系部隊,也成為老蔣逃臺之初所依靠的骨幹軍事力量。

而策劃這兩個軍逃出東北的,正是東北剿總副總司令、“東進兵團”最後一任指揮官杜聿明。如果不是廖耀湘猶豫不決,在杜聿明指揮下從營口逃跑的敵人數量會更多,新一軍和新六軍要是撤到江南,麻煩更大了。

劇照

葫蘆島的敵人逃掉,東北野戰軍是沒有責任的,因為主力尚在瀋陽地區,來不及揮師南下,但是劉玉章從營口溜掉,林彪確實是百密一疏,西柏坡電文中特別指出:“是一個不小的失著”。

也就是說,當蔣軍在東北敗亡之際,杜聿明還算有點作為,畢竟跟林彪過招將近二年,對東野的戰術習慣有一定瞭解。

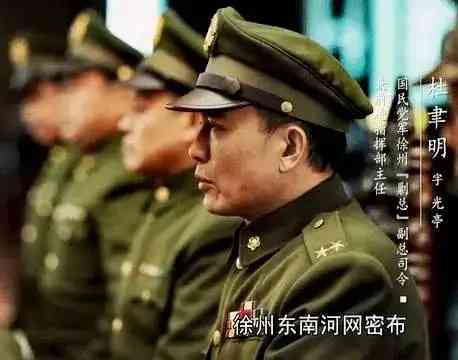

在此之前的1948年9月,濟南戰役王耀武全軍覆滅以後,華東蔣軍的局勢已是非常不利,徐州剿總副總司令杜聿明深知被動防禦的後果之可怕,曾經擬定了集中華東蔣軍主力,主動與華東野戰軍交戰的計畫。

客觀來說,以蔣軍當時的戰鬥力和戰術協同,杜聿明咋折騰也是打不贏的,但是這事有一個挺可怕的後果,那就是華東蔣軍會提早完成戰役集結。

劇照

換句話說,如果杜聿明的計畫真的得以實施,則黃百韜、邱清泉、李彌和孫元良四個兵團將在1948年10月間全部集中在徐州周圍,形成一支兵力多達40餘萬人的重兵集團。

也就不會有淮海戰役打響後,粟裕集中兵力截殺黃百韜兵團的戰機。因為按杜聿明的計畫,黃百韜早就該到達徐州了,幾十萬敵人猬集在一起,華野是很難一口吃掉的。

所幸杜聿明的計畫還未及實施,就被老蔣調回東北“救火”去了,而總司令劉峙那是多一事不如少一事,把杜聿明的作戰計畫束之高閣,徐州戰區的蔣軍仍然分散佈置,直到11月初才决定向徐州集結。

然而已經晚了,經過休整補充的華野大軍,從北向南掩殺而來,第一箭就釘住了從新安鎮西撤的黃百韜,從而拉開了淮海戰役的大幕。

劇照

淮海戰役第一階段,黃百韜第七兵團灰飛煙滅,第二階段黃維第十二兵團全軍覆滅,此時徐州城內的邱清泉、李彌和孫元良兵團主力猶在,加上剿總直屬部隊和特種兵雜七雜八仍有30萬之眾。

杜聿明心知蔣軍的“徐蚌會戰”已經徹底失敗,他唯一能够做的,就像之前在東北一樣,帶著這30萬殘兵敗將安全脫逃,保存有生力量。

為此杜聿明專程飛回南京請示老蔣,獲准,同時又因為懷疑作戰廳長郭汝瑰的身份,跟“國防部”玩了個明修棧道暗度陳倉,也就是表面上同意“國防部”的撤退計畫和行軍路線,向徐州東南的兩淮地區“轉進”,而實際擬定秘密率軍沿津浦鐵路兩側向徐州西南方向跑路。

結果就是,郭汝瑰給西柏坡傳遞了一份錯誤的“絕密情報”。

劇照

杜聿明趕回徐州以後,再玩了個“聲東擊西”的把戲,也就是先安排邱清泉、李彌向徐州以東的華野主動發起攻擊,佯攻一日後突然放弃徐州南逃,使華野上下對杜聿明弃城逃跑的迅速性估計不足,再加上錯誤情報的一些影響,差點就追不上這一大坨敵人。

因為華野在南線只有三個縱隊可以用來攔截,對付瘋狂逃竄的敵人三個兵團,顯然是力量相差懸殊的。

好在粟裕將軍堅持自己的判斷,沒有把全部兵力置於徐州東南,再加上老蔣出爾反爾的“神助攻”,華野十一個縱隊不顧疲勞窮追四天,終於截住了杜聿明。

關於這些細節,電視劇《大决戰》有大致的呈現,可以看出,杜聿明行事之小心和指揮之狡猾,雖然算不上如何高明,但絕非菜鳥級別,在當時的蔣軍高級將領中,可謂屈指可數了。

劇照

如果杜聿明這30萬人逃到江南,麻煩不是一般的大,到1949年4月渡江戰役發起前,湯恩伯拼凑起來的只有45萬兵力,自然擋不住華野和中野的百萬大軍。

而如果敵人的兵力上升到75萬人,其中還包括比較精銳的邱清泉兵團,那麼加上已有的海空優勢,利用長江天塹負隅頑抗,人民解放軍强渡長江的困難一定增大。

陳官莊包圍圈裡面是有臨時機場的,所以杜聿明確實有機會在危急時刻隻身逃回南京,那麼以老蔣對他的信任程度,也不會囙此怪罪於他,像李彌、孫元良這樣的敗軍之將,逃回去以後仍然重掌兵權,何况杜聿明呢?

但是他最終選擇跟所屬部隊待在一起,直至兵敗被俘,就這一層來說,杜聿明還真不是貪生怕死之輩。

劇照

這一年不過44歲的杜聿明,卻身患不少於四種疾病,期間還摘掉了一個腎;為官也算清廉,《大决戰》中杜聿明曾經對顧祝同說郭汝瑰比他還要清廉,言外之意,自己也是個不喝兵血的軍官;

妻子曾經是我黨黨員,也沒有改變他的政治信仰;就軍事才能來說,之前曾有過“中等偏上”的評估,至少在黃埔一期生中得算是佼佼者。

總體而言,杜聿明應該視為另外一個陣營裏比較合格的軍人,出於對老蔣的愚忠,三大戰役期間堪稱嘔心瀝血滿場救火,也是極其賣力的。

可惜的是,他上有一個亂插手瞎指揮的校長,下有腐敗成風的黃埔同僚和士氣低迷的軍隊,在大廈將傾的時刻,個人的努力根本改變不了大局,只能是螳臂擋車,最後被碾個粉身碎骨。

劇照

電視劇《大决戰》有個細節錯誤,淮海戰役期間,正值杜母七十大壽,老蔣派小蔣專程到上海拜夀,還帶去了“十萬大洋”的賀儀,這是通過劉峙之口說出來的,其實小蔣帶去的是十萬元“金圓券”。

不過也可以了,陳誠去臺北草山靜養,老蔣也才特批了五萬元,那會金圓券還沒有瘋狂貶值呢。老蔣很會江湖上的這一套,於是杜聿明就“感恩戴德”繼續賣命。

縱觀整個大決戰劇情,杜聿明作為主要角色,被描繪成一個企圖力挽狂瀾的“悲情將軍”,比如痛心疾首苦勸衛立煌的橋段,比如在葫蘆島封锁軍隊炸電廠的橋段,比如央求劉峙千萬不要走漏消息的橋段等等。

然而實際上,在蔣家王朝和蔣軍徹底失去民心、高級將領集體喪失鬥志和腐敗無能的情况下,杜聿明的作用真心沒有劇中表現的那麼大。

但是矬子裡面拔大個,在老蔣焦頭爛額的1948年,杜聿明應該還算是個厲害角色,比其他一幫廢物的表現要好得多,事實如此。

劇照

往期好文

如果您喜歡,

請轉發一下並點個在看

評論留言