中國與韓國之間一直有著圍繞各項“傳統文化”的爭執,光是2020年,在全球疫情肆虐,經濟活動低迷的這一年兩國就發生了幾起類似的糾紛,譬如於正正在拍攝的明朝歷史劇中的戲服被韓國人質疑抄襲“韓服”,又比如四川向ISO申請認證泡菜的製作工藝,又被韓國人質疑是“文化剽竊”,

似乎每當中國人說些什麼,韓國人就會跳出來跟我們杠上,連地名都可以爭執一番。

韓國、湖北傻傻分不清楚?

在韓國的江原道(相當於中國的省),有一個郡(大約相當於中國的縣)叫做襄陽郡,各位一聽這地名是不是很熟悉?這襄陽不應該是在咱們中國的湖北嗎?

是不是只是巧合的重名?有人估計心裡會冒出這麼一個想法,那且再往下看,這韓國襄陽郡裏有著不少的自然和人文景觀,漢江、峴山和山上的墮淚碑、鹿門山和山上的寺,還有襄陽古城等等,不但如此,在韓國還有一個地方名字叫做穀城郡,

熟悉湖北襄陽的人看到這裡肯定會非常震驚,這地名完全就是高度重合!

漢江、峴山、鹿門山這都是湖北襄陽城周邊的景點,怎麼一窩蜂地跑到了韓國呢?這當中其實有著一段歷史的演變。

在今天我們研究歷史時,會發現古代其實是存在過數次大規模的人口遷移,最著名的要算兩晉之交的衣冠南渡了。

大量的中原難民逃入江南,使得南方經濟開始得到開發。然而這其實並不是最早的人口遷移,而且從北往南也不是唯一的遷移路徑。

在《史記》中就有過類似的描述,武王滅商後,商王族後裔箕子便帶著一部分的殷商後裔遷徙到了東北,被武王分封在朝鮮,成為在朝鮮半島立國千年的箕子朝鮮。而到了春秋戰國時期,楚國在中國南方不斷擴展,購並消滅了很多小國和小部落,其中有一部分的部落比如辰國、盧國等不願意接受楚國的統治,相約整體遷移,輾轉也來到了朝鮮半島,逐漸發展成“三韓”:馬韓、辰韓、弁韓。

在《後漢書》裏就記載著三韓之地“皆古之辰國也”。

這些地區的移民到了新的土地,都很習慣將故土的地名帶過去,到了元代,這樣的情形發展到了高峰。

南宋末年,宋朝和蒙古在襄陽地區爆發了歷時40年的爭奪戰,1273年襄陽淪陷,大批的宋朝軍隊被元朝俘虜。此時元朝統治者忽必烈已經醞釀著攻打日本的計畫,然而他發現剛剛結束戰爭的朝鮮半島無力調撥龐大的軍隊,恰好宋朝被俘虜的阿兵哥就成了上好的補充兵員,這批宋軍許多熟悉水戰,是渡海作戰的不二人選,

於是便大量的故宋部隊被改編調配到了朝鮮半島,後來元朝入侵日本因為天氣原因不了了之,這支宋朝軍隊裏許多人都留在了朝鮮,為了紀念故土襄陽,他們將故鄉的習俗和地名都帶到了朝鮮。

襄陽、江陵、麗水、廣州、海南……除了襄陽,韓國和中國重疊的地名簡直一言難盡。

衝突中的中韓傳統文化

前些年,一個標題為《還記得當年韓國申遺“端午節”事件嗎?》,在網上瞬間沖上了熱搜,

這篇文章的背景是應對國內一些說法稱韓國將中國端午節申遺竊取了中華文化的說法,試圖給韓國洗白。

在該文章中提到,在韓國申遺的“端午節”全名叫“江陵端午祭”,在申報的檔案中第一句就寫道“端午節原本是中國的節日,傳到韓國已經有1500多年了”。這一個小插曲甚至還一度成為了後來國內網上所有給韓國辯護的文章的出發點,那就是“看,人家還是對天朝上國充滿敬意的!”

有一比特自稱“文藝學博士”的網友話鋒一轉,進而說道“雖然韓國人也有些不厚道的地方,國人不搞清楚韓國端午申遺背後的門道就直接盲目地批判,這樣的做法比韓國人的自大也好不到哪兒去。”

好一個博士!一手欲抑先揚玩得很溜。

事實上,韓國“不厚道的地方”可不是“也有些”那麼簡單,在韓國申遺的時候,中國自己都還沒有對端午節進行申遺,韓國有剽竊的嫌疑。其二,韓國申遺後,中國端午節在正式的英文裏就不能用“DuanwuFestival”了,因為申遺有規定,名字相似,內容相似的是很難通過的。

結果,中國的端午節,就成了“龍舟節”(DragonBoatFestival),是不是怎麼想怎麼奇怪?

端午不僅僅是賽龍舟,還包括背後一系列涉及傳統的各種文化風俗,然而就因為被人搶注,搞得中國的端午節被動地陷入了尷尬的局面。

竊以為如果對這樣明顯的碰瓷都不能識別出來的話,這文藝學博士,讀不讀也罷了。

在對抗中覺醒的文化保護意識

不得不說,韓國人這麼一波操作確實很讓人驚歎,

但是說到底,假的就是假的,真要玩下去,你就輸了。

韓國要碰瓷的不是一個斷代了,不是那個失去了文字和語言,只會抱著羊皮卷捧著十字架的國家,而是一個擁有幾千年文明,官方歷史遠至西元前的歷史古國。

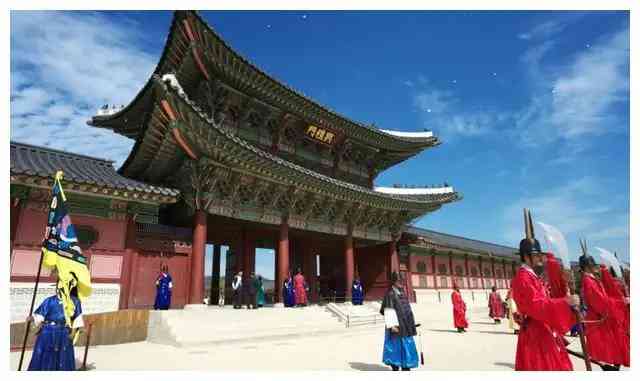

特別是明朝以來,官方文獻寫得很明確,韓國前身的朝鮮王朝就是中原王朝册封的附屬國,囙此朝鮮半島的服飾、文字以及其它的方方面面都深受中國影響,就拿韓國網友投訴於正抄襲“韓服”一事為例,引用韓國自己的歷史文獻《太宗大王實錄》:建文帝以“朝鮮本郡王爵……特命賜以親王九章之服……”

所以,你們的王穿的“韓服”其實是大明皇帝賜予的……?

值得慶倖的是,遭到碰瓷屢屢陷入被動的中國經受住了教訓,但也從事件中總結了經驗:在國際化的現代,要懂得與時俱進地保護自己的傳統文化,

我們的文化工作者對此也不再沉默,近年來從電視劇到綜藝節目,宣揚民族文化的精品作品屢見不鮮,我們的國人對我們的民族文化也充滿了自信。

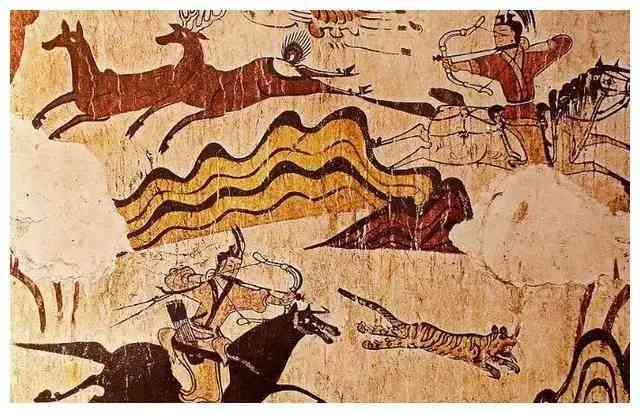

就在韓國將端午祭申遺的4年後的2009年,中國端午節成功申遺,同時在韓國端午祭申遺成功的同一年,中國將吉林高句麗王城、王陵及其墓葬一舉申遺成功,常常將自己視為“高句麗人”後代的韓國群眾氣得發抖,但又無可奈何,只能不斷用自己的話來解讀高句麗文化,試圖將之在文字上引申為韓國自己的東西,為此他們還剽竊了一幅圖畫。

其實這個圖畫在中國的正式名稱是“高句麗狩獵圖壁畫”,繪畫的是吉林集安高句麗王族墓地禹山墓區第458號墓。

結語

有人說過:“輿論這塊陣地,我們不去佔領,敵人就會佔領。”這句話包含了一個意思,就是“不作為本身就是一種行為”,而且“不作為”的結果只會越來越負面。

八十多年前,大文豪魯迅用他犀利的筆觸痛斥“拿來主義”,既痛斥了國民政府崇洋媚外,也揭露了文藝工作者否定歷史的投降傾向。一個世紀以後的今天,我們又面臨了一模一樣的問題,如果連我們自己都不能清楚認識我們的傳統文化,一味地崇洋媚外,那麼“文化自信”又將從何談起?

評論留言